「国会議員の数は多すぎるから減らすべきだ」という声をよく耳にします。しかし、議員定数削減の議論がその後どうなったのか、詳しく知っている方は少ないかもしれません。

実は、国会議員を減らすことにはデメリットも存在し、議席が多いことのメリットについても議論されています。また、国会議員がなぜ減らないのかという背景には、複雑な政治的理由が絡んでいます。

この記事では、そうした疑問に答えるため、日本の議員数の実態から、衆議院と参議院の定数や覚え方といった基礎知識、そして議員定数をめぐるメリット・デメリットまで、多角的な視点から分かりやすく解説します。

- 日本の議員数が国際的に見て多いのか少ないのか

- 議席が多いことの具体的なメリットとデメリット

- 議員定数削減の議論が進まない政治的な理由

- 議員定数と私たちの民意がどう関わっているのか

議席が多いメリットを考える前に知るべき議員数の実態

- 日本の議員数は本当に多い?諸外国との比較で見る事実

- 衆議院と参議院の定数、これなら忘れない簡単な覚え方

- 「一票の格差」問題と議員定数の密接な関係とは

日本の議員数は本当に多い?諸外国との比較で見る事実

日本の国会議員数は、本当に多いのでしょうか。結論から言うと、国際的に見ると決して多いとは言えないのが実情です。

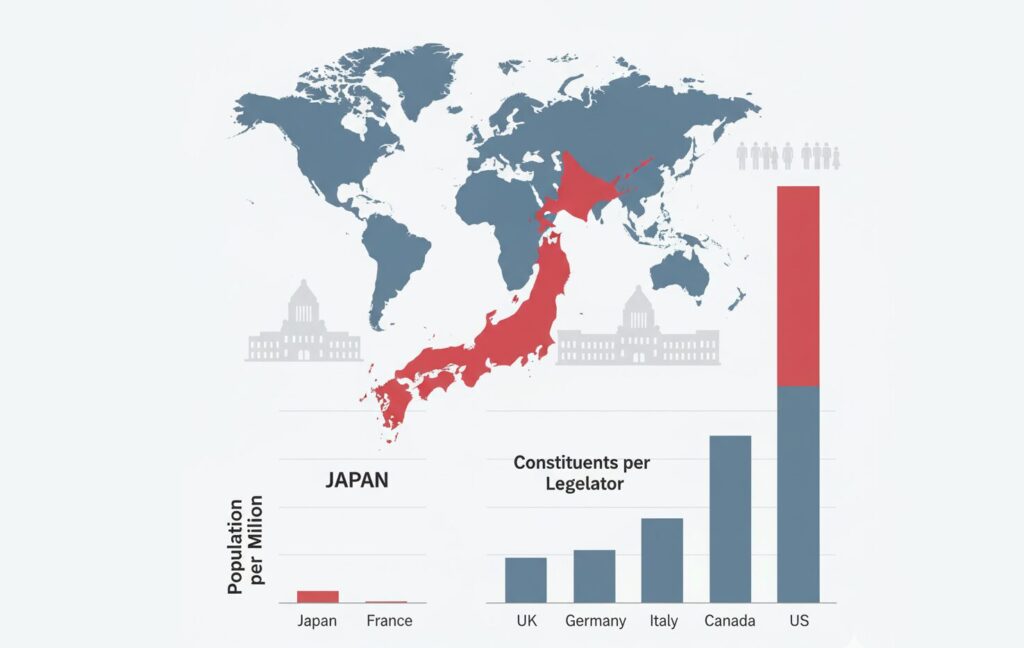

その理由は、議員数を比較する際の指標にあります。例えば、議員の総数だけで見ると、日本は世界で7位前後となり多いように感じられます。しかし、国の人口規模を考慮に入れると、見え方が大きく変わってくるのです。

人口100万人あたりの議員数で比較した場合、日本は約5.8人です。これはG7(主要7カ国)の中でも少ない方で、イギリス(約21.1人)やフランス(約14.3人)、ドイツ(約9.7人)といった国々と比べると、かなり下回っています。

| 国名 | 人口100万人あたりの議員数 |

| イギリス | 21.1人 |

| フランス | 14.3人 |

| イタリア | 10.3人 |

| ドイツ | 9.7人 |

| カナダ | 11.1人 |

| 日本 | 5.8人 |

| アメリカ | 2.1人 |

さらに、議員一人あたりがどれだけの国民を代表しているかという指標で見ると、日本の議員の負担が大きいことが分かります。衆議院議員一人が代表する人口は約26.5万人で、これは欧州主要国の2倍以上にもなります。

このように、様々なデータから判断すると、「日本の議員数が多すぎる」というイメージは、必ずしも事実に即しているとは考えにくいでしょう。

衆議院と参議院の定数、これなら忘れない簡単な覚え方

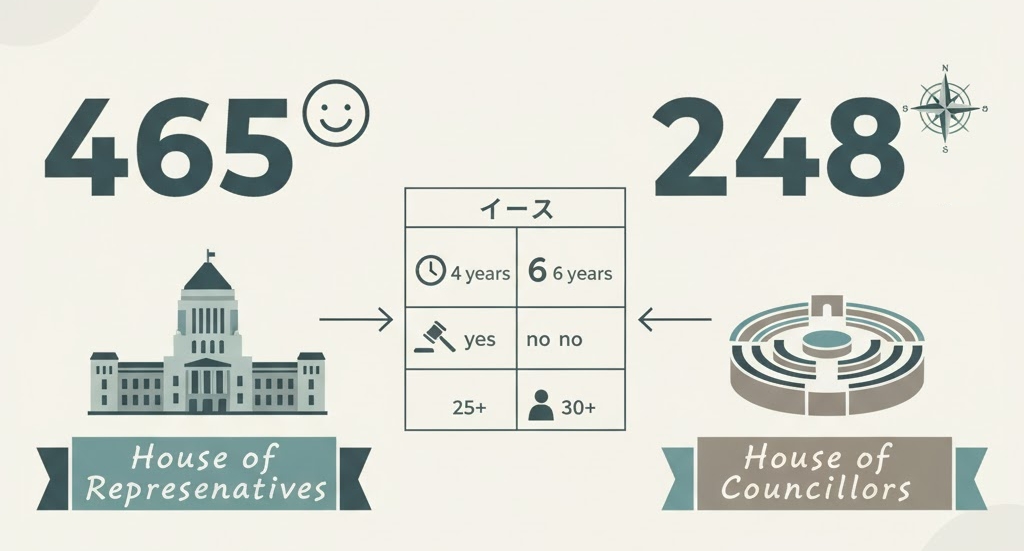

日本の国会は、衆議院と参議院の二つの議院から構成される「二院制」です。それぞれの議員定数は法律で定められています。

- 衆議院の定数:465人(小選挙区:289人、比例代表:176人)

- 参議院の定数:248人(選挙区:148人、比例代表:100人)

このように、衆議院の方が参議院よりも議員数が多くなっています。二つの議院は、定数以外にも任期や解散の有無などで役割が異なります。

| 項目 | 衆議院 | 参議院 |

| 定数 | 465人 | 248人 |

| 任期 | 4年 | 6年(3年ごとに半数改選) |

| 解散 | あり | なし |

| 被選挙権年齢 | 25歳以上 | 30歳以上 |

これらの数字は少し覚えにくいかもしれませんが、語呂合わせを使うと記憶しやすくなります。

- 衆議院(465人):「喜ぶ(465)衆議院」

- 参議院(248人):「参議院は西や(248)」

このような覚え方を活用して、まずは国会の基本的な構成を理解しておくことが、政治のニュースをより深く知るための第一歩となります。

「一票の格差」問題と議員定数の密接な関係とは

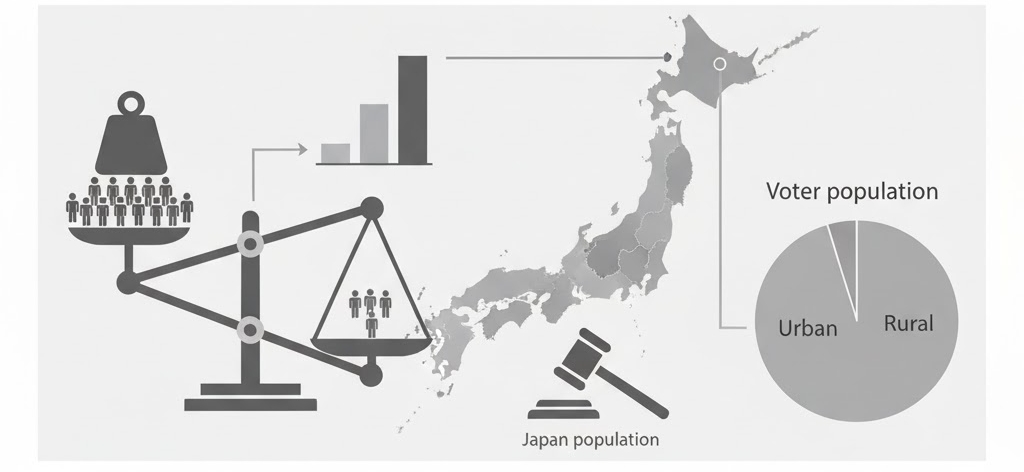

「一票の格差」とは、選挙区ごとの有権者数の違いによって、自分の一票の価値が他の選挙区の有権者の一票と比べて重くなったり軽くなったりする問題です。この問題は、議員定数の配分と密接に関係しています。

本来、議員定数は各選挙区の人口に応じて公平に配分されるべきです。しかし、都市部への人口集中や地方の過疎化といった人口の変動に、選挙区の区割りや定数の見直しが追いつかない場合があります。

その結果、例えば有権者が多い都市部の選挙区と、少ない地方の選挙区で、同じく1人の議員しか選出されないという状況が生まれます。これでは、有権者が多い選挙区の一票の価値が、相対的に軽くなってしまうのです。

この問題は、全ての国民は法の下に平等であると定めた憲法第14条に違反するのではないかとして、これまで何度も裁判で争われてきました。最高裁判所は、格差が著しく不平等な状態を「違憲状態」と判断し、国会に是正を求めています。

したがって、議員定数をどう配分するかは、単なる議席の数合わせではなく、国民の平等な政治参加の権利を守るための非常に大切な課題なのです。

議席が多いメリットと定数削減が進まない政治的背景

- 議席が多いメリットとは?多様な民意を政治に反映

- 国会議員を減らすデメリット|専門性低下などの懸念点

- 議員定数削減の議論はどうなった?これまでの経緯

- なぜ国会議員は減らない?公約が果たされない根本理由

- 私たちが考えるべき、これからの議員定数と民意の関係

- 議席が多いメリットを多角的に理解する(まとめ)

議席が多いメリットとは?多様な民意を政治に反映

議席が多いことには、多様な国民の声を政治に届けやすくなるという、民主主義の根幹に関わる重要なメリットがあります。

その理由は、議員には地域や社会の様々な立場を代弁する「代表」としての役割があるからです。議員の数が多ければ、それだけ多様な背景を持つ人物が国会に参加する機会が増えます。

これにより、多数派の意見だけでなく、社会的な少数派や特定の地域が抱える固有の課題なども、政策決定の過程で無視されにくくなります。

例えば、比例代表制では、得票数に応じて各政党に議席が配分されます。議席の総数が多ければ、規模の小さな政党でも議席を獲得しやすくなり、幅広い意見が国会に反映されることにつながります。

これは、特定の候補者や政党に投じられたものの、当選には結びつかなかった「死票」を減らす効果も持ち合わせているのです。

このように、議員数が多いことは、社会の多様性を維持し、政治の安定に貢献するという側面を持っています。

国会議員を減らすデメリット|専門性低下などの懸念点

一方で、仮に国会議員の定数を削減した場合、いくつかのデメリットが生じる可能性が指摘されています。

最も懸念されるのは、議員一人ひとりの業務負担が増大することです。議員の数が減れば、一人が担当する政策分野や、代表する有権者の数が多くなります。その結果、政策を深く調査したり、地域住民の声に耳を傾けたりする時間が十分に確保できなくなり、政治全体の質の低下を招く恐れが出てきます。

また、議員数が減ることは、多様な専門知識を持つ人材が国会からいなくなることにもつながりかねません。現代社会の課題は、経済、環境、医療、テクノロジーなど多岐にわたり、複雑化しています。

各分野の専門家である議員が減ってしまうと、専門的な議論が浅くなり、質の高い法律を作ることが難しくなる可能性があります。

さらに、行政に対する議会の監視機能が弱まるという懸念もあります。議員の数が少なくなると、政府や官僚の動きを多角的にチェックする力が弱まり、権力の集中や暴走を許すことにもなりかねません。

議員定数削減の議論はどうなった?これまでの経緯

議員定数削減の議論は、これまで何度も政治の表舞台に登場してきました。

大きな動きがあったのは1990年代です。1994年の政治改革で、それまでの中選挙区制から小選挙区比例代表並立制が導入され、衆議院の定数は511人から500人へと削減されました。その後も削減は続き、2012年には当時の与野党党首が定数削減を約束するなど、常に政治課題としてあり続けました。

しかし、大幅な削減はなかなか実現していません。その背景には、各政党や議員個人の利害が複雑に絡み合っている事情があります。

近年では、2025年に自民党と日本維新の会との間で、国会議員定数の削減が連立政権樹立に向けた協議のテーマとして浮上しました。

具体的には、衆議院の比例代表を中心に定数を削減する案が議論されていますが、他の野党からは「多様な民意を切り捨てるものだ」といった強い反発があり、議論の行方は不透明な状況です。

このように、議員定数削減は、時代ごとの政治状況を反映しながら、常に議論され続けているテーマなのです。

なぜ国会議員は減らない?公約が果たされない根本理由

多くの政党が公約として掲げながらも、国会議員の定数削減が簡単には進まないのには、いくつかの根本的な理由が存在します。

第一に、選挙制度の構造的な問題が挙げられます。前述の通り、特に比例代表制度は多様な意見を反映させる機能を持っています。この部分を削減すると、中小政党にとっては死活問題となり、強い抵抗が生まれます。

一方で、小選挙区は地域代表としての性格が強く、安易に削減することは地方の声が国政に届きにくくなることにつながるため、これもまた難しい課題です。

第二に、議員自身の利害が関わっている点も見過ごせません。定数削減は、現職の議員にとっては自身の議席を失うリスクに直結します。自分の身分に関わる改革に対して、当事者である議員たちが消極的になるのは、ある意味で自然なことかもしれません。

第三に、政党間の政治的な駆け引きの材料にされやすいという側面があります。定数削減案は、連立政権の樹立や、特定の法案を通すための交換条件として利用される場合があります。そのため、純粋に国民のためというよりは、政党の都合によって議論が進んだり停滞したりする傾向が見られます。

これらの理由が複雑に絡み合い、定数削減は「言うは易く行うは難し」という状況が続いているのです。

私たちが考えるべき、これからの議員定数と民意の関係

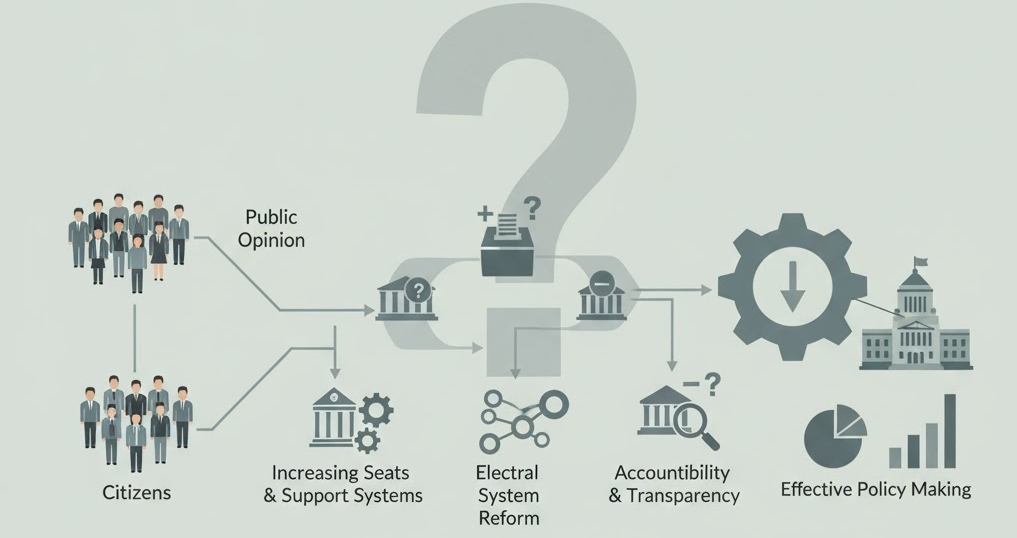

これまでの情報を踏まえると、議員定数の問題は、単に数を増やしたり減らしたりすれば解決する単純な話ではないことが分かります。

私たちが考えるべき本質的な問いは、「どうすれば国民の多様な意思を、最も効果的に政治に反映させることができるか」という点にあるのではないでしょうか。

例えば、議員の数を減らすのであれば、同時に議員一人ひとりの政策立案能力を高めるためのサポート体制を充実させる必要があるかもしれません。また、選挙制度そのものを見直し、より民意が反映されやすい仕組みを考えることも一つの方法です。

議員の数を維持、あるいは増やすという選択肢を考えるのであれば、なぜそれが必要なのか、国民の税金を使うに足るどのような効果が期待できるのかを、明確に説明する責任が政治家には求められます。

重要なのは、私たちが「議員定数」というテーマに関心を持ち続け、様々な角度から情報を得て、自分自身の意見を持つことです。それが、より良い民主政治を実現するための第一歩となります。

議席が多いメリットを多角的に理解する(まとめ)

この記事で解説した内容を、最後に箇条書きでまとめます。

- 日本の議員数は総数で見ると多いが人口比ではG7でも少ない

- 議員一人あたりの代表人口は欧州主要国の2倍以上

- 衆議院の定数は465人、参議院は248人である

- 議席が多いメリットは多様な民意を政治に反映させやすいこと

- 少数派の意見や地域の声が国会に届きやすくなる

- 議員を減らすデメリットは議員一人あたりの負担が増えること

- 専門性の低下や行政への監視機能が弱まる懸念もある

- 議員定数削減は1990年代から断続的に議論されてきた

- しかし大幅な削減は政治的な理由から実現していない

- 削減が進まない背景には選挙制度や議員個人の利害がある

- 政党間の駆け引きの道具にされやすい側面も持つ

- 一票の格差は議員定数の配分が原因で起こる憲法問題

- 議員定数の議論は民意をどう反映させるかという視点が不可欠

- 数の増減だけでなく選挙制度全体の見直しも重要

- 議席が多いことのメリットとデメリットを総合的に判断する必要がある