「緑のたぬき」と検索すると、特定の政治家の名前が挙がりますが、なぜそう呼ばれるのでしょうか。ネットで話題の「赤いきつね」との関係や、小池百合子氏が緑色を好む理由、そしてアナウンサー時代から知られざる家族構成まで、多くの人が疑問に思う点をこの記事で解き明かしていきます。

この愛称が生まれた背景には、単純なイメージだけでなく、複雑な政治戦略や人物評価が隠されています。

- 「緑のたぬき」「赤いきつね」が誰を指すのか

- 小池百合子氏のイメージ戦略と経歴の全貌

- ネットスラングが選挙に与える意外な影響

- 政治家の愛称から読み解く人物評価の実態

「緑のたぬき」と呼ばれる政治家の正体と由来

- 赤いきつねと緑のたぬきは都知事のこと?

- 小池百合子が緑色を好むのはなぜ?

- なぜ「緑のたぬき」という愛称がついたか

- 「緑のたぬき」の愛称が選挙に与える影響

赤いきつねと緑のたぬきは都知事のこと?

ネット上で囁かれる「赤いきつね」と「緑のたぬき」という言葉は、主に2024年の東京都知事選挙を舞台に広まった、二人の有力な政治家を指すネットスラングです。

多くの方がご存知の通り、これは東洋水産の有名なカップ麺になぞらえた表現であり、「緑のたぬき」は現職都知事の小池百合子氏を、そして「赤いきつね」は対立候補であった蓮舫氏を指しています。

この比喩が広まった背景には、両氏のイメージカラーが大きく関係しています。小池氏は緑色を自身のトレードカラーとして長年使用しており、一方で蓮舫氏は選挙におけるイメージカラーが赤であることから、この対比構造が生まれました。

この「きつねとたぬきの化かし合い」という言葉は、二人の政治的な駆け引きを揶揄する意味合いも込めて、瞬く間にネット上で定着したのです。

小池百合子が緑色を好むのはなぜ?

小池百合子氏が緑色を自身のシンボルカラーとして徹底的に活用している背景には、非常に計算された政治的なイメージ戦略が存在します。

緑色は、一般的に「安心」「安全」「自然」「クリーン」といったポジティブな印象を与える色です。これを小池氏は自身の政治信条や政策と結びつけました。

特に、東京都の公式マークが緑色である点に着目し、「東京=緑=小池百合子」というイメージを都民に浸透させることで、自分が都政の象徴であるかのように見せる効果を狙ったと考えられます。

実際に2016年の都知事選では、緑色のハチマキやスカーフを身につけるだけでなく、支持者にも緑色のものを身につけて集まるよう呼びかけました。

この戦略によって、メディアの注目を集めると同時に、支持者との一体感を演出し、「都民ファースト」という草の根のイメージを強く印象付けたのです。単なる好み以上に、色彩心理を巧みに利用したブランド戦略が、彼女が緑色を選ぶ大きな理由となっています。

なぜ「緑のたぬき」という愛称がついたか

小池百合子氏のシンボルカラーが「緑」であることは分かりましたが、ではなぜ「たぬき」という言葉が結びつけられたのでしょうか。

この背景には、日本語の慣用句における「たぬき」が持つイメージが関係しています。「たぬき」という動物は、昔から物語などで「人を化かす」「ずる賢い」「変わり身が早い」といったキャラクターで描かれることが多くあります。

小池氏のこれまでの政治キャリアを振り返ると、所属政党を何度も変えたり、選挙の局面に応じて立場を柔軟に変化させたりする場面が見られました。このような政治手法が、一部の有権者やメディアから「したたか」「策略家」と評価され、それが「たぬき」のイメージと重なったのです。

つまり、「緑のたぬき」という愛称には、彼女のシンボルカラーである「緑」と、その政治的な立ち回りに対する評価である「たぬき」という二つの要素が組み合わさっていると言えます。この言葉は、単なる悪口というよりは、彼女の政治家としての特徴を的確に表現したニックネームとして広まりました。

「緑のたぬき」の愛称が選挙に与える影響

「緑のたぬき」のようなキャッチーな愛称は、単なるネット上のスラングにとどまらず、実際の選挙戦にも少なからず影響を与えています。

第一に、有権者の認知度と関心を高める効果があります。政治にあまり関心がない層でも、「きつねとたぬきの戦い」といった分かりやすい構図は、選挙を一種のエンターテインメントとして捉えるきっかけになります。これにより、選挙の話題性が高まり、投票率の向上につながる可能性も考えられます。

第二に、候補者のイメージを固定化させる力があります。「緑のたぬき」という言葉は、良くも悪くも小池氏の「したたかさ」や「戦略家」としての一面を強調します。

支持者にとっては頼もしく映る一方、批判的な有権者にとっては不信感の象徴となることもあり、投票行動における判断材料の一つとして機能するのです。

小池氏自身もこの愛称を逆手にとってメディアで笑顔を見せるなど、この言葉が持つ影響力を理解した上で、自身のイメージコントロールに活用している側面も見受けられます。

緑のたぬきと呼ばれた政治家・小池百合子の人物像

- 貴重な小池百合子のアナウンサー時代

- 渡り歩いた政党遍歴と「緑」のイメージ戦略

- 都知事として掲げた公約と実績を検証

- 小池百合子の家族構成と知られざる素顔

- 「緑のたぬき」と呼ばれる政治家は誰?(まとめ)

貴重な小池百合子のアナウンサー時代

今でこそ政治家としての顔が広く知られている小池百合子氏ですが、そのキャリアの原点はニュースキャスターでした。政治家になる前の彼女の姿は、現在のリーダー像を形作る上で重要な土台となっています。

小池氏は大学卒業後、アラビア語の通訳としてキャリアをスタートさせ、その語学力を活かしてテレビの世界に入りました。

1988年には、テレビ東京の経済ニュース番組『ワールドビジネスサテライト』の初代メインキャスターに就任します。当時、女性が経済番組のメインを務めるのは画期的なことであり、彼女は女性キャスターの草分け的な存在でした。

この時代に培ったのは、単に情報を分かりやすく伝える技術だけではありません。国内外の要人へのインタビューを通じて、物事の本質を瞬時に見抜く洞察力や、相手の懐に入り込む交渉術を磨きました。

この経験が、後の政治活動におけるメディア対応の巧みさや、大胆な決断力の源泉となっていることは間違いないでしょう。

渡り歩いた政党遍歴と「緑」のイメージ戦略

「緑のたぬき」の「たぬき」たる所以とも言えるのが、小池百合子氏の華麗な政党遍歴です。彼女の政治家としてのキャリアは、一本の太い道というよりは、状況に応じて最適なルートを選び進んできた歴史と言えます。

1992年に日本新党から政界入りした後、新進党、自由党、保守党、そして自由民主党と、複数の政党を渡り歩きました。この背景には、それぞれの時代で自らの政策理念を実現するためにはどの党に身を置くのが最適か、という彼女自身の戦略的な判断があったと考えられます。

そして、自民党を離党して都知事選に出馬する際に鮮明にしたのが、前述の「緑」のイメージ戦略です。特定の政党色に染まらず、「都民ファースト」という新しい旗印を掲げる上で、緑色はどの政党にも属さないクリーンなイメージを演出するのに最適でした。

このように、彼女の政党遍歴と色彩戦略は、常に自身の政治的価値を最大化するための手段として、密接に連動してきたのです。

都知事として掲げた公約と実績を検証

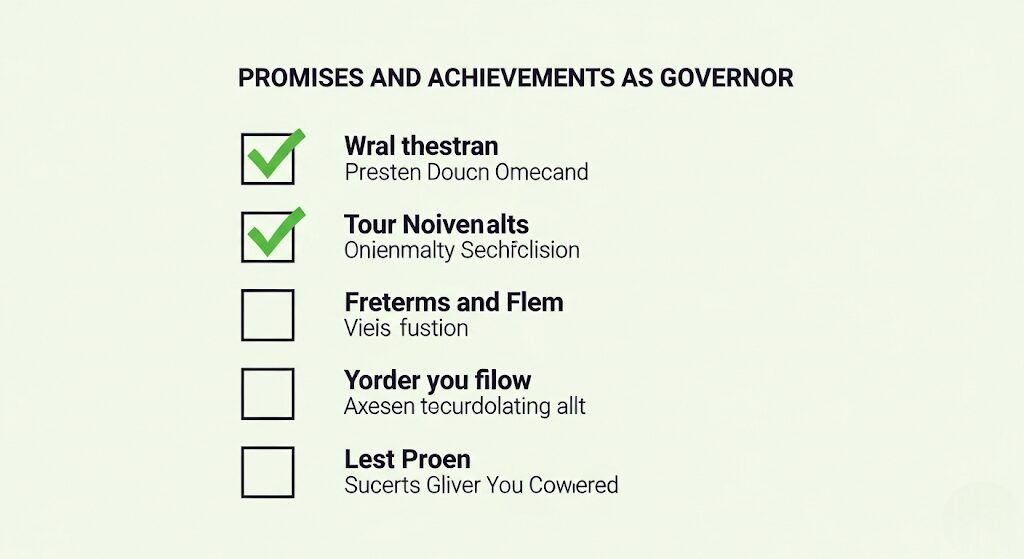

「緑のたぬき」という愛称は、あくまで人物に対するイメージですが、政治家を評価する上で最も大切なのは、その実績です。小池百合子氏が東京都知事として何を掲げ、何を実現してきたのかを見ていきましょう。

初当選時に彼女が掲げた大きなテーマの一つが「東京大改革」です。具体的には、待機児童問題の解消、都政の透明化、行政改革などを公約として打ち出しました。

実績としては、待機児童数については在任中に大幅な減少を見せ、保育所の整備などを進めた点が挙げられます。また、情報公開の面では、都の公文書を原則公開とする情報公開条例の改正などを実現しました。

一方で、築地市場の豊洲移転問題では判断が二転三転したことや、公約として掲げた「満員電車の撲滅」などが道半ばである点など、課題が残る分野も少なくありません。

これらの実績と課題をどう評価するかが、有権者が「緑のたぬき」というイメージの先にある政治家・小池百合子の実像を判断する鍵となります。

小池百合子の家族構成と知られざる素顔

政治家としての強いイメージとは裏腹に、小池百合子氏のプライベート、特に家族についてはあまり知られていません。彼女の人物像をより深く理解するために、そのルーツに触れてみましょう。

小池氏は兵庫県芦屋市で、父、母、兄の4人家族の中で育ちました。父親は石油関連の貿易会社を経営しており、国際的な感覚を持つ家庭環境だったようです。カイロ大学への留学を決意したのも、父親の影響が大きかったと言われています。

現在、小池氏は独身であり、結婚歴については若い頃に一度あるものの、その後は公私ともにパートナーの存在は公にされていません。メディアのインタビューなどでは、自身のことを「孤独」と表現することもあり、強気な政治姿勢の裏には、全てを一人で背負う覚悟と、それに伴う孤高の姿が垣間見えます。

公の場で見せる顔とは違う、こうしたプライベートな側面を知ることで、一人の人間としての小池百合子の多面的な魅力や複雑さを感じ取ることができるかもしれません。

「緑のたぬき」と呼ばれる政治家は誰?(まとめ)

ここまで、「緑のたぬき」と呼ばれる政治家、小池百合子氏について、その愛称の由来から人物像まで多角的に見てきました。最後に、この記事のポイントをまとめます。

- 「緑のたぬき」は小池百合子氏を指すネットスラング

- 「緑」は巧妙なイメージ戦略、「たぬき」はその政治手法への評価

- 対する「赤いきつね」は主に対立候補の蓮舫氏

- キャッチーな愛称は選挙の認知度や関心を高める効果がある

- アナウンサー時代に培った発信力や交渉術が政治家としての礎

- 複数の政党を渡り歩いたキャリアが「変わり身の早さ」のイメージに

- 都知事としての実績には評価される点と課題が残る点がある

- プライベートでは「孤高のリーダー」としての一面も

- 愛称は人物の一側面を切り取ったものに過ぎない

- イメージだけでなく実績や政策で政治家を評価することが大切

- 小池氏の戦略は色彩心理学を巧みに利用している

- ネットスラングは政治を身近にする一方、単純化のリスクも

- 都知事選ではこの愛称が大きな争点の一つとなった

- 彼女の人物像は「したたかさ」と「実行力」が同居している

- 最終的に緑のたぬきという政治家をどう判断するかは有権者次第