地方公務員として真摯に勤務される中で、うつ病を患い、「このままでは分限免職になるのではないか」という深刻な不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

うつ病で分限処分になる場合はどのようなケースなのか、実際の地方公務員の分限処分の事例にはどんなものがあるのか、非常に気になるところだと思います。

また、公務員の休職制度である3年という期間の通算やリセットの条件、そして分限免職の前に公務員がうつ病で退職勧奨を受ける可能性についても、正確な情報を知りたいと感じているかもしれません。

さらに、万が一の分限免職がもたらすデメリットを考えると、夜も眠れない日々を過ごされていることとお察しします。

この記事では、そうした皆様の不安や疑問に寄り添い、地方公務員の分限免職に関する制度の全体像から、休職中の経済的な支え、そして最も重要な免職を回避するための具体的な方法まで、網羅的に解説していきます。

- 分限免職に至る制度の全体像と具体的な流れ

- 休職中の経済的支援や利用できる公的制度

- 免職を回避するための具体的な方法と相談先

- 分限免職になった場合のデメリットと備え

地方公務員がうつ病で分限免職になる制度とは

- 公務員が分限免職になるのはどんな理由ですか?

- 分限免職と懲戒免職の決定的な違いとは?

- 休職3年の根拠と通算リセットの条件

- 休職中の給与は?傷病手当金など経済的な支え

- 分限免職の前に打診される「退職勧奨」とは?

公務員が分限免職になるのはどんな理由ですか?

分限免職とは、公務員が職務を遂行する上で適格性に欠けると判断された場合に行われる身分上の処分のことです。これは職員の責任を追及する懲戒処分とは異なり、公務の能率を維持することを目的としています。

地方公務員法では、分限処分の理由が厳格に定められており、うつ病などの精神疾患は「心身の故障」に該当する可能性があります。

分限免職の主な理由

法律で定められている主な理由は以下の4つです。

- 勤務成績不良

指導や研修を受けても改善が見られず、業務の遂行能力が著しく低い状態です。 - 心身の故障

うつ病などの病気やケガにより、職務を遂行することに支障がある、または堪えられない状態を指します。 - 適格性の欠如

協調性の欠如など、公務員として求められる資質が著しく欠けている場合が考えられます。 - 組織の改廃など

組織の再編や予算の減少によってポストがなくなり、他の役職への配置転換も困難なケースです。

うつ病による処分の一般的な流れ

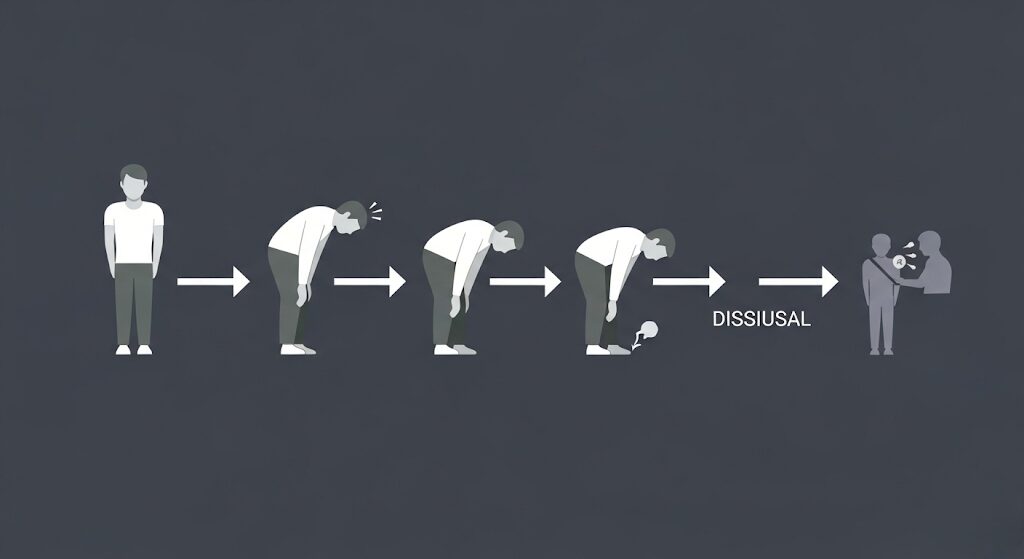

うつ病を理由に直ちに分限免職になることはありません。通常、以下のような段階的なプロセスを経ることになります。

- 病気休暇の取得

まず、医師の診断書に基づき、最大90日間の病気休暇を取得して療養に専念します。 - 休職への移行

90日を超えても復職が難しい場合、休職に移行します。この期間は多くの場合、最長で3年間です。 - 休職期間満了と復職の判断

休職期間が満了する時点で、主治医や産業医などの意見を基に復職が可能かどうかが慎重に判断されます。 - 分限免職の検討

復職が困難であると判断された場合に、最終手段として分限免職が検討されることになります。

分限免職と懲戒免職の決定的な違いとは?

分限免職と懲戒免職は、どちらも職員が職を失う可能性がある処分ですが、その性質は全く異なります。この違いを正しく理解しておくことは、ご自身の状況を客観的に把握する上で大切です。

最も大きな違いは、処分の「目的」にあります。分限免職は、職員の能力や健康状態が原因で職務の遂行が困難になった場合に、公務の効率性を維持するために行われます。つまり、職員個人を罰する「制裁」ではありません。

一方、懲戒免職は、職員が法律違反や重大な非行、職務怠慢など、公務員としての信用を著しく失墜させる行為を犯した場合に、その責任を問い、組織の規律を維持するために行われる「制裁」、つまり罰としての意味合いを持ちます。

この目的の違いは、退職金の扱いに大きく影響します。

| 項目 | 分限免職 | 懲戒免職 |

| 目的 | 公務能率の維持 | 公務秩序の維持・制裁 |

| 主な理由 | 勤務成績不良、心身の故障など | 法令違反、非行、職務怠慢など |

| 性質 | 非懲罰的 | 懲罰的 |

| 退職金 | 原則として支給(減額の可能性あり) | 原則として不支給または大幅に制限 |

分限免職は「能力や健康上の理由で職務を続けられない」という状態に対する措置であり、懲戒免職は「不正行為に対する罰」であるという点が、両者の根本的な違いと言えます。

休職3年の根拠と通算リセットの条件

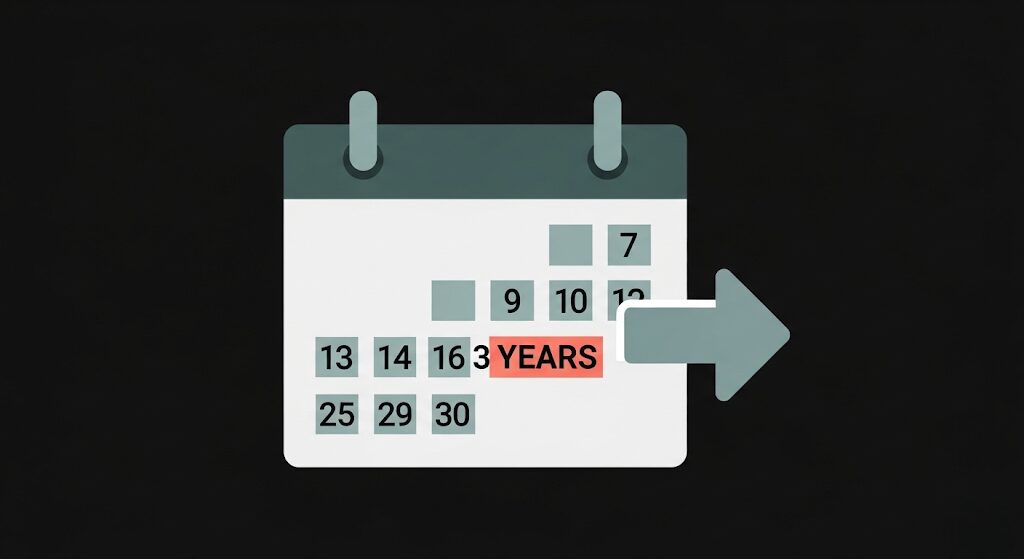

公務員がうつ病などで長期療養する際にしばしば耳にする「休職3年」という期間には、明確な法的根拠が存在します。また、一度復職すれば過去の休職期間がリセットされるのか、という点も非常に重要なポイントです。

休職期間が3年とされる根拠

国家公務員の場合、人事院規則によって心身の故障による休職期間は「3年を超えない範囲」と定められています。

そして、地方公務員においても、この国の制度に準じて、各自治体の条例で同様に「3年」を上限とする規定が設けられているのが一般的です。

この「3年」という期間は、療養に専念し、再び公務に復帰するための十分な機会を与えるという趣旨で設定されています。

休職期間の通算とリセットの条件

休職期間は「通算」でカウントされるのが原則です。これは、一度復職しても、短期間で再び同じ病気を理由に休職した場合、前後の休職期間が合算されることを意味します。

ただし、この通算期間が「リセット」される仕組みも存在します。これを一般に「クーリング」と呼びます。多くの自治体では、復職後に一定期間(例として1年間)継続して良好に勤務することができた場合に、それ以前の休職期間は通算されず、リセットされると定めています。

ただし、このリセットの条件や期間は自治体によって異なる場合があるため、ご自身の所属する自治体の条例や規定を必ず確認してください。もし再び休職することになったとしても、リセットの条件を満たしていればゼロから3年間、休職期間がカウントされます。

逆に言えば、復職後にリセットの条件を満たす前に再休職に至った場合は、前回の期間と通算されてしまうため、復職のタイミングは主治医や職場と慎重に相談して判断することが求められます。

このリセットの条件は自治体によって細部が異なる場合があるため、ご自身の所属する自治体の条例や規定を確認することが不可欠です。

休職中の給与は?傷病手当金など経済的な支え

うつ病で休職する際、治療に専念するためにも経済的な安定は欠かせません。休職期間中の収入がどうなるのかは、最も切実な問題の一つです。公務員には、休職中の生活を支えるための制度が複数用意されています。

まず、病気休暇の期間(最大90日間)は、原則として給与が100%支給されます。

その後、休職に移行すると、給与の扱いは変わります。多くの自治体や共済組合の制度では、休職期間の最初の1年間は、給与の約80%が支給されるのが一般的です。

そして、休職期間が1年を超えると、給与の支給は停止されます。しかし、収入が全くなくなるわけではありません。ここからが「傷病手当金」の役割です。 傷病手当金は、加入している共済組合から支給される給付金で、標準報酬月額(おおよその給与額)の3分の2に相当する額が、最長で1年6ヶ月間、支給されます。

| 期間 | 主な収入源 | 支給額の目安 |

| 病気休暇(最大90日) | 給与 | 100% |

| 休職1年目 | 給与 | 約80% |

| 休職2年目~ | 傷病手当金 | 給与の約3分の2 |

休職したからといって直ちに収入が途絶えるわけではなく、段階的な支援制度が設けられています。ただし、これらの支給率や期間は、所属する自治体や共済組合の規定によって異なる場合があります。

ご自身の具体的な状況については、人事担当課や共済組合に問い合わせて、正確な情報を確認することが大切です。

分限免職の前に打診される「退職勧奨」とは?

休職期間が満了に近づき、復職が難しいと見なされた場合、任命権者は直ちに分限免職の処分を下すのではなく、その前段階として「退職勧奨」を行う場合があります。

退職勧奨とは、組織側が職員に対して「退職してほしい」と合意による退職を促す行為です。これは、あくまで「お願い」であり、一方的に雇用契約を解除する分限免職や解雇とは全く性質が異なります。

組織としては、法的なリスクを伴う免職処分を避け、円満な形で雇用関係を終了させたいという意図があります。

退職勧奨に応じる義務はない

最も重要な点は、退職勧奨に応じる法的な義務は一切ないということです。退職するかどうかは、完全に本人の自由な意思に委ねられています。

もし、あなたが退職の意思がないのであれば、その旨を明確に伝えることができます。執拗に退職を迫ったり、拒否したことを理由に不利益な扱いをしたりすることは「退職強要」と見なされ、違法となる可能性もあります。

応じる場合のメリット・デメリット

退職勧奨に応じることには、メリットとデメリットの両側面が存在します。 メリットとしては、分限免職という不名誉な経歴を避けられることや、退職金が自己都合退職扱いよりも有利な条件で支給される場合が挙げられます。

一方で、デメリットは、当然ながら職を失うことです。再就職の見通しや今後の生活設計などを十分に考慮した上で、慎重に判断することが求められます。

退職勧奨を打診された場合は、その場で即答せず、一度持ち帰って家族や専門家と相談する時間を確保することが賢明です。

地方公務員のうつ病による分限免職を回避するには

- 分限免職を避けるために今できることと相談先

- うつ病による地方公務員の分限処分の具体事例

- 復職可否を判断する審査委員会の実情

- 分限処分に不服がある場合の審査請求とは

- もし分限免職になったら?その後のデメリット

- 地方公務員のうつ病と分限免職への備え(まとめ)

分限免職を避けるために今できることと相談先

分限免職という事態を回避するためには、一人で問題を抱え込まず、適切な対応を早期に行うことが何よりも大切です。具体的に今からできることと、頼りになる相談先について解説します。

主治医や産業医との密な連携

まず基本となるのが、治療の専門家である主治医との連携です。ご自身の病状や治療の進捗、復職への見通しについて正確に職場へ伝えるためには、主治医による客観的な診断書が不可欠となります。

また、職場の産業医との面談も重要です。産業医は、医学的な知見と職場の実情の両方を理解しているため、復職に向けた具体的な環境調整(業務内容の軽減や配置転換など)について、職場に対して有効な助言をしてくれる存在です。

人事担当者との誠実なコミュニケーション

職場の人事担当者とは、対立するのではなく、協力して復職を目指すパートナーとして向き合う姿勢が求められます。ご自身の現在の体調や、主治医からの指示、復職への意欲などを正直に伝え、コミュニケーションを密に取ることが、職場からの理解や支援を得るための鍵となります。

任命権者には、安易に免職処分を下すのではなく、可能な限り雇用を継続するための配慮(分限回避義務)を尽くすことが求められているため、具体的な配慮を要望することも有効な手段です。

専門家への相談

状況が複雑化した場合や、職場との交渉に不安を感じる場合は、外部の専門家を頼ることをためらわないでください。

- 労働組合

職員の立場から、職場との団体交渉を行ってくれる心強い味方です。分限免職の回避や、より良い復職条件の実現に向けて、組織的なサポートが期待できます。 - 弁護士

法的な観点から、分限免職処分の妥当性を判断し、もし不当な点があれば代理人として交渉や法的手続きを行ってくれます。特に、処分の無効を主張する場合などには不可欠な存在です。 - 公的相談窓口

各都道府県の労働局などに設置されている「総合労働相談コーナー」では、無料で専門の相談員からアドバイスを受けることができます。

これらの相談先をうまく活用し、一人で抱え込まずに、客観的な視点と専門的な知見を取り入れながら、最善の道を探ることが分限免職を回避する上で極めて重要になります。

うつ病による地方公務員の分限処分の具体事例

うつ病を理由とする分限処分が、実際にどのような経緯で判断されるのか、具体的な事例を知ることは、ご自身の状況を客観的に見つめ直す上で参考になります。

分限免職に至った事例

ある地方自治体の職員は、うつ病を発症後、休職と復職を繰り返していました。その都度、職場は業務の軽減などの配慮を行いましたが、残念ながら症状が安定せず、最終的に通算3年の休職期間を満了してしまいました。

復職に関する医師の診断も「職務遂行は困難」というものであったため、任命権者はこれ以上の雇用継続は難しいと判断し、分限免職の処分を下しました。この事例では、休職期間の満了と、医学的な見地からの復職困難という客観的な事実が処分の大きな根拠となっています。

分限免職を回避できた事例

別の自治体の教員の事例です。この教員もうつ病で長期休職しましたが、休職期間中に主治医やカウンセラーと連携し、復職に向けた綿密なリハビリプログラムに取り組みました。

職場とも定期的に連絡を取り、復帰後の業務について具体的な相談を重ねました。その結果、休職期間満了前には主治医と産業医の両方から「限定的な業務であれば復職可能」との診断を得ることに成功します。

任命権者はこの診断を尊重し、負担の少ない事務職への配置転換を決定。これにより、この教員は分限免職を回避し、公務員としての身分を維持したまま働き続けることができました。

これらの事例から分かるように、休職期間中にいかに治療に専念し、職場や専門家と連携して復職への道筋を具体的に描けるかが、結果を大きく左右すると考えられます。

復職可否を判断する審査委員会の実情

休職期間が満了に近づくと、復職が可能かどうかを判断するためのプロセスが始まります。この判断は、人事担当者一人の考えで決まるものではなく、「分限懲戒審査委員会」のような第三者機関が関与し、客観的かつ慎重に行われるのが一般的です。

この審査委員会は、副市長や人事部長、外部の有識者(医師や弁護士など)で構成されることが多く、公平な判断を下すための組織です。委員会では、提出された複数の資料を基に、復職の可否が総合的に審議されます。

審査で重視されるポイント

審査委員会が特に重視するのは、以下の点です。

- 医学的な意見

主治医の診断書はもちろんのこと、多くの場合、自治体が指定する2名の専門医による診断結果が求められます。主治医が「復職可能」と判断しても、指定医が「困難」と判断すれば、後者の意見が重視される傾向があります。 - 職務遂行能力

病状が回復していたとしても、本来の職務を遂行できるレベルまで回復しているかが問われます。試し出勤(リハビリ出勤)の状況や、産業医の意見などが参考にされます。 - 本人の復職意欲

本人が復職に対してどれだけ意欲を持っているかも、情状酌量の要素として考慮されることがあります。

復職の判断は、単一の診断書だけでなく、多角的な情報に基づいて下されます。したがって、主治医に良好な診断書を書いてもらうことだけに注力するのではなく、産業医や人事担当者とも連携し、復職に向けた準備が整っていることを客観的な形で示す努力が求められます。

分限処分に不服がある場合の審査請求とは

万が一、分限免職という納得のいかない処分が下されてしまった場合でも、諦める必要はありません。公務員には、その処分の取り消しや見直しを求めるための正式な不服申立ての制度が保障されています。これが「審査請求」です。

審査請求は、各都道府県や政令指定都市に設置されている「人事委員会」または「公平委員会」に対して行います。これは、行政庁の処分が法的に正しかったかどうかを審理する、いわば行政内部の裁判所のような役割を持つ中立的な機関です。

審査請求の流れとポイント

審査請求を行うには、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、審査請求書を委員会に提出する必要があります。この期限は非常に厳格なため、注意が必要です。

請求が受理されると、委員会は任命権者(処分を下した側)と請求者(処分を受けた側)の双方から主張や証拠の提出を求め、審理を進めます。審理の結果、処分が違法または不当であると判断されれば、処分の取り消しや修正を命じる「裁決」が下されます。

ただし、審査請求で処分の取り消しを勝ち取るのは、決して容易ではありません。処分の手続きに明確な瑕疵があったり、判断に客観的な誤りがあったりしたことを、請求者側が具体的に主張・立証する必要があります。

そのため、審査請求を検討する場合は、処分の通知を受けたらすぐに、労働問題に詳しい弁護士などの法律専門家に相談し、勝算があるかどうか、どのような準備が必要かについて助言を求めることが賢明な判断と言えます。

もし分限免職になったら?その後のデメリット

分限免職を回避するための努力は非常に重要ですが、同時に、万が一免職となった場合にどのような不利益が生じるのかを冷静に把握しておくことも、今後の人生設計を考える上で不可欠です。

退職金への影響

最も直接的な経済的デメリットは、退職金の大幅な減額です。分限免職は懲戒免職ではないため、退職金が全く支給されないわけではありません。

しかし、その支給率は多くの場合、自己都合退職と同等か、それ以下に設定されています。定年退職や勧奨退職の場合に比べて、受け取れる額が数百万円から、場合によっては千万円以上も少なくなる可能性があり、退職後の生活設計に大きな影響を及ぼします。

再就職の困難さ

次の大きな壁は、再就職活動の困難さです。民間企業への転職を目指す場合、面接では必ず退職理由を問われます。その際に「分限免職」という事実を正直に伝えなければなりませんが、採用担当者に良い印象を与えることは極めて難しいのが現実です。

勤務成績不良や心身の故障といった理由は、新たな職場での活躍を期待しづらいと判断されがちだからです。虚偽の説明は経歴詐称となるため、誠実でありながらも前向きな姿勢をどう伝えるか、という難しい課題に直面します。

精神的・生活への影響

長年勤め、安定していると信じていた職場を本人の意思に反して失うことは、計り知れない精神的ショックとストレスをもたらします。

社会的信用の低下や、家族・知人への説明といった心理的な負担に加え、収入の途絶による経済的な困窮も深刻な問題です。公務員という安定した身分を失うことは、生活のあらゆる側面に大きな変化を強いることになると言えます。

地方公務員のうつ病と分限免職への備え(まとめ)

この記事では、地方公務員がうつ病を患った際の分限免職というテーマについて、制度の基本から回避策、そして万が一の場合のデメリットまでを解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 分限免職は職員を罰する懲戒処分とは異なる

- うつ病は「心身の故障」として分限処分の対象となりうる

- 処分の前には病気休暇や休職といった療養期間が設けられる

- 休職期間は多くの自治体で通算3年が上限と定められている

- 復職後に1年間など一定期間良好に勤務すれば休職期間はリセットされる

- 休職中も給与の一部や傷病手当金などの経済的支援が利用できる

- 休職期間満了が近づくと退職勧奨が打診されることがある

- 退職勧奨は任意であり応じる法的な義務はない

- 分限免職を回避するには主治医や産業医との連携が鍵となる

- 人事担当者との誠実なコミュニケーションで職場の理解を得ることが大切

- 労働組合や弁護士などの専門家への早期相談が有効な手段となる

- 復職の可否は審査委員会によって多角的な情報から総合的に判断される

- 分限処分に不服がある場合は人事委員会などへ審査請求が可能

- 分限免職になると退職金は支給されるが大幅に減額される

- 再就職活動では免職の経歴が大きなハンデとなりうる

- 一人で抱え込まず制度を正しく理解し適切な支援を求めることが最善の備えとなる