「政治家は金もらいすぎではないか」という疑問は、多くの人が一度は感じたことがあるかもしれません。この記事では、国会議員の給料が高い理由を法律や職務内容から解き明かします。

さらに、国会議員が税金免除の対象となるのかといった、知られざる優遇措置の実態にも迫ります。

- 国会議員の給与が法律でどのように定められているか

- 日本の議員給与が国際的に見てどの水準にあるか

- 給与以外にどのような手当や優遇措置が存在するのか

- 政治とお金の問題を、有権者としてどう監視できるか

政治家はお金をもらいすぎ?給与と特権の仕組み

- 国会議員の給料はなぜ高い?その理由を解説

- 国会議員は税金免除?知られざる優遇措置

- 給与とは別?旧文通費という月100万円の特権

- なぜ国会議員は給与をカットしないのか

国会議員の給料はなぜ高い?その理由を解説

国会議員の給与、すなわち「歳費」が高額であるのには、法律に基づいた明確な理由が存在します。これは、国の重要な意思決定を担うという重い責任と、職務に専念できる環境を保障するための措置と考えられています。

根拠となる法律は、「日本国憲法第49条」と「国会法第35条」です。憲法では国会議員が国庫から相当額の歳費を受ける権利を保障し、国会法ではその額が一般職の国家公務員の最高給与額より少なくならないよう定められています。これにより、議員の身分と活動が経済的に支えられているのです。

具体的には、一般の国会議員の歳費は月額129万4,000円で、これに加えて期末手当(ボーナス)が年に2回支給されます。この高水準な報酬には、優秀な人材を確保する目的や、金銭的な理由で政治活動が左右されることを防ぎ、汚職を防止するといった狙いも込められています。

国会議員は税金免除?知られざる優遇措置

「国会議員は税金が免除される」という話を聞くことがありますが、これは完全な事実ではありません。月々の歳費や期末手当といった給与にあたる部分は、一般の給与所得者と同じように所得税や住民税の課税対象となります。

しかし、議員には給与とは別に非課税で受け取れる手当が存在します。これが実質的な優遇措置と見なされる点です。

代表的なものに、月額100万円が支給される「調査研究広報滞在費(旧文通費)」があります。これは議員の調査研究や広報、国民との交流などのための経費とされていますが、長年、使途の公開や領収書の添付義務がなかったため、その不透明さが問題視されてきました。

他にも、会派に支給される月額65万円の「立法事務費」も非課税です。したがって、給与そのものは課税対象であるものの、多額の非課税手当が存在することで、税制面で優遇されているという側面は否定できません。

給与とは別?旧文通費という月100万円の特権

国会議員の待遇を語る上で、旧「文書通信交通滞在費(文通費)」、現在の「調査研究広報滞在費」は避けて通れないテーマです。これは歳費とは別に、国会議員一人ひとりに対して月額100万円、年間1200万円が支給される経費です。

この手当の最大の問題点は、その使途の不透明さにありました。長らく領収書の公開義務がなく、「第二の給料」と揶揄されることも少なくありませんでした。

事務所の家賃や人件費、地元での活動費など、政治活動には多額の経費がかかるという主張がある一方で、国民からはその使い道が見えないことへの厳しい批判が続いてきました。

こうした批判を受け、近年ようやく法改正の動きが進み、使途の公開や未使用分の国庫返納などが議論されるようになりました。しかし、この特権的な手当の存在自体が、政治家と一般国民との金銭感覚の乖離を象徴していると捉えられています。

なぜ国会議員は給与をカットしないのか

国民生活が厳しい状況にあるとき、「なぜ議員は自らの給与を削減しないのか」という声が高まります。実際に給与カットが進みにくい背景には、いくつかの構造的な理由が考えられます。

最大の理由は、議員の歳費は法律で定められているため、削減するには議員自身が国会で法改正案を可決する必要があるという点です。つまり、自分たちの給与を自分たちで決めるという構造が、抜本的な改革を難しくしています。

また、政治活動には多額の経費がかかるという現実もあります。事務所の維持費や人件費、地元と東京を往復する交通費などを歳費や手当で賄っており、安易に削減すれば政治活動の質が低下し、結果的に国民のためにならないという意見も根強くあります。

これまでも、災害時やコロナ禍などで一時的に歳費が削減された例はありますが、あくまでも時限的な措置に留まることがほとんどです。恒久的な削減については、各党の思惑の違いもあり、なかなか合意形成に至らないのが現状です。

政治家はお金もらいすぎ?問題の構造と解決策

- 政治資金パーティーはなぜ問題視されるのか

- 「政治とカネ」が招く深刻な政治不信

- 政治家のお金の流れ、有権者が監視する方法

- 政治家は金をもらいすぎ?問題の本質(まとめ)

政治資金パーティーはなぜ問題視されるのか

政治資金パーティーは、政治家が活動資金を集めるための重要な手段の一つです。しかし、その仕組みが「政治とカネ」を巡る問題の温床になっていると厳しく批判されています。

問題視される最大の理由は、企業・団体献金の「抜け道」として利用されがちな点にあります。現在の法律では、特定の政治家個人への企業・団体からの献金は禁止されています。ところが、パーティー券の購入という形であれば、企業や団体も政治家にお金を渡すことが可能です。

特に、2027年1月1日から一回の購入額が5万円を超えた場合に購入者の名前を収支報告書に記載する必要があります。これにより、企業が複数の名義で少額のパーティー券を多数購入することで、実質的に多額の献金を匿名で行うことができてしまう問題は依然として指摘されています。

こうした不透明な資金の流れが、政治の公平性に対する国民の信頼を損なう大きな原因となっているのです。

「政治とカネ」が招く深刻な政治不信

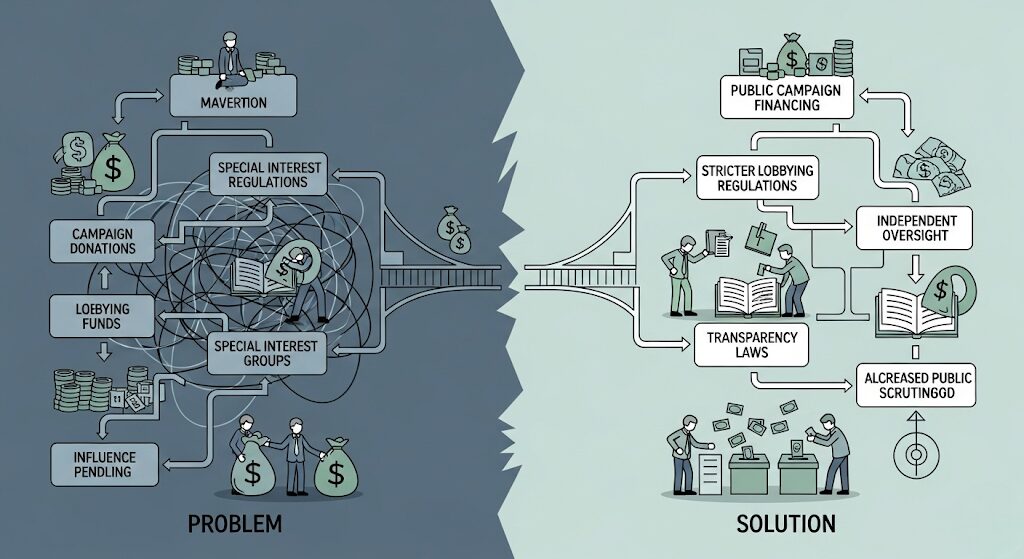

これまで見てきた高額な給与や不透明な手当、そして政治資金パーティーを巡る問題は、国民の間に深刻な政治不信を広げる要因となっています。自分たちの納めた税金が、その使い道も明らかにされないまま多額の特権として議員に渡っているのではないか、という疑念は根深いものがあります。

「政治とカネ」の問題が発覚するたびに、政治家は「説明責任を果たす」と述べますが、根本的な制度改革は遅々として進まない場合が多いです。このような状況が繰り返されることで、国民は政治に対して諦めや無力感を抱くようになります。

政治不信が蔓延すると、選挙の投票率が低下し、民意が政治に正しく反映されなくなってしまいます。結果として、一部の組織や団体の利益が優先される政治が行われることにもつながりかねません。健全な民主主義を維持するためにも、政治の透明性を確保し、国民の信頼を回復することが急務です。

政治家のお金の流れ、有権者が監視する方法

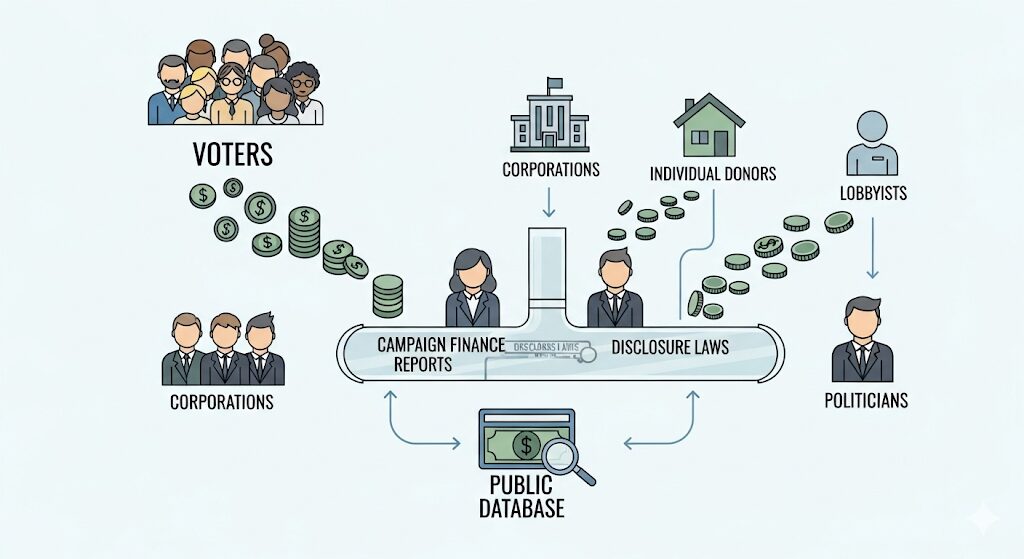

政治家のお金の流れは不透明だと感じるかもしれませんが、主権者である私たち有権者がそれを監視する方法は存在します。その最も基本的なツールが「政治資金収支報告書」です。

全ての政治団体は、年間の収入と支出をまとめた収支報告書を作成し、総務省や各都道府県の選挙管理委員会に提出することが義務付けられています。これらの報告書は、原則として誰でも閲覧することが可能です。

収支報告書の確認方法

- インターネットで確認する

総務省や各都道府県の選挙管理委員会のウェブサイトで公開されています。PDFファイルで閲覧できるため、自宅のパソコンからでも手軽に確認できます。 - 情報公開請求を行う

ウェブサイトで公開されていない場合でも、選挙管理委員会の窓口で閲覧したり、写しの交付を請求したりすることができます。

近年では、NPO法人がこれらの収支報告書をデータベース化し、議員名や企業名で簡単に検索できるウェブサイトを運営しています。

こうしたツールを活用することで、特定の政治家に多額の献金をしている企業を調べたり、不自然な支出がないかを確認したりすることが、以前よりも容易になっています。

政治家は金をもらいすぎ?問題の本質(まとめ)

記事のポイントをまとめます。

- 国会議員の給与は法律に基づき、重責に見合う水準として高く設定されている

- 日本の議員給与は、世界の主要国と比較しても金額・国民所得比の両面で高水準にある

- 給与自体は課税対象だが、月100万円の旧文通費など非課税の手当が存在する

- 旧文通費は使途が不透明と長年批判され、制度改革が議論されている

- 給与カットは議員自らが議決する必要があるため、抜本的な改革が進みにくい

- 政治資金パーティーは企業献金の抜け道として利用される問題点を抱えている

- 購入者名の公開基準が緩く、不透明な資金の流れを生む温床となっている

- 一連の「政治とカネ」の問題は、国民の深刻な政治不信を招いている

- 政治不信は投票率の低下を招き、民主主義の機能を損なう危険性がある

- 対策として政治資金規正法の改正が議論されているが、実現には課題も多い

- 有権者は「政治資金収支報告書」を閲覧することで政治家のお金の流れを監視できる

- 報告書は総務省や選挙管理委員会のウェブサイトで公開されている

- 近年はオンラインのデータベースも整備され、監視がより容易になっている

- 国民一人ひとりが政治とお金に関心を持つことが、透明性の高い政治を実現する第一歩となる