会計年度任用職員として働き始めたものの、「一体、何回まで更新できて、結局何年くらい働けるのだろう?」と、将来のキャリアに不安を感じていませんか。

最近、更新回数の上限が撤廃されたという話を聞く一方で、5年が一つの区切りだという情報もあり、実際のところがよく分からない方も多いと思います。

また、10年以上長く働くことは可能なのか、万が一、更新しないと言われる理由にはどのようなものがあるのか、知っておきたいことは山積みでしょう。

この記事では、会計年度任用職員の更新に関するあらゆる疑問に答え、あなたの不安を解消し、具体的なキャリア設計を支援します。

- 更新回数や勤務可能年数に関する最新のルール

- 「5年の壁」や「上限撤廃」が持つ具体的な意味

- 10年以上安定して働くための具体的なキャリアプラン

- 更新されない場合の理由と事前に行うべき備え

会計年度任用職員の更新制度とその仕組み

- 会計年度職員は何年働けますか?

- 会計年度任用職員は何回まで更新できますか?

- 更新は5年が壁?会計年度任用職員の公募

- 民間の5年ルール(無期転換)は適用される?

会計年度職員は何年働けますか?

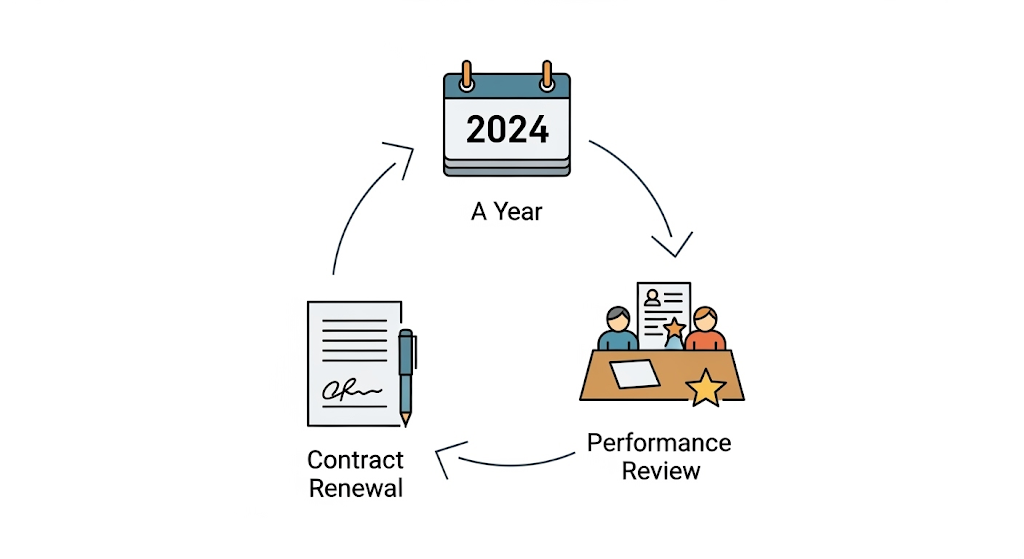

現在の制度では、会計年度任用職員が働ける年数に法律上の上限はありません。つまり、勤務成績が良好で、職務が継続して必要とされる限り、理論上は何年でも同じ職場で働き続けることが可能になりました。

なぜなら、2024年に行われた国の制度見直しをきっかけに、多くの自治体でこれまで設けられていた再任用(更新)回数の上限が撤廃される動きが加速しているためです。制度が始まった当初は「最長3年」や「最長4年」といった運用が一般的でしたが、現在は大きく状況が変化しています。

もちろん、これは自動的に雇用が保証されるという意味ではありません。任期は原則1年ごとのため、毎年度末に勤務評価が行われ、その結果に基づいて次年度の任用が決まります。

また、自治体によっては独自のルールが残っている場合もあるため、ご自身が勤務する自治体の最新の規定を確認することが不可欠です。

会計年度任用職員は何回まで更新できますか?

勤務可能年数と同様に、更新回数についても「上限なし」とする自治体が多数派になりつつあります。以前は「更新は原則2回まで」というルールが広く採用されていましたが、これも制度改正によって見直されました。(参考:総務省通知)

この背景には、国の非常勤職員に関するルール変更があります。これを参考にしていた地方自治体も、それに倣って上限を撤廃する流れが進んでいます。実際に、2024年に行われた調査では、全国の自治体の約7割が上限撤廃の方向性を示しているというデータもあります。

ただし、注意点として、約2割強の自治体は公平性の確保などを理由に、更新回数の上限を見直さない方針を明らかにしています。

したがって、「何回まで」という問いに対する答えは、最終的には「勤務する自治体の規定による」ということになります。上限が撤廃された自治体であっても、前述の通り、毎年度の勤務評価をクリアすることが継続勤務の前提です。

更新は5年が壁?会計年度任用職員の公募

「5年の壁」という言葉を耳にすることがありますが、これは主に、一定期間勤務した職員を対象に、再度「公募」による選考を課す自治体の運用ルールを指します。法律で定められたものではなく、自治体独自の規定です。

公募が求められる理由は、広く市民に雇用の機会を平等に与えるという「機会均等」の原則に基づいています。つまり、長期間同じ職員が非公募で更新を続けるのではなく、一度区切りをつけて、新規応募者も含む開かれた選考を行うべきだという考え方です。

例えば、一部の自治体では「4回まで更新可能で、5年目以降も勤務を希望する場合は公募への応募が必要」といったルールが設けられています。

この公募選考を通過できなければ、そこで任用期間が満了(雇い止め)となるため、「5年の壁」と呼ばれているのです。しかし、この公募ルールも近年は見直しの対象となっており、必須としない自治体も増えてきています。

民間の5年ルール(無期転換)は適用される?

は適用される?-Photoroom.jpg)

会計年度任用職員には、民間企業で働く有期契約労働者に適用される「5年ルール」、つまり無期雇用への転換権は適用されません。これは両者の法的根拠が異なるためです。

| 項目 | 民間企業の有期契約労働者 | 会計年度任用職員 |

| 根拠法 | 労働契約法 | 地方公務員法 |

| 契約形態 | 雇用契約 | 任用(行政行為) |

| 無期転換ルール | 通算5年を超えると申込権が発生 | 適用されない |

このように、会計年度任用職員の身分は地方公務員法に基づく「任用」であり、労働契約法が前提とする「雇用契約」とは性質が異なります。

そのため、どれだけ長く勤務を続けたとしても、自動的に任期の定めのない職員(正規職員のような無期雇用の身分)に切り替わることはありません。あくまで1年ごとの有期任用が基本となります。

会計年度任用職員の更新と長期キャリア設計

- 会計年度任用職員として10年以上働くには?

- 更新で変わるボーナスや有給休暇の待遇

- 更新しないと言われる理由は?

- 更新しない場合の通知はいつ来る?

- 更新されなかった場合のキャリアプランとは

- 会計年度任用職員の更新に向けた準備と心構え(まとめ)

会計年度任用職員として10年以上働くには?

会計年度任用職員として10年以上の長期キャリアを築くためには、制度上の上限が撤廃されたことを受け身で捉えるだけでなく、主体的に自身の価値を高め続ける姿勢が不可欠です。

毎年の更新は勤務評価に基づいて判断されるため、継続的に「職場に必要な人材」であると評価されなければなりません。

評価を高めるための具体的な行動

日々の業務を正確にこなすのはもちろんのこと、業務効率化の提案やマニュアル作成など、プラスアルファの貢献を意識することが評価につながります。

また、担当業務に関連する資格を取得したり、研修に積極的に参加したりと、自身の専門性を高める努力も有効です。周囲の職員と円滑なコミュニケーションを図り、チームの一員として貢献する姿勢も大切になります。

公募や面談への準備

数年ごとに公募が必要な自治体で働く場合は、これまでの業務実績を具体的な数値で示せるように整理しておくことが、選考を突破する鍵となります。

例えば、「窓口対応件数を前年比10%向上させた」「事務処理の時間を月5時間削減した」など、客観的な成果をアピールできるよう準備しておきましょう。

更新で変わるボーナスや有給休暇の待遇

会計年度任用職員は、勤務を継続することでボーナス(期末・勤勉手当)や年次有給休暇といった待遇が手厚くなる仕組みになっています。これは、安定して長く働く上での大きなメリットと言えます。

ボーナス(期末・勤勉手当)

制度開始当初に比べて支給内容は改善されており、2024年度の法改正では、これまで一部の職員に限られていた「勤勉手当」がパートタイム職員にも支給対象となるなど、正規職員との格差是正が進んでいます。

支給額は勤務期間や評価に応じて決定されるため、継続的な勤務と良好な勤務成績が収入の安定につながります。

年次有給休暇

年次有給休暇の付与日数も、継続勤務年数に応じて増加します。例えば、週5日勤務の場合、採用初年度は10日前後ですが、6年目以降には最大で20日付与されるといった規定を設けている自治体が多く見られます。このように、長く働くほどリフレッシュの機会を確保しやすくなります。

ただし、退職金の支給は6ヵ月以上勤務するフルタイム職員に限られるなど、全ての待遇が正規職員と同一になるわけではない点には注意が必要です。

更新しないと言われる理由は?

契約が更新されない、いわゆる「雇い止め」の理由は、本人の勤務評価だけでなく、予算や事業計画といった組織側の都合が大きく影響します。更新の可否は、複数の要因が絡み合って判断されるのが実情です。

個人に起因する理由

最も分かりやすいのは、勤務成績が良好でないケースです。業務上のミスが多い、勤務態度に問題がある、あるいは他の職員との協調性が見られないといった点が人事評価でマイナスに判断されると、更新が見送られる可能性があります。

組織に起因する理由

本人の働きぶりに問題がなくても、組織側の事情で更新されないことも少なくありません。例えば、自治体の財政状況が悪化し、人件費を削減する必要が生じた場合や、担当していた事業そのものが廃止・縮小された場合、ポスト自体がなくなってしまいます。

また、組織改編によって職員の配置が見直される過程で、任用が終了することもあります。

制度に起因する理由

前述の通り、一部の自治体では「同じ部署での勤務は最長3年まで」といった上限ルールや、一定期間ごとの「公募」が定められています。これらのルールに該当した場合、勤務評価に関わらず任用期間が満了となります。

更新しない場合の通知はいつ来る?

契約を更新しない場合、法律上の基準に基づき、原則として任用期間が満了する日の30日前までに本人へ通知されることになっています。

このルールは、厚生労働省が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づくものです。具体的には、「契約を3回以上更新している」または「1年以上継続して勤務している」職員に対して契約を更新しない場合には、30日前までの「雇止め予告」が使用者に義務付けられています。

通知の方法は、後のトラブルを避けるため、口頭だけでなく「雇い止め通知書」といった書面で行われるのが一般的です。もし通知を受け取った場合は、その理由について説明を求めることができます。

納得できない理由であったり、通知が30日前を過ぎていたりした場合は、人事担当部署や労働組合などに相談することも可能です。ただし、採用初年度の契約満了時など、この予告義務が適用されないケースもあるため、自身の契約内容を確認しておくことが大切です。

更新されなかった場合のキャリアプランとは

万が一、更新されなかった場合でも、会計年度任用職員としての経験は決して無駄にはなりません。公務で培ったスキルや経験を強みとして、次のキャリアへ進む道は複数考えられます。悲観的にならず、前向きに次のステップを検討しましょう。

他の公務の道を探す

一つの自治体で任用が終了しても、他の自治体で会計年度任用職員を募集しているケースは多数あります。また、これまでの実務経験を活かせる正規職員の「社会人経験者採用枠」に挑戦するのも有力な選択肢です。住民対応や行政事務の経験は、即戦力として高く評価される可能性があります。

民間企業へ転職する

会計年度任用職員の業務で身につけた、正確な事務処理能力、法令遵守の意識、丁寧な対人対応スキルなどは、民間企業の事務職、総務、カスタマーサポートといった職種で広く通用します。

職務経歴書を作成する際は、どのような業務をどのくらいの期間担当し、どのような成果を出したのかを具体的に記載することが重要です。

いずれの道を選ぶにせよ、更新されない可能性を常に念頭に置き、在職中から資格を取得したり、転職サイトに登録して情報収集を始めたりと、事前の準備を進めておくことが円滑なキャリアチェンジにつながります。

会計年度任用職員の更新に向けた準備と心構え(まとめ)

会計年度任用職員として安定したキャリアを築くためには、制度を正しく理解し、日々の業務に真摯に取り組むことが何よりも大切です。この記事で解説したポイントを参考に、ご自身のキャリアプランを主体的に設計していきましょう。

- 法的には勤務年数の上限は撤廃される方向にある

- ただし毎年度の勤務評価が更新の可否を左右する

- 「5年の壁」と呼ばれる公募ルールを設ける自治体も存在する

- 民間の無期転換ルール(5年ルール)は適用されない

- 更新上限の撤廃は全ての自治体で一律ではない

- ご自身が勤務する自治体の最新情報を必ず確認する

- 日々の業務で成果を出し、職場からの評価を高める

- 長期勤務によってボーナスや有給休暇は手厚くなる

- 更新されない理由は個人の評価だけでなく組織の都合も大きい

- 予算削減や事業廃止は雇い止めの主な理由になりうる

- 雇い止めの通知は原則として契約満了の30日前に来る

- 通知は書面で受け取り、理由を確認することが大切

- 更新されない場合に備え、事前にキャリアプランを考えておく

- 公務で得た経験やスキルは転職市場で強みになる

- 制度を正しく理解し、自身のキャリアを主体的に設計する