「公明党の悪いところ」と検索したあなたは、おそらく公明党に対して何らかの疑問や批判的な関心をお持ちのことでしょう。ニュースや選挙報道で目にする機会は多いものの、その実態は複雑に見えるかもしれません。

この記事では、公明党はどんな政党なのかという基本的な情報から、しばしば議論される政教分離の問題、そして長年続く公明党と自民党の連立関係がもたらすメリットやデメリットに至るまで、多角的な視点から深く掘り下げていきます。

特定のイメージに流されることなく、客観的な情報に基づいて公明党を理解するための一助となれば幸いです。

- 公明党の組織構造と支持母体との関係性がわかる

- 連立政権下での公明党の役割とその功罪を理解できる

- 具体的な政策や批判される理由が明確になる

- 党が抱える構造的な課題と将来への懸念を把握できる

公明党の悪いところを探る前に知るべき基本構造

公明党に対する評価は、その独特な組織構造や政治的な立ち位置に起因することが少なくありません。ここでは、同党を理解する上で欠かせない基本的な要素、すなわち党の理念、力の源泉である組織票、支持母体との関係、そして連立政権での役割について、その功罪を含めて解説します。

- 公明党はどんな政党ですか?基本理念と歴史

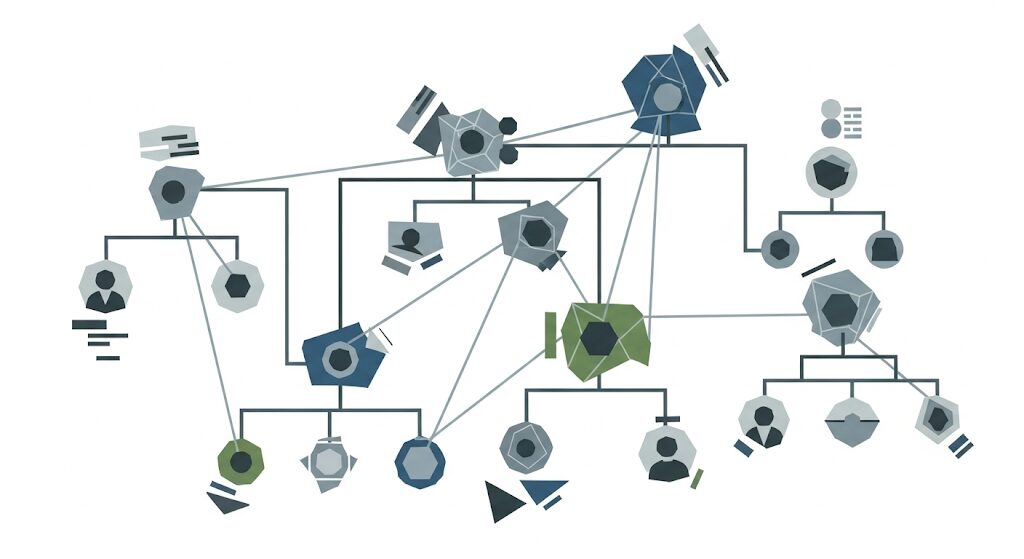

- 公明党の集票力の源泉|組織票がもたらす光と影

- 支持母体である創価学会との関係

- 公明党と自民党の連立と功罪

- 政治資金問題への対応は?クリーンな政治の行方

公明党はどんな政党ですか?基本理念と歴史

公明党を理解するためには、まずその成り立ちと基本理念を知ることが不可欠です。

公明党は「生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義」を基本理念として掲げています。この理念は、1964年の結党以来、党のあらゆる政策の根幹をなしてきました。

立党精神「大衆とともに」

党のアイデンティティを最も象徴するのが、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」という立党精神です。

これは、支持母体である創価学会の池田大作第三代会長が示した指針であり、一部の権力者や団体の利益ではなく、常に一般市民や社会的弱者の視点に立つという決意を表しています。

歴史的な歩み

1960年代、大企業が支持する自民党と労働組合が支持する社会党という構図の中で、こぼれ落ちる庶民の声を政治に反映させることを目指して誕生しました。結党当初から福祉政策を重視し、「児童手当」の導入を訴えるなど、生活者目線の政策を次々と提言したのです。

1999年からは自民党と連立政権を組み、現在に至るまで政権与党の一翼を担い続けています。この経験を通じて政策実現力を高める一方、党の独自性については様々な議論を呼ぶことになりました。

公明党の集票力の源泉|組織票がもたらす光と影

公明党の政治的影響力を語る上で、その集票力は重要なテーマですが、近年ではやや弱体化傾向も見られます。かつては支持母体である創価学会の会員を中心とした強固な「組織票」によって支えられていました。

選挙の際には、全国の組織網を駆使して緻密な選挙運動が展開されており、これが公明党候補者の高い当選率に寄与してきたのです。しかし、2020年代に入り、創価学会支持者の高齢化や組織票依存の限界が指摘され、集票力の低下も目立つようになっています。

組織票がもたらす「光」

組織票がもたらす肯定的な側面、つまり「光」の部分は、政治の安定と政策実現力にあります。安定した議席数を確保できるため、連立政権内での発言力も大きくなります。これにより、党が重視する福祉や教育といった生活者目線の政策を、予算編成や法案策定の段階から反映させやすくなるのです。

例えば、消費税の軽減税率導入や児童手当の拡充などは、この組織力に裏打ちされた交渉力があったからこそ実現した面があると考えられます。

組織票がもたらす「影」

一方で、組織票に依存する構造は「影」の側面も持ち合わせています。一つは、特定の支持基盤に頼ることで、それ以外の国民の多様な民意との間にズレが生じやすいという点です。組織の論理が優先され、幅広い支持拡大への努力が疎かになる可能性が指摘されます。

また、支持層の固定化は、新たな支持者の獲得を困難にする要因にもなり得ます。このように、組織票は公明党にとって最大の武器であると同時に、構造的な課題も内包していると言えるでしょう。

支持母体である創価学会との関係

公明党に関する議論で、最も根源的かつ重要なテーマが、支持母体である創価学会との関係と、それが憲法の定める「政教分離」の原則に抵触しないかという点です。

公明党は創価学会を支持母体とする政党であり、この関係は公然の事実です。しかし、この強固な結びつきが、特定の宗教団体による政治支配につながるのではないかという懸念や批判が絶えません。

憲法における政教分離の解釈

日本国憲法第20条は、国が特定の宗教団体に特権を与えたり、政治上の権力を行使したりすることを禁じています。この「政教分離」の原則は、国家が宗教に不当に介入したり、逆に宗教が国家を支配したりすることを防ぐためのものです。

政府の一貫した見解では、この原則はあくまで「国家と宗教」を分離するものであり、宗教団体が特定の政党を支持したり、政治活動を行ったりすること自体は、信教の自由や政治活動の自由の範囲内であると解釈されています。

したがって、創価学会が公明党を支援することは、法的には「違憲ではない」というのが現在の公式な立場です。

なぜ問題視され続けるのか

法的に合憲とされながらも、この関係が社会的に問題視され続ける理由は、その「実態としての一体感」にあります。組織的な選挙活動や、政策決定における支持母体の意向の反映が、事実上の「政教一致」に見えるという批判です。

民主主義における投票の自由な意思決定が、組織の力によって左右されることへの懸念も根強くあります。以上の点を踏まえると、公明党と創価学会の関係は、法的な問題とは別に、政治倫理や民主主義のあり方という観点から、今後も問われ続けるテーマであると考えられます。

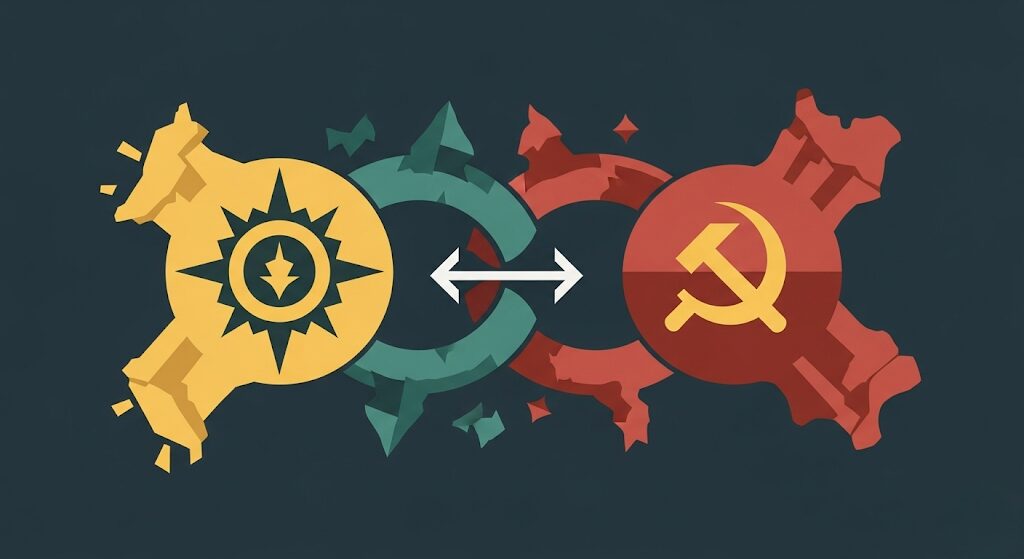

公明党と自民党の連立と功罪

1999年から続く自民党との連立政権は、公明党の政治的立ち位置を大きく特徴づけています。この連立がもたらした「功」と「罪」について見ていきましょう。

連立政権において、公明党はしばしば「キャスティングボート」を握る存在とされます。これは、自民党単独では国会の過半数を確保できない場面で、公明党の協力が政権の安定に不可欠となる状況を指します。

連立の「功」:政策のブレーキ役

公明党自身が主張する連立の「功績」は、政策における「ブレーキ役」としての役割です。自民党が単独で政権を運営した場合に起こりうる、急進的な政策や右傾化に歯止めをかけるという自負があります。

実際に、福祉政策の拡充や平和主義的な観点からの安全保障政策の修正など、公明党の主張が反映されることで、政策がより穏健なものになった側面は否定できません。

与党の一員として法案策定の初期段階から関与できるため、野党時代よりも政策実現力が高まったことも事実です。

連立の「罪」:補完勢力化への批判

一方で、連立には「罪」、つまり負の側面も指摘されています。最も大きな批判は、連立を維持することを優先するあまり、自民党の「補完勢力」に甘んじているのではないかという点です。

党の本来の理念や政策とは異なる決定であっても、最終的には自民党の方針に賛成する場面が目立ちます。これにより、「ブレーキ役」としての機能が形骸化し、党独自の存在意義が希薄になっているとの厳しい評価もあります。

この「功」と「罪」のバランスをどう評価するかが、公明党の連立政権における立ち位置を判断する鍵となります。

政治資金問題への対応は?クリーンな政治の行方

公明党は結党以来、「クリーンな政治」の実現を重要な政策目標の一つとして掲げてきました。利権や腐敗とは無縁の、国民のための清潔な政治を目指すという姿勢は、党のアイデンティティの一部です。

実際に、公明党は政治資金規正法の改正論議などにおいて、かねてより透明性の向上を訴えてきました。例えば、政策活動費の公開や第三者機関による監査の導入など、他党に先駆けて具体的な改革案を提示してきた実績があります。

理想と現実のギャップ

しかし、長年与党として政権を運営する中で、その理想と現実の間にギャップが生じているとの指摘も存在します。特に、連立を組む自民党で政治資金を巡る問題が発覚した際の対応については、厳しい目が向けられることがあります。

連立パートナーである自民党に対して、どこまで厳格な態度で臨めるのか。政権の枠組みを維持したいという思惑が働き、追及が手ぬるくなっているのではないか、という批判です。

「クリーンな政治」という高い理想を掲げているからこそ、その基準に照らして、実際の行動が厳しく評価されるのは当然のことかもしれません。

党として掲げる理念と、連立政権の一員としての現実的な判断との間で、どのような姿勢を示していくのかが、今後も問われ続けます。

公明党の悪いところとは?具体的な政策を解説

- 公明党が政権にいるメリット・デメリットを徹底比較

- 支持母体の高齢化が招く党の未来への懸念

- 公明党の悪いところを多角的に見る(まとめ)

公明党が政権にいるメリット・デメリットを徹底比較

公明党が長年にわたり政権与党の一角を占めていることは、日本の政治にどのような影響を与えているのでしょうか。ここでは、そのメリットとデメリットを比較検討します。

| 視点 | メリット(肯定的な側面) | デメリット(否定的な側面) |

| 福祉政策 | 児童手当や年金改革など、生活者目線の政策実現力が高い | 連立維持を優先し、本来の福祉理念が後退する場面がある |

| 政策実現力 | 与党として予算編成や法案策定の初期段階から関与できる | 連立パートナーへの忖度が働き、独自の政策を貫きにくい |

| 政治の安定 | 自公連立で国会の過半数を確保し、政権の安定に寄与する | 安定と引き換えに、政治の緊張感が失われやすい |

| 党の独自性 | 自民党の政策に「ブレーキ」をかける役割を担うことがある | 連立維持のため妥協が重なり、存在意義が希薄化する懸念 |

メリット:福祉の推進と政治の安定

最大のメリットは、党が最も重視する福祉政策を具体的に推進できる点です。前述の通り、児童手当の拡充や消費税の軽減税率導入などは、公明党が与党にいるからこそ実現した政策と言えます。

また、自民党と連立を組むことで政治的な安定がもたらされ、頻繁な政権交代による混乱を避けられるという側面もあります。

デメリット:政策の妥協と独自性の喪失

一方で、デメリットも明らかです。最も大きな点は、連立政権という枠組みの中で、政策的な妥協を余儀なくされることです。

安全保障政策のように、党の基本理念とは異なる政策であっても、最終的には賛成せざるを得ない状況が生まれます。

このような妥協が続くと、党の独自性や存在意義が徐々に失われ、「自民党の補完勢力」という批判につながります。

政権にいることは政策実現力を高める一方で、党の理念を貫く上での大きなジレンマを生み出しているのです。

支持母体の高齢化が招く党の未来への懸念

公明党が直面する深刻な課題の一つに、その強固な支持母体である創価学会の「高齢化」があります。これは、党の未来に大きな影を落とす可能性を秘めています。

公明党の選挙での強さは、長年にわたり、組織を挙げて活動する熱心な学会員の存在に支えられてきました。しかし、その中心を担ってきた世代が高齢化し、若い世代の活動がかつてほど活発ではなくなっているのが現状です。

集票力の低下という現実

この変化は、党の生命線である集票力の低下に直結します。実際に、近年の選挙では、比例代表での得票数がピーク時から減少傾向にあり、組織力の陰りを指摘する声が少なくありません。

強固な組織票という「光」が弱まる一方で、無党派層など新たな支持層の開拓は十分に進んでいません。これは、組織に依存してきたことの「影」の側面が、ここにきて顕在化しているとも考えられます。

この課題にどう対応していくのかは、公明党の存続に関わる問題です。従来の組織力に頼るだけでは、党勢の維持は困難になるでしょう。

支持母体の構造変化という現実を直視し、より幅広い層にアピールできる新たな党のあり方を模索することが、未来への重要な鍵となります。

公明党の悪いところを多角的に見る(まとめ)

この記事のポイントをまとめます。

- 公明党の原点は「大衆とともに」という立党精神にある

- 基本理念は人間ひとりひとりの幸福を追求する人間主義

- 最大の強みは支持母体・創価学会による強固な組織票

- 組織票は政策実現力を高める一方、民意との乖離も懸念される

- 政教分離問題は法的には合憲とされるが、倫理的な議論が続く

- 自民党との連立では「ブレーキ役」としての功績を主張する

- 一方で連立維持のための妥協から「補完勢力」との批判もある

- 政権与党でいるメリットは福祉政策などを実現できること

- デメリットは党の独自性が失われやすいことにある

- 「クリーンな政治」という理想と連立政権での現実対応にギャップがある

- 支持母体の高齢化は将来の集票力低下に直結する深刻な課題

- これらの課題は党の存在意義そのものを問うことにつながる

- 公明党を評価するには、これらの光と影の両面を理解することが不可欠