「選挙に出るには、一体いくらくらいお金がかかるのだろう?」 選挙のニュースを見るたび、多くの方が一度は疑問に思うことではないでしょうか。

選挙はなぜお金がかかるのかという根本的な問いから、市議会議員選挙費用の平均はどの程度なのか、またその選挙資金はどこから集められるのか、様々な疑問が浮かびます。

この記事では、選挙費用における公費負担の範囲から、候補者が直面するリアルな自己負担、そして立候補の「参加費」ともいえる選挙の供託金とその没収ラインまで、あなたが知りたい「選挙とお金」に関する情報を網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。

選挙の裏側にある費用の仕組みを理解することで、政治や選挙がより身近に感じられるはずです。

- 選挙費用が高額になる構造的な理由がわかる

- 税金で賄われる公費負担とリアルな自腹額を区別できる

- 選挙の種類ごとの費用相場と具体的な内訳を把握できる

- 供託金の仕組みや資金調達の方法など実践的な知識が身につく

選挙費用が自腹になる仕組みと費用の全体像

- 選挙はなぜお金がかかる?法律で決まる支出項目

- 選挙費用の公費負担を解説!無料でできる選挙運動

- 選挙の供託金とは?没収ラインと返還される条件

- 選挙資金はどこから?寄付・自己資金・借入の現実

- 収支報告書から見る選挙資金の透明性

選挙はなぜお金がかかる?法律で決まる支出項目

選挙に多額の費用が必要となるのは、候補者の政策や人柄を有権者に広く伝えるための活動が、法律で定められた様々な支出項目から成り立っているためです。これらは決して無制限に使えるわけではなく、選挙運動費用収支報告書に詳細を記載する義務があります。

主な支出項目には、選挙事務所の家賃やスタッフの人件費、ポスターやビラの印刷費、選挙カーのレンタル代などがあり、これらを積み上げていくと、選挙の規模によっては総額が数千万円に達する場合もあります。

例えば、国政選挙では1,500万円から2,000万円、私たちの生活により身近な市議会議員選挙でも、人口10万人規模の市で約300万円が一つの目安とされています。選挙活動は多くの支出項目によって支えられており、結果として高額な費用がかかる構造になっています。

| 支出項目 | 内容例 |

| 人件費 | ウグイス嬢、事務員、運転手などの報酬 |

| 家屋費 | 選挙事務所の賃料、演説会場の費用 |

| 通信費 | 電話、インターネット、郵便料金 |

| 交通費 | 選挙運動員の交通費、ガソリン代 |

| 印刷費 | ポスター、ビラ、選挙運動用はがき、名刺 |

| 広告費 | 新聞広告、インターネット広告、看板 |

| 食糧費 | 選挙運動員の弁当代(上限規定あり) |

| 雑費 | 光熱費、事務用品、その他の経費 |

選挙費用の公費負担を解説!無料でできる選挙運動

選挙にかかる全ての費用を候補者が自腹で賄うわけではありません。候補者間の経済力による格差をなくし、誰もが立候補しやすい環境を整える目的で「選挙公営制度」、いわゆる公費負担の仕組みが設けられています。

この制度により、選挙運動に必要な費用の一部が税金でカバーされます。具体的には、選挙運動用自動車(選挙カー)のレンタル代や燃料代、運転手の報酬、また選挙運動用ポスターやビラの作成費用などが公費負担の対象となります。これにより、候補者は無料でできる選挙運動の範囲が定められているのです。

ただし、この制度には注意点もあります。一つは、定められた限度額や規定枚数を超えた分は自己負担になること。

もう一つは、選挙で一定の得票数(供託金没収点)に届かなかった場合、公費負担の対象となった費用も全て候補者自身の負担となるリスクがあることです。

したがって、制度を賢く活用しつつも、万が一の場合に備えた資金計画が求められます。

選挙の供託金とは?没収ラインと返還される条件

供託金とは、公職選挙に立候補する際に、候補者が法務局に預けるお金のことです。これは、当選を真剣に目指す意思のない無責任な立候補や、売名目的での立候補が乱立するのを防ぐために設けられた制度です。いわば、立候補するための「保証金」のような役割を果たしています。

供託金の額は選挙の種類によって大きく異なり、最も身近な町村議会議員選挙の15万円から、国政選挙の比例代表では600万円にもなります。この供託金は、選挙で一定以上の票を獲得すれば、選挙後に全額返還されます。

重要なのは、供託金が没収される「没収ライン」です。例えば、衆議院小選挙区や知事選挙では有効投票総数の10分の1未満の得票だった場合に没収されます。

このラインを上回る得票があれば、たとえ落選したとしても供託金は戻ってきます。没収された供託金は、国政選挙なら国庫に、地方選挙ならその自治体に納められることになります。

| 選挙の種類 | 供託金額 |

| 衆議院小選挙区 | 300万円 |

| 参議院選挙区 | 300万円 |

| 都道府県知事 | 300万円 |

| 指定都市の市長 | 240万円 |

| 市区の市長 | 100万円 |

| 都道府県議会議員 | 60万円 |

| 指定都市議会議員 | 50万円 |

| 市区の議会議員 | 30万円 |

| 町村長 | 50万円 |

| 町村議会議員 | 15万円 |

選挙資金はどこから?寄付・自己資金・借入の現実

選挙に必要な莫大な資金を、候補者はどのようにして集めるのでしょうか。その方法は一つではなく、いくつかの手段を組み合わせて調達するのが一般的です。

最も知られているのは「寄付」ですが、これには厳しい規制があります。企業や団体から候補者個人への寄付は禁止されており、個人からの寄付も年間の上限額が定められています。そのため、寄付だけで選挙費用を全て賄うのは非常に難しいのが現実です。

次に「政治資金パーティー」の開催も資金調達の一つの方法となります。パーティー券を販売し、その対価として収入を得ます。また、候補者自身の貯蓄などを充てる「自己資金」も大きな割合を占めることがあります。しかし、誰もが潤沢な自己資金を持っているわけではありません。

そこで、もう一つの現実的な選択肢として「金融機関からの借入」があります。実際に、選挙資金を確保するために銀行などから借り入れを行う候補者もいます。選挙資金の調達は、様々な方法を駆使して行われているのが実態です。

収支報告書から見る選挙資金の透明性

選挙運動で使われるお金の流れは、決して不透明なものではありません。公職選挙法に基づき、全ての候補者は選挙運動に関する収入と支出の全てを詳細に記載した「選挙運動費用収支報告書」を作成し、選挙管理委員会に提出することが義務付けられています。

この報告書には、誰からいくら寄付を受けたのかという収入の内訳から、何にいくら支払ったのかという支出の詳細まで、1円単位で記録されます。例えば、印刷会社に支払ったポスター代や、選挙事務所の家賃、運動員への報酬などが具体的に記されるのです。

そして、提出された収支報告書は、情報公開請求などを通じて誰でも閲覧することが可能になります。これにより、選挙資金がどのように集められ、どのように使われたのかがチェックできる仕組みになっており、選挙の透明性と公正さを担保する上で非常に重要な役割を果たしています。

この制度があるからこそ、有権者は政治とカネの関係を監視することができると考えられます。

選挙費用の自腹額とリアルな内訳を徹底解説

- 選挙費用の自腹はいくら?選挙の種類別に徹底比較

- 市議会議員選挙、費用の平均とリアルな内訳を公開

- 費用を抑える選挙戦略と注意点

- 選挙費用だけじゃない!当選後の意外な政治活動費

- 選挙費用の自腹を理解するためのポイント(まとめ)

選挙費用の自腹はいくら?選挙の種類別に徹底比較

選挙費用における候補者の自腹額は、立候補する選挙の種類によって天と地ほどの差があります。公費で負担される範囲は限定的であるため、自己負担額がいくらになるのかを把握しておくことは、立候補を考える上で避けては通れない問題です。

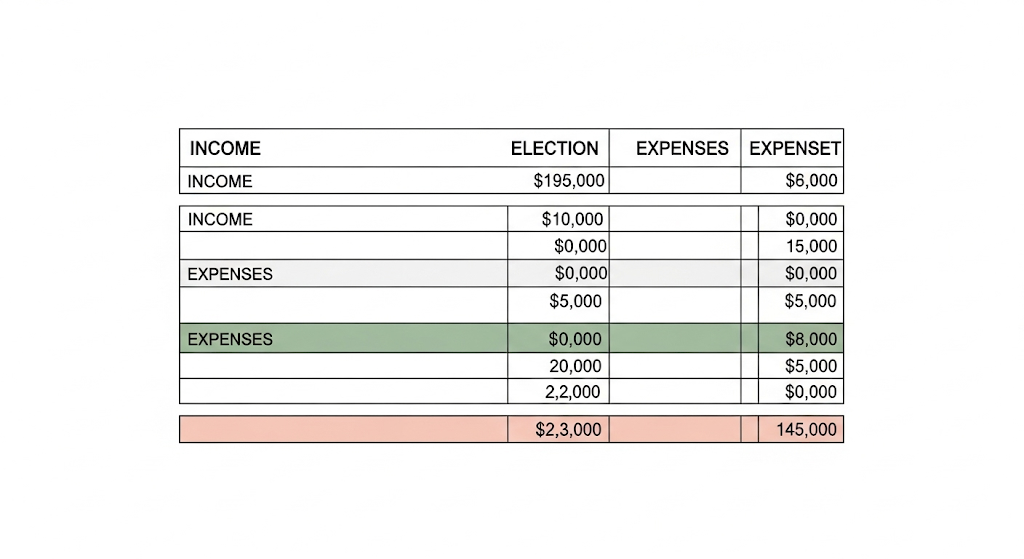

以下の表は、主な選挙における供託金と、自己負担額の目安を比較したものです。

| 選挙種類 | 供託金 | 自己負担額の目安(合計) |

| 衆議院・参議院 | 300万~600万円 | 2,500万~5,000万円 |

| 都道府県知事 | 300万円 | 300万~800万円 |

| 市長(一般市) | 100万円 | 200万~800万円 |

| 市議会議員(一般市) | 30万円 | 200万~300万円 |

| 町村議会議員 | 15万円 | 50万~150万円 |

ご覧の通り、国政選挙では億単位に迫る費用がかかる一方、地方選挙でも数百万円単位の自己負担が必要になることが分かります。特に、選挙事務所の家賃や事務員の人件費、規定を超える印刷費などは公費負担の対象外であり、これらが自腹額を押し上げる主な要因となります。

前述の通り、供託金没収ラインを下回る得票だった場合には、公費負担分も全て自己負担となるため、実際の自腹額はさらに跳ね上がるリスクも存在します。

市議会議員選挙、費用の平均とリアルな内訳を公開

私たちの生活に最も身近な市議会議員選挙ですが、立候補するには平均して200万円から300万円程度の費用がかかると言われています。この金額は、選挙のやり方によって大きく変動しますが、一般的な選挙運動を行った場合のリアルな内訳はどのようになっているのでしょうか。

主な費用の内訳(モデルケース)

市議会議員選挙(一般市)に初めて立候補する場合の、費用内訳のモデルケースを見てみましょう。

- 供託金:30万円

これは立候補に必須で、一定票数を獲得すれば返還されます。 - 事務所費:10万円

選挙期間中の事務所の賃料や光熱費などです。 - 人件費:20万円

ウグイス嬢や事務スタッフへの報酬で、自己負担となることが多い費用です。 - 広報物作成費:15万円

ポスターやビラ、名刺の印刷費。一部は公費負担の対象になりますが、超過分やデザイン費は自腹となります。 - 交通費:10万円

選挙カーのレンタル代やガソリン代、運転手への報酬など。これも一部は公費で賄われます。 - その他の経費:25万円

広告費、通信費、食糧費、雑費などを合わせると、決して無視できない金額になります。

これらの項目を合計すると、90万円から100万円程度になりますが、これはあくまで最低限のモデルケースです。実際には、より手厚いスタッフ体制を組んだり、広報活動を強化したりすることで、費用は200万円以上に膨らむ場合が一般的です。

費用を抑える選挙戦略と注意点

多額の費用がかかるイメージのある選挙ですが、戦略と工夫次第で自己負担を大幅に抑えながら選挙を戦うことも可能です。実際に、数十万円程度の費用で当選を果たした事例も報告されています。

費用を抑えるための具体的な戦略としては、まず選挙事務所を構えないという選択肢があります。自宅やオンラインツールを活用することで、高額な家賃や備品費を削減できます。また、選挙カーを使わずに自転車や徒歩で選挙区を回る候補者も増えており、レンタル代や燃料代を節約する効果が期待できます。

さらに、広報活動を紙媒体からインターネット中心に切り替えることも有効です。SNSや動画配信を積極的に活用すれば、印刷費や郵送費をかけずに多くの有権者へ情報を届けることが可能です。そして、人件費を抑えるためには、活動に共感してくれるボランティアの協力が不可欠となります。

ただし、これらの戦略には注意点も伴います。特に知名度がない新人の場合、従来型の選挙運動を全く行わないと、有権者に顔と名前を覚えてもらう機会が減ってしまう可能性があります。

費用を抑えることと、選挙で勝つために必要な活動とのバランスを慎重に見極めることが、低コスト選挙を成功させる鍵となります。

選挙費用だけじゃない!当選後の意外な政治活動費

選挙に当選し、議員としての活動が始まっても、お金に関する悩みから解放されるわけではありません。むしろ、有権者の目には見えにくい、継続的なコストが発生し始めます。これらは「見えないコスト」とも呼ばれ、選挙費用とは別に議員活動を続ける上で大きな負担となることがあります。

最も大きな割合を占めるのが、事務所の維持費とスタッフの人件費です。選挙区内に構えた事務所の家賃や光熱費、通信費は毎月発生します。また、議員活動を支えるためには、国が給与を負担する公設秘書だけでは人手が足りず、私設秘書や事務スタッフを自己資金で雇用するのが一般的です。

さらに、自身の活動を報告するための広報誌の発行や郵送費、ホームページの維持管理費といった広報費も継続的にかかります。

その他にも、政策を調査・研究するための費用や、地元の会合への参加費など、議員としての活動を全うするためには、年間を通じて多額の政治活動費が必要になるのが現実です。このため、多くの議員は当選後も献金を集めるなどの政治活動を続ける必要があるのです。

選挙費用の自腹を理解するためのポイント(まとめ)

この記事では、選挙費用の自腹額からその仕組みまでを解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 選挙費用は法律で定められた支出項目の積み重ねで高額になる

- 人件費や印刷費、事務所費などが主な支出項目

- 全ての費用が自腹ではなく公費負担制度(選挙公営制度)がある

- 公費負担の対象は選挙カーやポスター作成費など一部に限られる

- 事務所の家賃やウグイス嬢の人件費などは自己負担

- 供託金は無責任な立候補を防ぐための保証金制度

- 選挙の種類により供託金額は15万円から600万円と様々

- 一定の得票(没収ライン)を超えれば供託金は全額返還される

- 没収ラインを下回ると公費負担分も全て自己負担になるリスクがある

- 選挙資金は寄付、自己資金、パーティー、借入などで調達される

- 市議会議員選挙の費用は平均200万から300万円が目安

- 事務所を持たない、ネット中心の活動で費用抑制も可能

- 当選後も事務所維持費や人件費など継続的なコストが発生する

- 選挙資金の収支は収支報告書で公開が義務付けられている

- 選挙とお金の仕組みを理解することが政治参加の第一歩になる