選挙のニュースを見ていると、「立憲民主党公認」や「無所属」といった言葉をよく目にします。では、そもそも政党公認とは何なのでしょうか。

また、立憲民主党と無所属とは、どのような関係にあるのでしょうか。中には、なぜ無所属の候補者をわざわざ推薦するのか、その理由が気になる方もいらっしゃるかもしれません。

さらに、リベラルなイメージのある立憲民主党に保守系議員がいることや、党内の派閥と勢力がどのように政策に影響を与えているのかは、あまり知られていない側面です。

この記事では、これらの複雑な政治の仕組みを一つひとつ丁寧に解き明かし、初心者の方でも理解できるよう分かりやすく解説します。

- 政党の「公認」「推薦」「支持」の具体的な違い

- 立憲民主党が「無所属」候補を推薦する戦略的な理由

- 立憲民主党内の派閥や保守系議員の実態

- 無所属議員が当選後に直面する国会活動の現実

立憲民主党と無所属とは?基本から関係性を解説

- 政党公認とは?立候補に不可欠な党のお墨付き

- 党公認と無所属|選挙でのメリット・デメリットは?

- 公認・推薦・支持、それぞれの関係性の強さ

- 立憲民主党と無所属の関係とは?推薦と支持の違い

- 立憲民主党が無所属を推薦するのはなぜ?選挙戦略

政党公認とは?立候補に不可欠な党のお墨付き

政党公認とは、政党が特定の候補者を「自党の公式な代表」として正式に認めることを指します。これは単なる応援とは異なり、政党が責任を持って有権者に推薦する「お墨付き」のようなものです。

公認を得るためには、原則としてその政党の党員であり、党の綱領や基本政策に賛同している必要があります。その上で、党内に設置された選考委員会などによる審査を通過しなければなりません。審査では、候補者の経歴や実績、当選の可能性などが総合的に判断されます。

最終的に公認が決定すると、政党から「所属党派証明書」が交付されます。候補者はこれを選挙管理委員会に提出することで、ポスターや投票用紙に「〇〇党公認」と記載することが可能になります。

党公認と無所属|選挙でのメリット・デメリットは?

党からの公認を受けるか、無所属で立候補するかは、選挙活動に大きな影響を与えます。両者のメリットとデメリットを比較すると、その違いが明確になります。

公認候補の最大のメリットは、政党からの手厚い支援を受けられる点です。例えば、活動資金の一部として公認料が支給されたり、党の組織を挙げて選挙運動をサポートしてもらえたりします。

党の知名度やブランド力を活用できるため、特に新人候補にとっては非常に有利です。しかし、デメリットとして、党の方針に逆らうことが難しくなり、党の評判が悪い時期にはかえって不利になる可能性も考えられます。

一方で、無所属候補は、政党のしがらみがなく、自身の信条に基づいて自由に政策を訴えられる点がメリットです。ただ、資金集めから選挙スタッフの確保まで、すべてを自力で行う必要があり、組織力や資金力で公認候補に大きく劣るのが一般的です。

| 比較項目 | 党公認候補 | 無所属候補 |

| 資金面 | 政党から公認料などの支援あり | 原則として自己資金や寄付で賄う |

| 組織力 | 党の地方組織や支援団体が協力 | 個人の後援会や知人などが中心 |

| 知名度 | 政党名で認知されやすい | 個人の知名度や実績が頼り |

| 政策 | 党の方針に従う必要がある | 自由に政策を主張できる |

公認・推薦・支持、それぞれの関係性の強さ

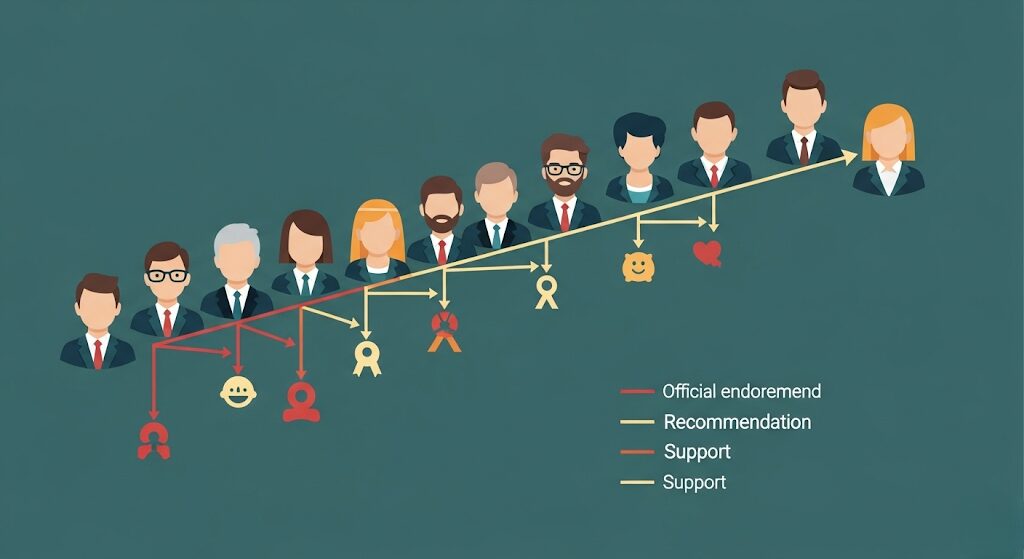

政党と候補者の関わり方には、「公認」「推薦」「支持」といった段階があり、それぞれ関係性の強さが異なります。

最も強い結びつきが、前述の通り「公認」です。これは政党の正式なメンバーとして選挙を戦うことを意味します。

次に強いのが「推薦」です。候補者は無所属や他の政党に所属したままでも、政策や理念が近い場合に特定の政党から推薦を受けることがあります。推薦候補は「〇〇党推薦」と掲げることができますが、公認候補ほどの全面的な支援は受けられません。

そして、最も関与が薄いのが「支持」です。これは、政党が候補者の考えに賛同する意向を示すもので、具体的な組織的支援や資金提供はほとんどないのが通常です。言わば、精神的なエールを送る、という位置づけになります。

| 関係性 | 概要 | ポスター等への記載 | 組織的支援 |

| 公認 | 党の公式な候補者 | 可能 | 全面的 |

| 推薦 | 党が公式に応援 | 可能(「推薦」と明記) | 限定的 |

| 支持 | 政策への賛同を表明 | 不可 | ほとんどない |

立憲民主党と無所属の関係とは?推薦と支持の違い

立憲民主党も、他の政党と同じように、無所属の候補者と様々な形で関係を築きます。その代表的なものが「推薦」と「支持」です。

立憲民主党が特定の無所属候補を「推薦」する場合、それは党としてその候補者の当選を積極的に後押しする意思表示となります。

選挙においては、党の組織が応援に入ったり、党の幹部が応援演説に駆けつけたりすることがあります。これは、特に他の野党と候補者を一本化して与党に対抗する「野党共闘」の文脈でよく見られる形です。

一方、「支持」の場合は、より緩やかな協力関係を意味します。党の政策と候補者の考え方が一致している場合に「支持」を表明しますが、党を挙げての組織的な選挙運動にまでは至らない場合がほとんどです。候補者側が、あえて政党色を薄めたいと考える場合にも、この形が取られることがあります。

立憲民主党が無所属を推薦するのはなぜ?選挙戦略

立憲民主党が、自党の候補者を公認するのではなく、あえて無所属の候補者を推薦する背景には、いくつかの戦略的な理由が存在します。

最も大きな理由は、野党間の選挙協力、いわゆる「野党共闘」を円滑に進めるためです。特に、当選者が一人しか出ない小選挙区では、野党から複数の候補者が出馬すると票が割れてしまい、与党候補が有利になります。

そこで、立憲民主党を含む複数の野党が、特定の無所属候補をそろって推薦することで、野党票の結集を図るのです。

また、選挙区の地域性も関係します。地域によっては、特定の政党への支持が根強い保守的な地域もあります。

そうした場所では、「立憲民主党公認」という看板を掲げるよりも、無所属候補として立候補し、党は推薦に回る方が、幅広い層から支持を得やすいと判断されることがあります。無所属候補の推薦は、選挙に勝利するための現実的で柔軟な戦術と言えます。

立憲民主党と無所属とは?党内事情と当選後の実態

- 立憲民主党にもいる保守系議員|その政策スタンス

- 立憲民主党の派閥と勢力図|政策決定への影響

- 無所属で当選したらどうなる?国会での活動のリアル

- 国会活動の鍵となる「会派」への所属問題

- 立憲民主党と無所属とは多様な関係性のこと(まとめ)

立憲民主党にもいる保守系議員|その政策スタンス

立憲民主党は、一般的にリベラルな政策を掲げる政党として知られていますが、党内には「保守系」と見なされる議員も存在します。彼らは、党の基本的な理念に賛同しつつも、個別の政策においては、党の主流派とは異なる現実主義的な、あるいは中道的な立場を取ることがあります。

安全保障や財政政策での違い

例えば、安全保障政策において、党の主流派が憲法9条の維持を強く主張するのに対し、保守系議員の中には、現実的な防衛力の必要性を訴える声があります。元首相でもある野田佳彦代表などは、その代表格と言えるかもしれません。

また、財政政策においても、党が分配を重視する傾向にあるのに対し、保守系議員は財政規律や経済成長をより重視する姿勢を見せる場合があります。これは、旧民主党政権時代からの流れを汲む議員に見られる特徴でもあります。

立憲民主党内には多様な考え方が存在しており、一枚岩ではありません。こうした多様性が、幅広い有権者の声を受け止める基盤になっていると考えることもできます。

立憲民主党の派閥と勢力図|政策決定への影響

立憲民主党には、自民党のような明確な「派閥」は公式には存在しません。しかし、出身母体や政策の近さによって形成される「グループ」が複数あり、これらが事実上の派閥として機能しています。

主要なグループとその特徴

代表的なグループには、旧社会党系の議員が多く所属し、リベラル色が強い「サンクチュアリ」や、野田佳彦代表を中心とする現実路線を志向する「花斉会」などがあります。これらのグループは、所属議員の勉強会を開いたり、政策提言をまとめたりして活動しています。

代表選挙や政策決定への影響力

こうしたグループの力関係は、党の代表選挙の行方を大きく左右します。候補者は、各グループから推薦人を集める必要があり、グループ単位での支持を取り付けることが当選への鍵となります。

また、重要な政策を決定する際にも、各グループの意向が反映されます。党執行部は、各グループの意見を調整しながら党内の合意形成を図るため、グループ間の力学が党の最終的な方針に影響を与えることも少なくありません。

無所属で当選したらどうなる?国会での活動のリアル

無所属で選挙に当選し、国会議員になったとしても、そこからが新たなスタートです。政党に所属する議員とは異なり、国会活動において様々な制約に直面するのが現実です。

最も大きな壁となるのが、国会での発言機会です。国会の本会議や委員会での質問時間は、基本的には各会派の所属議員数に応じて配分されます。そのため、どの会派にも属さない無所属議員に与えられる時間は極めて短く、政策を訴える機会が著しく制限されてしまいます。

さらに、議員が法案を提出するには、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成者が必要です。強力な組織の後ろ盾がない無所属議員が、単独で賛成者を集めて法案を提出することは、事実上不可能に近いと言えます。無所属議員は、当選後も政策を実現するために地道な努力と交渉を続ける必要があります。

国会活動の鍵となる「会派」への所属問題

前述の通り、無所属議員が国会で活動する上で、「会派」への所属は極めて重要な問題となります。会派とは、議会内で活動を共にする議員のグループのことであり、政党とは必ずしも一致しません。

会派に所属する最大のメリットは、議会での活動権を確保できることです。質問時間の配分や委員会の所属ポストは会派単位で決まるため、会派に所属すると、議員としての活動基盤が安定します。また、複数の議員で会派を組むことで、法案の共同提出も視野に入ってきます。

このため、無所属で当選した議員の多くは、他の無所属議員と新たな会派を結成したり、既存の政党会派に加わったりする道を選びます。選挙では「しがらみのない無所属」を掲げて戦ったとしても、当選後に政策を実現するためには、何らかの形で他の議員と連携する、という現実的な判断が求められるのです。

立憲民主党と無所属とは多様な関係性のこと(まとめ)

この記事では、「立憲民主党と無所属とは」というテーマについて、多角的に解説してきました。最後に、その要点をまとめます。

- 政党公認は党の公式な候補者であるという証明

- 無所属はどの政党にも属さずに選挙を戦う立場

- 公認候補は資金や組織の面で手厚い支援を受けられる

- 無所属候補は政策の自由度が高いが支援は限定的

- 政党との関わりには公認、推薦、支持の段階がある

- 推薦は公認に次ぐ強い応援で野党共闘などで活用される

- 立憲民主党が無所属を推薦するのは票の集約が主な目的

- 地域の特性上、政党色を避ける戦略も理由の一つ

- 立憲民主党内にも保守的な政策スタンスを持つ議員がいる

- 安全保障や財政政策で党主流派と異なる意見もある

- 党内には事実上の派閥として機能するグループが存在する

- グループの力関係は代表選や政策決定に影響を及ぼす

- 無所属で当選しても国会での発言機会は極端に少ない

- 法案提出にも多数の賛成者が必要で単独では困難

- 国会活動の鍵は会派への所属が握っている