ニュースで頻繁に耳にする「内閣総辞職」や「衆議院解散」。この内閣総辞職と解散の違いについて、あなたは正しく説明できるでしょうか。そもそも内閣総辞職とはどのような制度なのか、また、なぜ内閣総辞職や衆議院解散は行われるのでしょう。

それぞれの総辞職や解散が持つメリットを考えたことはありますか。さらに、これまでの歴史を振り返り、総辞職と解散はどっちが多いのか、気になった経験を持つ方もいるかもしれません。

この記事では、そんな政治の基本でありながら少し複雑な二つの制度について、図や表も交えながら、誰にでも分かるように丁寧に解説していきます。

- 内閣総辞職と衆議院解sanの制度的な違い

- それぞれが発生する具体的な条件とその後の流れ

- 政権がどちらかを選択する際の政治的な狙いやメリット

- 過去の事例やデータから見る日本の政治史の傾向

内閣総辞職と解散の違いを制度の基本から知る

ここでは、内閣総辞職と衆議院解散という二つの制度について、その根本的な仕組みや発生条件、そしてその後の流れといった基本的な知識を解説します。

- 内閣総辞職と衆議院解散、決定的な違いとは?

- 誰が決定?総辞職と解散の権限者と仕組み

- 内閣が総辞職するのはどんな時?3つのケースを解説

- 衆議院解散はどんな時に行われるの?

- 内閣が総辞職したら、その後どうなるの?

- 衆議院が解散したらどうなる?総選挙への流れ

内閣総辞職と衆議院解散、決定的な違いとは?

内閣総辞職と衆議院解散は、どちらも政権に大きな動きをもたらしますが、その対象と効果は全く異なります。

要するに、内閣総辞職は「行政府のトップである内閣が交代する」ことであり、衆議院解散は「立法府の一部である衆議院の議員を国民が選び直す」ことです。内閣は行政を、衆議院は立法を司る機関であり、この二つのどちらが対象となるかが最も根本的な違いと考えられます。

| 項目 | 内閣総辞職 | 衆議院解散 |

| 対象 | 内閣総理大臣と全閣僚 | 全ての衆議院議員 |

| 効果 | 内閣が総退陣する(国会は存続) | 衆議院が機能停止する(内閣は存続) |

| その後に起こること | 新しい首相の指名と新内閣の発足 | 衆議院議員総選挙の実施 |

| 法的根拠 | 憲法69条、70条など | 憲法7条、69条など |

このように、辞めるのが「内閣」なのか、議員の資格を失うのが「衆議院」なのかが、両者を区別する上で大切なポイントです。

誰が決定?総辞職と解散の権限者と仕組み

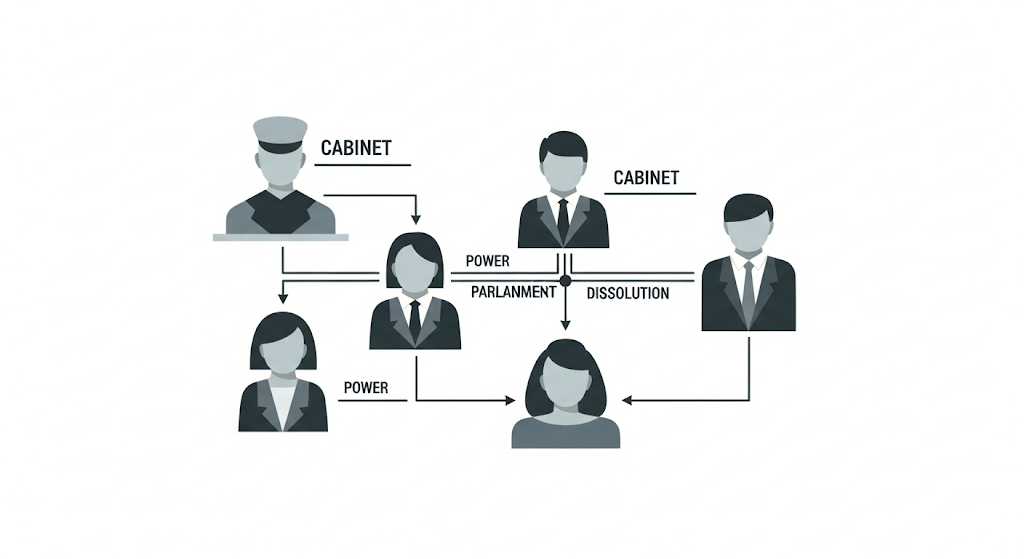

内閣総辞職と衆議院解散は、いずれも実質的な決定において内閣総理大臣の意向が強く働くとされています。

内閣総辞職は、首相自身の辞任の意思が固まることで事実上決まります。慣例として、首相の辞意表明後に全閣僚が辞表を提出し、閣議で総辞職が正式に決定される流れです。

一方、衆議院解散は、内閣の「助言と承認」に基づいて、天皇が国事行為として行います。この「助言と承認」は内閣(原則として閣議)の判断に委ねられていますが、実際には内閣総理大臣のリーダーシップが強く働くとされています。

ただし、解散には閣議による正式な決定が必要です。閣僚の中に解散に反対する者がいた場合でも、首相は罷免権を持っているため、首相の意向が強く反映されるのが実情です。

このため、衆議院の解散権は「首相の専権事項」や「伝家の宝刀」とも呼ばれていますが、あくまで法的には内閣として決定されるものです。

内閣が総辞職するのはどんな時?3つのケースを解説

内閣が総辞職するケースは、憲法で定められた義務的なものと、政治的な判断による任意的なものに大別できます。特に、憲法が定める義務的なケースは主に以下の3つです。

ケース1:衆議院で不信任決議が可決された時

衆議院で内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかを選択しなければなりません。ここで解散を選ばない場合は、必ず総辞職となります。

ケース2:内閣総理大臣が欠けた時

内閣総理大臣が死亡したり、病気や国会議員の資格喪失などで職務を行えなくなったりした場合、内閣は一体性を失うため総辞職します。内閣は首相をトップとする合議体であるため、そのトップが不在になれば成り立たないという考え方に基づきます。

ケース3:衆議院議員総選挙の後に初めて国会が召集された時

衆議院議員の総選挙が行われた後、最初に召集される国会(特別国会)では、現内閣は必ず総辞職します。

これは、選挙で示された新しい国民の意思に基づき、改めて国会から信任を得た人物が内閣を組織すべきだという議院内閣制の原則によるものです。たとえ選挙で与党が勝利したとしても、この手続きは形式的に行われます。

このほか、首相が自身の健康問題や支持率の低迷、不祥事の責任などを理由に、自らの意思で辞任し、内閣総辞職に至る「任意的総辞職」のケースも数多くあります。

衆議院解散はどんな時に行われるの?

衆議院の解散が行われるのは、大きく分けて2つのケースが考えられます。

一つは、前述の通り、衆議院で内閣不信任決議が可決された場合です。このとき、内閣が総辞職をせず、不信任決議に対抗する形で解散を選択することがあります。これは憲法69条に基づくもので、「対抗的解散」とも呼ばれます。

もう一つは、内閣が自らの政治判断によって行う解散です。これは憲法7条に定められた天皇の国事行為を根拠とし、内閣の助言と承認によって行われます。

学説上の議論はありますが、実際には内閣、すなわち首相がかなり自由な裁量で解散のタイミングを決められると解釈・運用されています。

支持率が高い時期を狙ったり、重要な政策について国民に信を問う形をとったりと、政権にとって有利な状況を作り出すための戦略的な一手として使われることがほとんどです。

内閣が総辞職したら、その後どうなるの?

内閣が総辞職を決定すると、ただちにその内閣の機能が停止するわけではありません。政治に空白期間が生まれるのを防ぐため、次の内閣総理大臣が任命されるまでの間は、「職務執行内閣」として引き続き職務を行います。

ただし、この期間中は新しい政策の決定などは行わず、日常的な行政事務の維持に専念するのが慣例です。

その後、国会で新しい内閣総理大臣を指名するための選挙(首班指名選挙)が行われます。この選挙は衆議院と参議院の両方で行われ、もし両院で異なる人物が指名された場合は、衆議院の議決が優先されるルールになっています。

国会で指名された人物は、天皇によって正式に内閣総理大臣に任命されます。そして、新首相が各省庁の大臣(国務大臣)を任命して「組閣」を行い、新たな内閣が正式に発足することで、一連の流れは完了します。

衆議院が解散したらどうなる?総選挙への流れ

衆議院の解散が宣言された瞬間、全衆議院議員はその資格を失います。そして、ここから次の衆議院を構成するための総選挙に向けたプロセスがスタートします。

法律では、衆議院が解散された日から40日以内に総選挙を行わなければならないと定められています。解散後、まず臨時閣議が開かれ、選挙の具体的な日程(公示日と投票日)が決定されます。

公示日を迎えると、立候補の受付が始まり、各政党や候補者による選挙運動が本格化します。そして投票日に全国で一斉に投票が行われ、即日開票によって新しい衆議院議員が選出されます。

総選挙が終わると、その日から30日以内に特別国会が召集されます。そして、前述の通り、この特別国会の冒頭で現内閣は総辞職し、新しい内閣を組織するための首班指名選挙が行われることになります。

内閣総辞職と解散の違い|事例とデータで見る

ここからは、内閣総辞職と衆議院解散が、実際の政治の中でどのように使われてきたのかを、政権の戦略や過去の事例、そして統計データといった具体的な視点から掘り下げていきます。

- 総辞職と解散、政権が狙うそれぞれのメリットとは?

- 過去に内閣が総辞職した主な事例とその背景

- 歴史に残る有名な衆議院解散の事例とは?

- 総辞職と解散、戦後日本ではどっちが多い?

- 内閣総辞職と解散の違いとは?(まとめ)

総辞職と解散、政権が狙うそれぞれのメリットとは?

政権を運営する側にとって、総辞職と解散はそれぞれ異なる政治的なメリットを持っています。

解散のメリットとデメリット

解散を選ぶ最大のメリットは、政権基盤を強化できる可能性があることです。例えば、内閣支持率が高い「追い風」の時期や、野党の準備が整っていないタイミングで解散・総選挙に踏み切れば、与党の議席を増やし、より安定した政権運営が可能になります。

また、国論を二分するような重要法案について、選挙を通じて国民の信任を得るという形で、政策推進の正当性を確保する狙いもあります。

一方で、デメリットは選挙に敗北すれば政権を失うという大きなリスクを伴う点です。選挙結果は予測が難しく、政権側の思惑通りに進むとは限りません。

総辞職のメリットとデメリット

総辞職を選ぶメリットは、選挙という国民の審判を経ずに、政権の立て直しを図れる可能性がある点です。

例えば、不祥事や失言で内閣の支持率が急落した場合、首相が交代して内閣を総辞職させることで、国民の批判をかわし、党のイメージを刷新する「ガス抜き」の効果が期待できます。選挙で大敗するリスクを回避し、ダメージを最小限に抑えるための手段とも言えます。

ただし、総辞職は党内の権力争いを激化させたり、かえって政権の不安定さを露呈させたりするデメリットもあります。

過去に内閣が総辞職した主な事例とその背景

日本の政治史では、様々な理由で内閣が総辞職してきました。

例えば、1974年の田中角栄内閣は、金銭問題を巡るスキャンダル(金脈問題)で厳しい批判を浴び、最終的に辞任に追い込まれました。これは、政治とカネの問題が総辞職の直接的な引き金となった象徴的な事例です。

また、2010年の鳩山由紀夫内閣は、沖縄の米軍普天間基地の移設問題で方針が二転三転し、国民や連立与党からの信頼を失ったことが大きな原因となりました。政策の迷走とリーダーシップの欠如が、退陣につながったケースと言えます。

このほか、首相の健康問題を理由とした総辞職も少なくありません。2000年の小渕恵三首相や2020年の安倍晋三首相(第2次)のケースのように、職務の継続が困難になったことで、志半ばで退陣を選択した事例もあります。

歴史に残る有名な衆議院解散の事例とは?

衆議院解散には、その背景や特徴から付けられた通称が数多く存在します。

中でも特に有名なのが、2005年の小泉純一郎内閣による「郵政解散」です。当時、小泉首相が最重要法案と位置づけた郵政民営化法案が参議院で否決されたことを受け、首相は「郵政民営化に賛成か反対か」を国民に問うとして解散に踏み切りました。

選挙では自民党が圧勝し、法案成立への道を切り開いた、まさに国民に信を問う解散の典型例です。

1986年の中曽根康弘内閣による「寝たふり解散」も知られています。当時は衆参同日選挙の可能性が取り沙汰されていましたが、首相は解散を否定し続けていました。しかし、臨時国会を召集したその日に抜き打ちで解散を断行したことから、この名が付きました。

これらの事例から、解散がいかに時の首相の戦略的な判断によって行われるかがうかがえます。

総辞職と解散、戦後日本ではどっちが多い?

戦後の日本政治史を振り返ると、内閣総辞職と衆議院解散はどちらがより多く行われてきたのでしょうか。

データを比較すると、実は「内閣総辞職」の回数が「衆議院解散」の回数をわずかに上回っています。

| 項目 | 回数(1947年~2024年時点の目安) |

| 内閣総辞職 | 約30回 |

| 衆議院解散 | 約28回 |

なぜ、このような結果になるのでしょうか。その理由は、両者の制度的な関係にあります。衆議院が解散され総選挙が行われると、その後の特別国会で内閣は必ず総辞職します。つまり、「解散1回につき、総辞職も1回発生する」のが基本です。

これに加えて、解散を伴わない総辞職のケース、例えば首相の病気や不祥事による任意的総辞職が存在します。この解散とは無関係に発生する総辞職の分だけ、総辞職の総回数が解散の回数を上回ることになるのです。

内閣総辞職と解散の違いとは?(まとめ)

この記事では、内閣総辞職と衆議院解散の違いについて、制度の基本から実際の事例まで多角的に解説しました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 内閣総辞職は行政府のトップである内閣が全員で辞めること

- 衆議院解散は立法府である衆議院の議員が全員失職すること

- 総辞職後は国会が新首相を指名し新内閣が発足する

- 解散後は国民が総選挙で新しい衆議院議員を選ぶ

- 実質的な決定権はどちらも内閣総理大臣が持つ

- 総辞職は憲法上の義務として発生する場合がある

- 解散は首相の戦略的な判断(伝家の宝刀)で行われることが多い

- 不信任案可決時は総辞職か解散かを選択する必要がある

- 総辞職のメリットは選挙を避け政権を立て直せる可能性があること

- 解散のメリットは選挙に勝てば政権基盤を強化できること

- 総辞職の事例には不祥事や政策の失敗、健康問題などがある

- 解散の事例には国民に信を問う「郵政解散」などがある

- 戦後のデータでは総辞職の回数が解散の回数をわずかに上回る

- 理由は解散後には必ず総辞職が伴うからである

- さらに解散を伴わない総辞職も存在するためである