突然、知らない番号から「内閣支持率調査にご協力ください」という電話がかかってきて、戸惑った経験はありませんか。この電話が本物なのか、それとも怪しい業者なのか、不安に感じることでしょう。

実際に、電話がかかってくる確率や、公表されている電話調査の回答率について疑問を持つ方も少なくありません。また、GS調査センターからの不在着信に折り返しは必要なのか、そもそもアンケート調査に回答する義務はあるのか、と悩むこともあるはずです。

もし電話を無視したり、途中で切るとどうなるのかも気になるところです。この記事では、そうした疑問や不安を一つひとつ解消していきます。

- 怪しい内閣支持率調査の電話の正体と仕組み

- 電話への具体的な対処法と詐G詐欺を見分けるポイント

- 調査に回答する義務の有無と社会的な意義

- 安心して電話を無視、または協力するための判断基準

内閣支持率調査の電話が怪しい?その正体と仕組み

- 電話が0800から。その正体とは?

- 内閣支持率調査の電話、あなたに当たる確率は?

- GS調査センターの電話調査とは?回答率で見る信頼性

- 民間と政府・報道機関の世論調査の違い

- GS調査センターの調査に回答する法的な義務はある?

電話が0800から。その正体とは?

「0800」から始まる番号からの内閣支持率調査の電話は、多くの場合、民間の調査会社が発信元です。この番号はフリーダイヤルであり、着信者が通話料を負担することなく回答できるため、調査で広く利用されています。

代表的な発信元の一つに、株式会社グリーン・シップが運営する「GS調査センター」が挙げられます。彼らが行う調査は、国や行政機関による公式のものではなく、民間企業が独自に行う「自主調査」に分類されます。

電話の内容は自動音声ガイダンスが主流で、プッシュボタンを使って性別や年齢、郵便番号などを入力する形式が一般的です。

内閣支持率調査の電話、あなたに当たる確率は?

あなたの電話番号に調査の電話がかかってくるのは、個人情報が漏洩したからではありません。これは「RDD(Random Digit Dialing)方式」という、コンピューターで無作為に電話番号を生成して発信する仕組みによるものです。電話帳に載っていない番号も対象となるため、誰もが等しく選ばれる可能性があります。

このRDD方式は、NHKや大手新聞社などの報道機関でも採用されており、公平性を保つための標準的な手法です。実際にあなたに電話がかかる確率は非常に低く、調査機関によっては「数万分の一」とも言われています。したがって、電話がかかってきたのは全くの偶然ということになります。

GS調査センターの電話調査とは?回答率で見る信頼性

GS調査センターは、特にスマートフォンへの調査に力を入れている民間調査機関です。自動音声やSMS(ショートメッセージ)を利用し、従来の固定電話調査では捉えにくかった現役世代や若年層の意見を収集しています。

調査の信頼性を測る一つの指標に「回答率」があります。GS調査センターの回答率は調査内容によって変動しますが、一般的に5%から20%程度と推測されます。

近年のスマートフォン調査では、警戒心から応答しない人も多く、回答率が10%を下回ることも少なくありません。回答率が低いと結果に偏り(バイアス)が生じる可能性も指摘されますが、調査機関は集計データに性別・年代・地域別の補正をかけることで、統計的な信頼性を担保する工夫をしています。

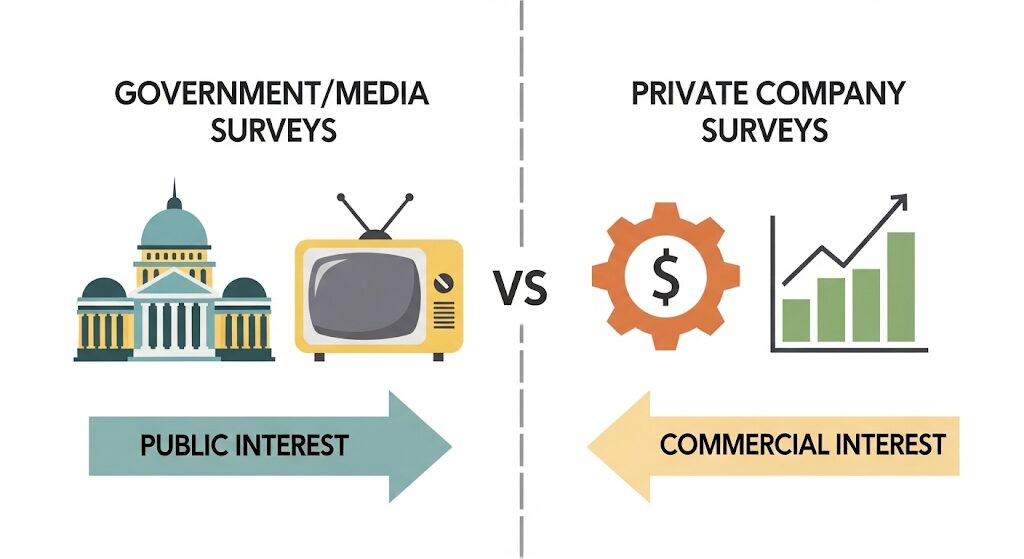

民間と政府・報道機関の世論調査の違い

内閣支持率調査などの電話調査は、実施する主体によって性質が異なります。その違いを理解しておくことが、電話の信頼性を判断する上で役立ちます。

| 調査主体 | 特徴 | 注意点 |

| 政府・大手報道機関 | RDD方式を採用し、調査主体や目的を明確に名乗る。公式サイトなどで使用する電話番号を公表していることが多い。 | 公式サイトで公表されている以外の番号からの電話には注意が必要。 |

| 民間調査会社(GS調査センター等) | 独自の「自主調査」として実施。マーケティングやデータ蓄積が目的の場合もある。 | 必ずしも公的な世論として報道されるわけではない。個人情報の取り扱いについて慎重な判断が求められる。 |

このように、大手報道機関などの調査は透明性が高い一方、民間の自主調査の場合は、その目的やデータの利用方法が多岐にわたる点を念頭に置く必要があります。

GS調査センターの調査に回答する法的な義務はある?

GS調査センターをはじめ、民間の調査会社や報道機関が行う世論調査への回答は、完全に任意です。したがって、回答する法的な義務は一切ありません。

法律で回答が義務付けられているのは、「国勢調査」のような国が実施する特定の「基幹統計調査」に限られます。これらは統計法に基づいており、正当な理由なく回答を拒否すると罰則が科される場合があります。

しかし、一般的な電話世論調査にこのような強制力はなく、協力するかどうかは個人の自由な判断に委ねられています。「ご協力ください」という依頼は、あくまで任意参加を前提としたお願いです。

内閣支持率調査の電話が怪しい?正しい対処法

- 内閣支持率調査の電話、無視や即切りで損はない?

- GS調査センターからの不在着信に折り返しは必要か

- 本物?詐欺?怪しい電話世論調査を見分ける方法

- 電話世論調査を無視せず、あえて回答する意義とは

- 内閣支持率調査の電話が怪しい時の対処(まとめ)

内閣支持率調査の電話、無視や即切りで損はない?

結論から言うと、内閣支持率調査の電話を無視したり、途中で切ったりしても、あなたに何らかの不利益(損)が生じることはありません。前述の通り、回答は任意であり、協力しなかったことに対するペナルティは存在しないからです。

特に、相手が身元を明かさなかったり、質問内容に不審な点を感じたりした場合は、即座に電話を切ることが最も安全な対処法となります。

正規の調査であれば、回答者が不快に感じた際に通話を終了させるのは当然の権利です。ただし、調査期間中に同じ番号から再度着信がある可能性はありますが、不要であれば着信拒否設定をすることも有効な手段です。

GS調査センターからの不在着信に折り返しは必要か

GS調査センターの番号から不在着信があった場合、基本的に折り返し電話をする必要は全くありません。これらの電話は、不特定多数の番号に一斉発信されている調査協力の依頼であり、あなた個人に向けられた緊急の連絡ではないからです。

もし不在着信が気になった場合は、折り返す前にまず電話番号をインターネットで検索してみることをお勧めします。

多くの場合、調査会社やセールスの電話であることが分かり、不要な連絡であると判断できます。特に「+」から始まる国際電話番号や見慣れない番号への折り返しは、詐欺被害につながる危険性があるため、絶対に避けるべきです。

本物?詐欺?怪しい電話世論調査を見分ける方法

本物の世論調査と、それを装った詐欺電話を見分けるには、いくつかのポイントがあります。

発信者と電話番号を確認する

本物の調査は、NHKや○○新聞社といった調査主体を明確に名乗ります。また、発信番号はフリーダイヤル(0120、0800)や固定電話番号が使われることが多く、非通知や携帯電話番号(070/080/090)でかけてくることは稀です。

質問内容に注意する

正規の調査では、支持政党や政策への意見、性別や年代といった個人を特定しない範囲の質問が中心です。一方で、氏名、詳細な住所、家族構成、預貯金額や銀行口座、暗証番号といった個人情報や資産状況をしつこく聞き出そうとする場合は、詐欺の可能性が極めて高いと考えられます。

金銭や個人情報を要求されたら即切断

「謝礼として商品券を送るので住所を教えてください」「今後の案内のため」など、いかなる理由であっても、安易に個人情報を伝えてはいけません。金銭的なメリットを提示して情報を引き出そうとする手口は、詐欺の典型です。少しでも怪しいと感じたら、ためらわずに電話を切りましょう。

電話世論調査を無視せず、あえて回答する意義とは

これまでは怪しい電話への対処法を中心に解説してきましたが、一方で、正規の世論調査に協力することには社会的な意義もあります。世論調査は、選挙だけでは測れない国民の多様な意見を可視化し、政治や社会に届けるための重要な手段だからです。

あなたの回答は、数多くの意見の一つとして統計的に処理され、「社会の縮図」を形成するデータの一部となります。

もし、特定の意見を持つ人ばかりが調査に回答すると、世論が実態とはかけ離れた形で示されてしまう恐れがあります。多様な立場の人々が協力することで、調査結果の信頼性が高まり、よりバランスの取れた民意として政策決定の参考にされるのです。

調査への協力は義務ではありませんが、社会を構成する一員として意見を表明する貴重な機会と捉えることもできます。

内閣支持率調査の電話が怪しい時の対処(まとめ)

内閣支持率調査を名乗る電話について解説しました。最後に、この記事の要点を箇条書きでまとめます。

- 0800からの調査電話の多くは民間調査会社の自主調査

- 発信元の多くは株式会社グリーン・シップ(GS調査センター)

- 電話がかかってくるのはRDD方式による偶然

- 個人情報が漏洩したわけではない

- 実際に当たる確率は数万分の一と極めて低い

- GS調査センターの回答率は5%から20%程度

- 民間調査と政府・報道機関の調査は目的や透明性が異なる

- 世論調査への回答に法的な義務や罰則はない

- 国勢調査など一部の公的統計調査は回答義務がある

- 電話を無視したり途中で切ったりしても不利益はない

- 不審な電話は即座に切ることが最も安全な対処法

- 不在着信に折り返す必要は基本的にない

- 怪しい電話は氏名や住所、資産状況など詳細な個人情報を聞く

- 金銭の話が出たら詐欺を疑う

- 正規の調査に協力することは民意を社会に反映させる意義がある