「国家公務員として働く上で、ノンキャリアでどこまで出世できるのかと、多くの方が抱く疑問ではないでしょうか。

特に、最難関とされる財務省や人気官庁である経済産業省の出世事情は気になるところです。また、ノンキャリアからキャリアへの道はあるのか、もし官僚の出世レースから外れた場合はどうなるのか、といったキャリアパス全体に関する不安や期待もあることでしょう。

この記事では、ノンキャリアの出世の限界から省庁別の実態、キャリアプランの描き方まで、あなたの疑問に網羅的にお答えします。

- ノンキャリアの出世の限界と到達可能な役職

- 出世競争を勝ち抜くために必要なスキルや戦略

- 財務省や経済産業省など主要省庁でのキャリアパスの実態

- 出世コースから外れた後のキャリア設計や定年後の働き方

【国家公務員】ノンキャリアの出世コースの現実と可能性

- キャリアとは違う?ノンキャリアの定義と役割

- ノンキャリアの年収は?役職ごとの待遇を解説

- ノンキャリアで、どこまで出世できるのか?

- ノンキャリアが出世競争を勝ち抜くための必須スキルとは

キャリアとは違う?ノンキャリアの定義と役割

国家公務員の「キャリア」と「ノンキャリア」は、採用試験の段階で区別されるのが一般的です。これらは法律で定められた正式な区分ではなく俗称ですが、その後のキャリアパスに大きな違いが生まれます。

キャリアは、主に「国家公務員採用総合職試験」という非常に難易度の高い試験の合格者を指します。将来の幹部候補として採用され、政策の企画立案といった国家運営の中枢を担う役割が期待されています。

一方、ノンキャリアは「国家公務員一般職試験」などの合格者が該当します。キャリアとは異なり、主に定型的な事務や法令の執行といった現場業務を担うことが多く、行政サービスの最前線を支える専門家としての役割を果たします。

このように、採用ルートの違いが、その後の役割や昇進の道筋を大きく方向付けているのです。

ノンキャリアの年収は?役職ごとの待遇を解説

ノンキャリアの年収は、役職が上がるにつれて増加し、課長級まで昇進すれば1,000万円を超えることもあります。しかし、キャリアと比較すると、昇進のスピードや到達できる役職に上限があるため、生涯にわたる収入には差が生じるのが実情です。

例えば、本省の課長クラスに到達した場合、年収は約1,000万円から1,200万円が一つの目安となります。一方で、多くのノンキャリア職員がキャリアを終える係長から課長補佐クラスでは、年収800万円程度が一般的です。

キャリア官僚は30代で課長級になることも珍しくなく、その後も局長、事務次官へと昇進すれば年収は2,000万円を超えていきます。ノンキャリアの昇進は緩やかですが、安定した収入基盤を築きやすいという側面も持ち合わせています。

| 項目 | キャリア(総合職) | ノンキャリア(一般職) |

| 主な役割 | 政策の企画立案 | 現場業務の執行 |

| 昇進スピード | 早い | 遅い |

| 到達可能役職(本省) | 事務次官・局長 | 課長補佐(課長は例外的) |

| 年収の目安(課長級) | 1,200万円~ | 1,000万円~1,200万円 |

| 年収の目安(最高位) | 2,500万円以上 | 1,200万円程度 |

ノンキャリアで、どこまで出世できるのか?

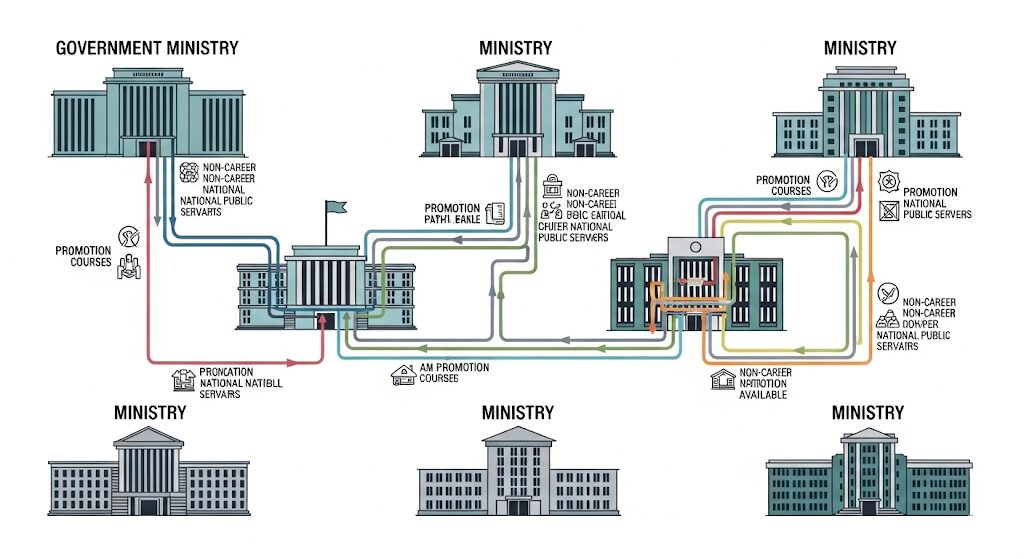

ノンキャリアの国家公務員がどこまで出世できるかという問いに対しては、勤務地が本省か出先機関かによって答えが大きく異なります。一般的に、本省(霞が関)での出世の頂点は「課長」とされていますが、これはごく一部の優秀な職員に限られます。

実際には、本省勤務のノンキャリアの多くは「課長補佐」や「室長」でキャリアを終えることになります。人事院のデータによれば、本省の課長級以上の幹部ポストに占めるノンキャリアの割合は10%未満とされており、その門がいかに狭いかが分かります。

一方で、地方の支分部局などの出先機関では、本省よりも昇進の可能性が広がります。出先機関においては、「課長」や「次長」といったポストに就くノンキャリア職員は数多く存在します。ただし、出先機関のトップである局長クラスまで昇進できるのは、キャリアと同様に極めて限定的です。

ノンキャリアが出世競争を勝ち抜くための必須スキルとは

ノンキャリアが出世競争を勝ち抜くためには、キャリアとは異なる強みを発揮することが求められます。その鍵となるのが、現場で培った圧倒的な「専門性」と、複雑な利害関係をまとめる高度な「調整能力」です。

現場を熟知した専門性

ノンキャリアは特定の分野で長期間にわたり実務経験を積むことが多いため、その分野の「生き字引」のような存在になることが可能です。法改正への対応や複雑な事案処理など、現場の知識がなければ解決できない問題でリーダーシップを発揮できれば、高い評価につながります。

円滑な人間関係を築く調整能力

他部署や地方自治体、関係団体との折衝を円滑に進める調整能力も不可欠です。政策を現場で執行する役割を担うノンキャリアにとって、関係者との信頼関係を構築し、物事を前に進める力は、実績として明確に評価されるスキルとなります。

これらのスキルに加えて、目の前の課題から逃げずに挑戦する問題解決力や、日頃からの誠実な勤務態度が、周囲の信頼を勝ち取り、昇進への道を切り拓く土台となるでしょう。

【国家公務員】ノンキャリアの出世コース|省庁・状況別で見る

- 最難関の財務省でノンキャリアはどこまで昇進可能か

- 経済産業省におけるノンキャリアのキャリア形成モデル

- なぜ?ノンキャリアが官僚の出世レースから外れる時

- 出世コースから外れた後の、賢いセカンドキャリア術

- ノンキャリアの定年と退職後の生活設計

- 【国家公務員】ノンキャリアの出世コース|限界と省庁別の実態(まとめ)

最難関の財務省でノンキャリアはどこまで昇進可能か

「官庁の中の官庁」と称される財務省では、ノンキャリアの出世は他省庁と比べても特に厳しい道のりです。キャリア官僚が組織の中枢を固める構造が強固であり、ノンキャリアが到達できるポストには明確な上限が存在します。

財務省におけるノンキャリアの昇進の現実的な到達点は「室長級」と考えられています。平成29年のデータでは、本省・国税庁の室長級ポストの半数以上(57.1%)をノンキャリアが占めており、現場のスペシャリストとして重要な役割を担っていることがうかがえます。

しかし、その一つ上の「課長級」となると、その割合は10.5%まで激減します。ノンキャリアが課長級に昇進するには30年以上の長い年月を要し、選抜されたごく一部の職員に限られます。事務次官や局長といった上級幹部ポストへの道は、現状ではほぼ閉ざされていると言ってよいでしょう。

| ポスト | ノンキャリアの割合(平成29年時点) |

| 室長級 | 57.1% (175人中100人) |

| 課長級 | 10.5% (86人中9人) |

(出典元:Money Magazine)

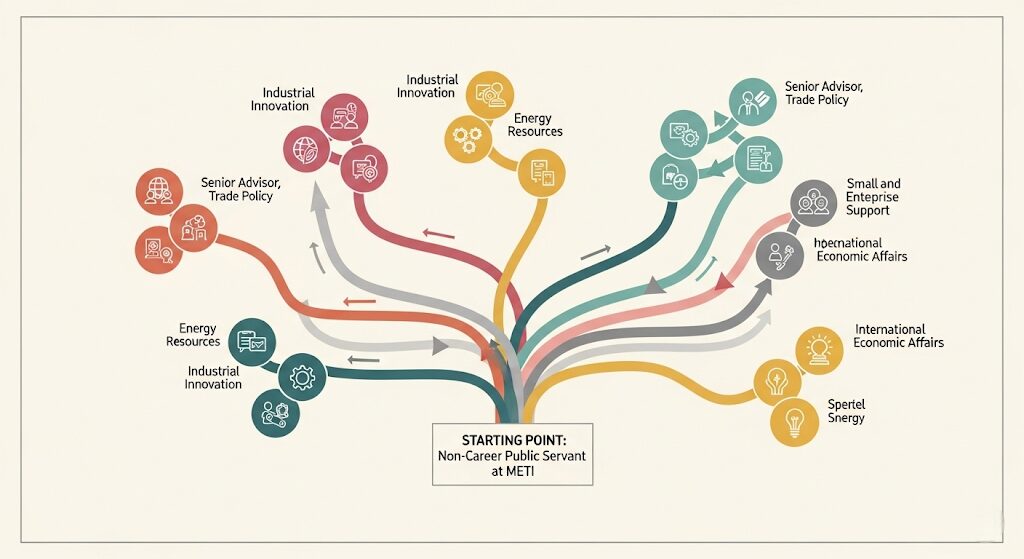

経済産業省におけるノンキャリアのキャリア形成モデル

多様な産業政策を担う経済産業省では、ノンキャリア職員であっても専門性を武器にキャリアを形成していくモデルが存在します。財務省ほど厳格な前例踏襲型ではなく、近年は実績や能力を重視する人事評価へのシフトが見られます。

ノンキャリア職員は、入省後、本省や地方の経済産業局で実務経験を積むことからキャリアが始まります。そこで業務改善や課題解決で成果を挙げることで評価を高め、本省の課長補佐へとステップアップしていくのが一つの典型的なパターンです。

経済産業省では、ノンキャリアであっても課長級への昇進は十分に可能です。そのためには、担当分野の高度な専門知識はもちろん、省内外の関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進するリーダーシップが求められます。

また、民間企業からの出向者や専門家の中途採用も多く、多様な人材と協働する柔軟性もキャリアアップの鍵となります。

なぜ?ノンキャリアが官僚の出世レースから外れる時

ノンキャリア職員の多くが、キャリアの途中で昇進が停滞し、いわゆる「出世レース」から外れてしまうのには、いくつかの複合的な理由があります。これは個人の能力だけの問題ではなく、組織の構造的な課題が大きく影響しています。

最大の理由は、採用段階からキャリアとノンキャリアで昇進ルートが明確に分けられている点にあります。キャリアは将来の幹部候補として採用時から別枠で管理され、早い段階で重要なポストを経験します。

一方、ノンキャリアの昇進は主に人事評価や勤務実績などによる選考を経て決定されており、ポストの数も限られているため、どこかの段階で頭打ちになりやすい構造です。

また、長く同じ部署にいることで新しい挑戦への意欲が低下してしまう「キャリアプラトー(昇進停滞)現象」に陥る場合もあります。

上司との人間関係や人事評価のタイミングといった「運」の要素も無視できません。これらの要因が絡み合い、多くのノンキャリア職員が出世コースから外れていくのが実情です。

出世コースから外れた後の、賢いセカンドキャリア術

出世コースから外れることは、キャリアの終わりを意味するわけではありません。むしろ、昇進のプレッシャーから解放され、自分らしい働き方を見つける新たなスタート地点と捉えることができます。

最も賢明な選択肢の一つは、これまで培ってきた専門性をさらに磨き、組織内で「唯一無二の存在」を目指すことです。例えば、特定の法制度や業務手順に誰よりも詳しいスペシャリストとして、若手職員の指導役や相談役を担うことで、管理職とは異なる形で組織に貢献し、やりがいを見出すことができます。

また、視野を組織の外に向けることも大切です。定年まで待つのではなく、専門性を活かしてより良い条件の民間企業へ転職する道もあります。重要なのは、感情的になってキャリアを投げ出すのではなく、冷静に自身の強みを分析し、これからの働き方を戦略的に設計することです。

ノンキャリアの定年と退職後の生活設計

国家公務員の定年は、2023年度から段階的に引き上げが始まり、2031年度には65歳定年制へと移行します。この制度変更は、ノンキャリア職員のキャリアの終着点と退職後の生活設計に大きな影響を与えます。

最大のポイントは、60歳に到達した後の給与です。60歳以降の給与は、それまでの約7割の水準に減額されます。また、管理職は原則として60歳で役職を離れる「役職定年制」も導入されます。

一方で、メリットもあります。定年が延長されることで厚生年金の加入期間が長くなり、将来受け取る年金額が増加します。退職金についても、給与が7割に減額される期間の影響を受けないような特例措置が設けられており、勤続年数が増える分、退職金額は増加する見込みです。

この制度変更により、65歳まで安定した身分で働き続けることが可能になりますが、収入が減少する期間があるため、住宅ローンや子どもの教育費など、長期的な資金計画の見直しが不可欠となります。

【国家公務員】ノンキャリアの出世コース|限界と省庁別の実態(まとめ)

この記事のポイントをまとめます。

- ノンキャリアの出世は本省では課長補佐、出先機関では課長が現実的な上限

- 課長級まで昇進すれば年収1,000万円超も可能だがキャリアとの差は大きい

- 出世には現場で培った専門性と他部署をまとめる調整能力が不可欠

- 財務省では室長級が到達点で課長級はごく僅か

- 経済産業省では専門性を活かせば課長級への昇進も可能

- 出世レースから外れるのは採用ルートの違いなど構造的な要因が大きい

- コースから外れても専門家として組織に貢献する道がある

- 昇進停滞後は転職や副業など組織外に活路を見出す選択肢も有効

- 定年は段階的に65歳へ延長される

- 60歳以降は給与が7割水準に減額される点に注意が必要

- 定年延長により退職金や将来の年金額は増加する傾向にある

- ノンキャリアのキャリアパスは多様化しており出世だけが全てではない

- 自身の強みを理解し長期的な視点でキャリアを設計することが大切