「2025年の地方公務員のボーナスは何ヶ月分になるのだろうか」「いつ、いくら支給されるのか具体的に知りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。地方公務員のボーナスは、私たちの生活設計にも関わる重要な情報です。

この記事では、2025年の地方公務員のボーナス支給月数の予測から、夏冬の割合や支給額が決まる基準日の仕組みまで、詳しく解説します。また、地方公務員の1年目でもらえるボーナス額や、将来的なボーナス廃止の噂についても、最新の情報に基づき分かりやすく説明していきます。

この記事を読むことで、地方公務員のボーナスに関するあなたの疑問が解消され、より深い理解を得られるはずです。

- 2025年の地方公務員のボーナスが何ヶ月分になるか

- ボーナスがいつ、どのように計算されて支給されるかの仕組み

- 1年目や職級別の具体的なボーナス額の目安

- ボーナス制度の将来性や自治体による違い

【2025年】地方公務員のボーナスは何ヶ月分?基本を解説

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

- 【2025年予測】地方公務員のボーナスは何ヶ月分支給される?

- 2025年の地方公務員ボーナス、夏と冬の支給日はいつ?

- なぜ?公務員ボーナスは人事院勧告で決まる仕組み

- ボーナス額の明暗を分ける「基準日」とは?算定方法を解説

- ボーナスの内訳と夏冬の支給割合はどう決まる?

- 結局どっちが多い?地方公務員の夏と冬のボーナス支給実績

【2025年】地方公務員のボーナスは何ヶ月分支給される?

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

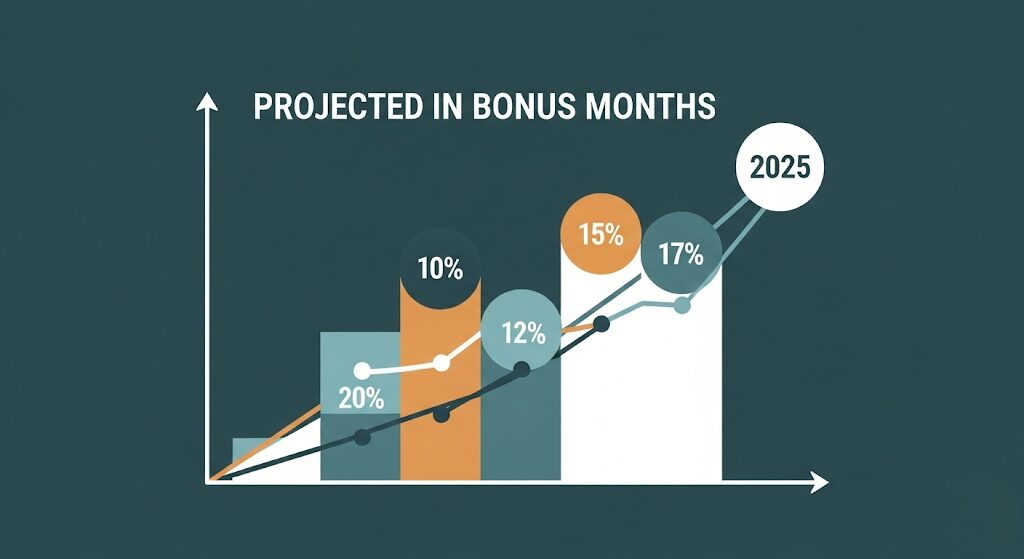

2025年の地方公務員のボーナスは、年間で合計4.60ヶ月分になる見込みです。これは、国家公務員の給与水準を定める人事院勧告の結果を基にした予測であり、多くの地方自治体がこの基準に準拠するためです。

具体的には、2024年の人事院勧告で国家公務員のボーナスを年間0.1ヶ月分引き上げることが示されました。この勧告を受けて、多くの自治体でも同様の引き上げが行われると考えられます。

もちろん、全ての自治体が一律ではありません。財政状況が厳しい一部の自治体では、国や他の自治体とは異なる支給月数が設定される場合もあります。しかし、総務省の調査によれば、全国の地方公務員の8割以上が国家公務員と同じ支給月数を採用しているのが実情です。

2025年の地方公務員のボーナスは、夏と冬それぞれ2.30ヶ月分ずつ、合計で4.60ヶ月分というのが基本的な予測値になります。

2025年の地方公務員ボーナス、夏と冬の支給日はいつ?

地方公務員のボーナスが支給される日付は、法律や各自治体の条例によって明確に定められています。多くの自治体では国家公務員の支給日に準じているため、全国的にほぼ同じスケジュールで支給が行われます。

2025年の具体的な支給予定日は以下の通りです。

- 夏のボーナス:2025年6月30日(月)

- 冬のボーナス:2025年12月10日(水)

これらの日付が土曜日や日曜、祝日にあたる場合は、直前の平日に前倒しで支給されるのが通例です。2025年に関しては、夏・冬ともに平日のため、上記の日付通りに支給される見込みです。

民間企業では会社ごとに支給日が異なりますが、公務員の場合はこのように支給日が固定されているため、家計の計画が立てやすいという利点があります。

ボーナスが人事院勧告で決まる仕組み

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

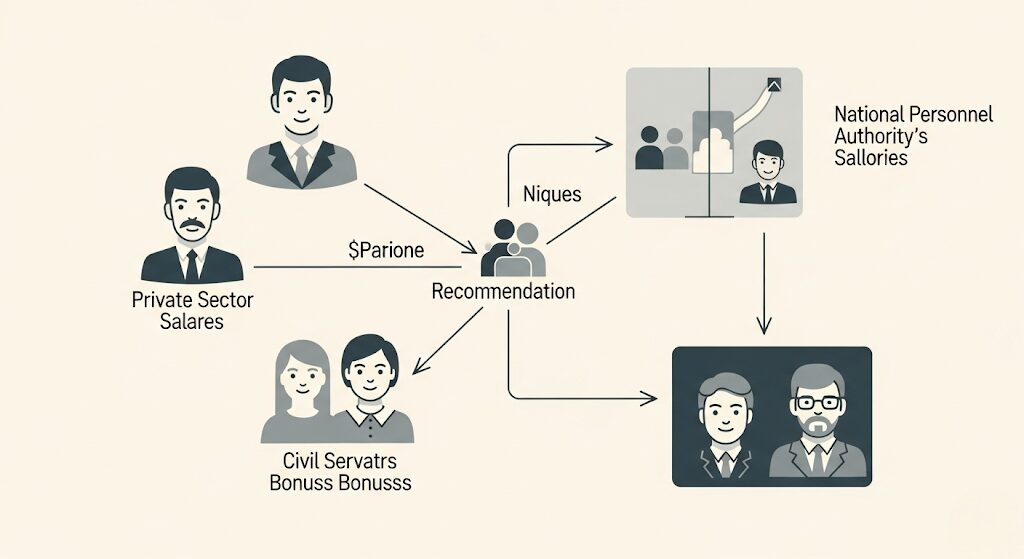

公務員のボーナス月数がどのように決まるのか、その仕組みの鍵を握るのが「人事院勧告」です。これは、国家公務員の給与が民間企業の給与水準と大きくかけ離れないようにするための制度です。

人事院は毎年、従業員50人以上の民間企業を対象に給与や賞与の実態調査を行います。そして、その調査結果と国家公務員の給与水準を比較し、較差があればそれを埋めるための勧告を国会と内閣に対して行います。これが人事院勧告です。

2024年の調査では、民間の年間ボーナスが国家公務員を0.1ヶ月分上回っていたため、公務員のボーナスを0.1ヶ月分引き上げるよう勧告されました。

地方公務員の給与やボーナスも、この人事院勧告を参考に各自治体が条例で決定します。人材確保や全国的な労働条件の均衡を図る観点から、ほとんどの自治体が国家公務員の基準に準拠しているのです。このように、公務員のボーナスは民間の動向を反映する形で決められています。

ボーナス額の明暗を分ける「基準日」とは?算定方法を解説

ボーナスを満額受け取れるかどうかを左右する重要な日が「基準日」です。これは、ボーナスの支給対象者や計算の基礎となる在籍期間を確定させるための日付を指します。

地方公務員の基準日は、以下のように定められています。

- 夏のボーナス:6月1日

- 冬のボーナス:12月1日

原則として、この基準日に在籍している職員がボーナスの支給対象となります。例えば、夏のボーナスを受け取るには6月1日時点でその自治体の職員でなければなりません。基準日より前に退職してしまうと、たとえ査定期間中に勤務していてもボーナスは支給されないのが一般的です。

また、基準日までの在籍期間も支給額に影響します。特に新規採用者の場合、夏のボーナス算定のための在籍期間が短いため、支給額が満額にならない仕組みになっています。この基準日の存在が、ボーナス支給の公平性を保つための重要な役割を果たしています。

ボーナスの内訳と夏冬の支給割合はどう決まる?

地方公務員のボーナスは、実は「期末手当」と「勤勉手当」という2つの手当で構成されています。それぞれの性質と計算方法には違いがあります。

期末手当

期末手当は、職員の生活費を補助する目的で支給されるもので、在籍期間に応じて一律の割合で計算されます。いわば、安定的な生活を支えるための手当です。

勤勉手当

一方、勤勉手当は、職員一人ひとりの勤務成績に応じて支給額が変わる部分です。日々の業務に対する評価が反映されるため、職員の頑張りに報いるという意味合いがあります。

夏冬の支給割合

年間の総支給月数(例:4.60ヶ月分)を、夏と冬にどのように配分するかは、人事院勧告に基づき決定されます。2025年の見通しでは、夏と冬にそれぞれ2.30ヶ月分ずつ均等に配分される計画です。

この内訳は、期末手当が年間2.50ヶ月分、勤勉手当が年間2.10ヶ月分となり、それを夏と冬で半分ずつ支給する形になります。ボーナスは生活保障と成績評価という2つの側面から成り立っているのです。

結局どっちが多い?地方公務員の夏と冬のボーナス支給実績

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

「夏のボーナスと冬のボーナス、結局どちらが多くもらえるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。近年の実績データを見ると、多くの場合で「冬のボーナスの方が夏のボーナスよりわずかに多い」という傾向がありました。

これは、年間の支給月数を夏と冬に配分する際に、冬の比重をやや重く設定する年が多かったためです。例えば、年間4.50ヶ月分の場合、「夏2.20ヶ月分+冬2.30ヶ月分」といった配分が行われることがありました。

しかし、2025年のボーナスに関しては、前述の通り、人事院勧告で夏と冬の支給月数がそれぞれ0.05ヶ月分ずつ引き上げられ、夏2.30ヶ月分、冬2.30ヶ月分と均等になる見込みです。

2025年については夏と冬の支給月数に差はないと予測されます。ただし、これはあくまで現時点での予測であり、最終的な決定は今後の経済情勢や人事院の最終勧告によって変動する可能性も念頭に置いておく必要があります。

【2025年】地方公務員のボーナスは何ヶ月分?ケース別の目安

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

- 地方公務員1年目のボーナスはいくら?満額もらえない理由

- 職級別モデルケースで見るボーナスの目安

- 自治体による差はある?国家公務員基準との違い

- 地方公務員のボーナスが「廃止される」という噂は本当か?

- 総括:地方公務員ボーナス何ヶ月分2025年のポイント

地方公務員1年目のボーナスはいくら?満額もらえない理由

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

地方公務員として働き始める1年目の方が受け取るボーナスは、残念ながら満額にはなりません。特に、最初の夏(6月)のボーナスは、支給額が大幅に少なくなります。

その理由は、ボーナス額の算定に用いられる「基準日」と「在籍期間」の関係にあります。夏のボーナスの基準日は6月1日ですが、算定の対象となる期間は前年の12月からその年の5月までの6ヶ月間です。4月に採用された新規職員の場合、この算定期間のうち在籍しているのは4月と5月の2ヶ月間しかありません。

このため、在籍期間に応じて支給額が調整され、満額の30%程度の支給となるのが一般的です。

一方、冬のボーナス(基準日12月1日)については、算定期間(6月〜11月)の全てに在籍していることになるため、原則として満額が支給されます。

例えば、東京都の大卒初任給を基にしたモデルケースでは、1年目のボーナスは夏が約16万円、冬が約53万円となり、年間で合計70万円弱が一つの目安となります。

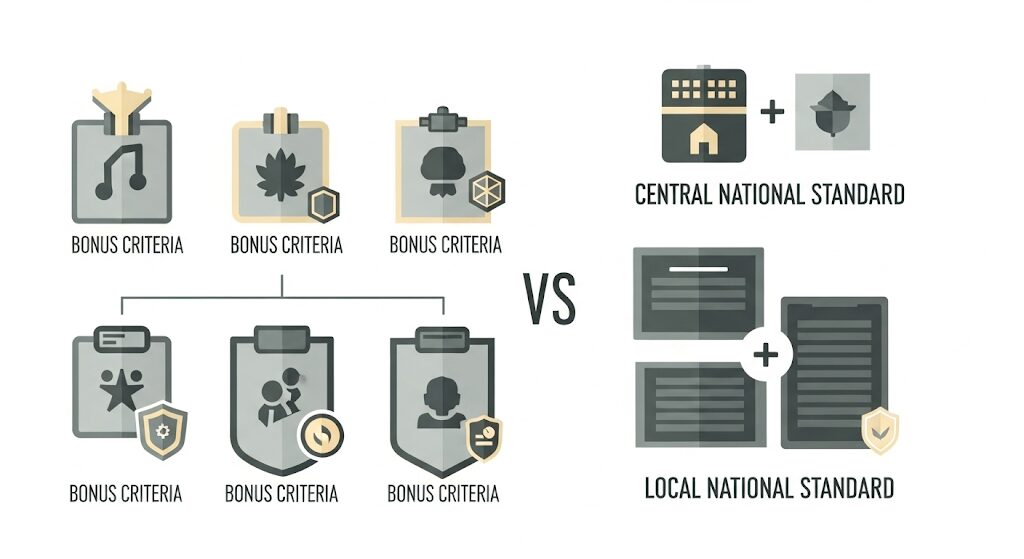

自治体による差はある?国家公務員基準との違い

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

地方公務員のボーナスは、多くの自治体で国家公務員の基準に準拠していますが、全ての自治体が全く同じというわけではありません。一部の自治体では、独自の財政状況などを理由に異なる支給月数を設定している場合があります。

国家公務員基準に準拠する自治体

総務省の調査によれば、都道府県の大多数、政令指定都市の大多数が国家公務員と同一の支給月数を採用しています。東京都や横浜市、大阪市といった主要な自治体も、国の基準に合わせるのが通例です。

独自の支給月数を設定する自治体

一方で、財政状況が特に厳しい自治体では、国よりも低い支給月数を設定しているケースが見られます。例えば、過去には財政再建団体である北海道夕張市が国よりも大幅に低い支給月数を設定していた例があります。

しかし、このようなケースは全国的に見ると少数派であり、全体のごく一部に留まります。ほとんどの地方公務員は国家公務員とほぼ同水準のボーナスを受け取れると考えてよいでしょう。

ただし、ご自身の勤務する、あるいは目指している自治体の具体的な条例を確認することが、最も確実な方法となります。

地方公務員のボーナスが「廃止される」という噂は本当か?

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

「将来的に公務員のボーナスは廃止されるのではないか」という噂を耳にすることがありますが、現時点でボーナス制度(期末・勤勉手当)が完全に廃止される可能性は極めて低いと考えられます。

確かに、厳しい財政状況や民間企業との待遇差を理由に、公務員の人件費、特にボーナスに対する見直しを求める声は存在します。しかし、ボーナスは職員の生活を支え、仕事への意欲を維持するための重要な要素です。

もしボーナスを完全に廃止すれば、職員のモチベーションが著しく低下し、優秀な人材が公務員の職から離れてしまう恐れがあります。これは、結果として行政サービスの質の低下につながりかねません。

そのため、専門家の間でも「完全な廃止は非現実的」との見方が大勢です。

ただし、制度の見直しが全くないわけではありません。今後は、より個人の成果や実績を反映させるために勤勉手当の比重を高めたり、報酬体系全体を見直したりする動きが進む可能性はあります。完全な廃止ではなく、「制度の改善」という方向で議論が進んでいくでしょう。

【2025年】地方公務員のボーナスは何ヶ月分?ポイントを整理

記事のポイントをまとめます。

- 2025年の地方公務員ボーナスは年間合計4.60ヶ月分と予測される

- 内訳は夏2.30ヶ月分、冬2.30ヶ月分で均等配分となる見込み

- この月数は民間企業の給与水準を反映した人事院勧告に基づく

- 8割以上の地方自治体が国家公務員の基準に準拠する

- 支給日は夏が6月30日(月)、冬が12月10日(水)の予定

- 支給日が休日の場合は直前の平日に前倒しされる

- ボーナス支給の可否は基準日(夏:6月1日、冬:12月1日)の在籍で決まる

- ボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」で構成される

- 期末手当は生活保障、勤勉手当は成績評価の性質を持つ

- 1年目の夏のボーナスは在籍期間が短いため満額の30%程度になる

- 1年目の冬からは満額支給されるのが一般的

- 年齢や職級が上がるにつれてボーナス額も増加する傾向にある

- 一部の財政難の自治体では国より低い支給月数の場合がある

- ボーナス制度の完全な廃止は非現実的だが制度見直しの可能性はある

- 個人の成果をより反映する形への改善が進むことが予想される