「なぜ、安倍元総理は成蹊大学に進学したのだろう?」多くの人が一度は抱くこの疑問。歴代総理大臣には東京大学出身者が多い中、成蹊大学出身の総理大臣は安倍晋三氏ただ一人です。

そのため、安倍晋三氏の大学の偏差値や、他にも成蹊大学の出身者で有名な人は誰なのかといった点に関心が集まっています。しかし、最も大きな関心事は、やはり安倍晋三が成蹊大学へ進んだのはなぜか、という進路選択の背景にあるのではないでしょうか。

この記事では、安倍氏の個人的な経緯から、大学や一族の歴史的背景まで、複数の視点から情報を整理し、「なぜ」という疑問に深くお答えします。

- 安倍氏が成蹊大学を選んだ直接的な理由と家庭環境

- 進学当時の成蹊大学の社会的評価と偏差値レベル

- 大学の設立背景にある三菱財閥との知られざる関係

- 大学時代の経験が安倍氏の人間形成に与えた影響

安倍晋三は成蹊大学へなぜ進学?その理由を徹底解説

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

- 安倍晋三はなぜ成蹊大学へ?エスカレーター式進学の真相

- 安倍家の教育方針と出身地(山口県)より東京進学を選んだ背景

- 安倍晋三の入学当時、成蹊大学の偏差値と社会的な評価

- 成蹊大学の設立背景にみる三菱財閥との強固な関係性

- 学歴と政治家の資質は関係あるのか?

安倍晋三はなぜ成蹊大学へ?エスカレーター式進学の真相

安倍晋三氏が成蹊大学へ進学した最も直接的な理由は、成蹊小学校から大学まで内部進学できる「エスカレーター式」の環境があったためです。

安倍氏は成蹊小学校に入学後、中学校、高校、そして大学の法学部政治学科まで、一貫して成蹊学園で学びました。この進路は、小学校受験という一度の関門を突破すれば、その後の激しい受験戦争を経験せずに大学まで進めるという特徴があります。

具体的には、高校時代の安倍氏は勉強があまり得意ではなかったとされ、家庭教師がついていたものの成績は芳しくなかったと言われています。実際に、成蹊高校の卒業生のうち、そのまま成蹊大学へ進学するのは全体の2割程度で、成績優秀な生徒は東京大学など他の難関大学を目指す傾向がありました。

東大卒の政治家を多く輩出してきた家系の期待とは裏腹に、安倍氏自身の学力や受験への適性を考慮した結果、内部進学という現実的な選択肢を取ったと考えられます。受験のプレッシャーを避け、慣れ親しんだ環境で学び続けることを選んだのが真相と言えます。

安倍家の教育方針と出身地(山口県)より東京進学を選んだ背景

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

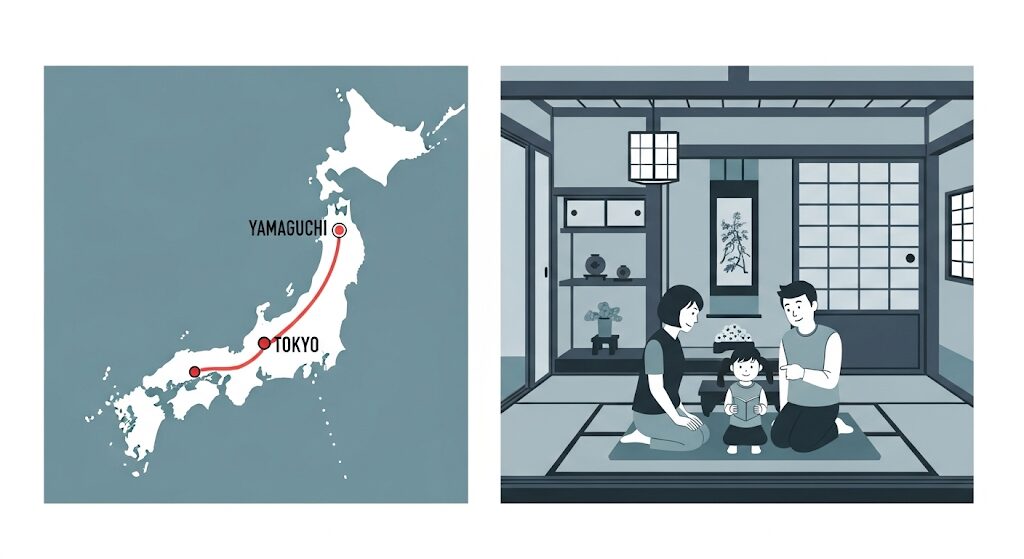

安倍家が地元・山口県の大学ではなく、東京の成蹊学園を選んだ背景には、一族の教育方針と政治活動の拠点が東京にあったことが大きく影響しています。

安倍家は、祖父・岸信介氏や大叔父・佐藤栄作氏が東京帝国大学(現・東京大学)を卒業するなど、代々中央政界で活躍するエリートを輩出してきました。

そのため、子供たちには東京の名門校で教育を受けさせ、将来の政財界に繋がる人脈を形成させたいという強い意識がありました。父・安倍晋太郎氏も、晋三氏には東大への進学を強く望んでいたと伝えられています。

また、晋太郎氏の政治活動の拠点が東京であったため、家族も東京で生活するのが自然な流れでした。晋三氏は幼少期から東京で育ち、小学校から成蹊学園に通っていたため、地元の山口県には選挙区という政治的な繋がりはあっても、生活の基盤はありませんでした。

中央政界で影響力を維持するためのエリート教育観と、家族の生活拠点が東京にあったという現実的な事情が重なり、地元・山口県の大学ではなく、東京の私立一貫校である成蹊学園を進学先に選ぶことになったのです。

安倍晋三の入学当時、成蹊大学の偏差値と社会的な評価

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

安倍晋三氏が入学した1970年代当時、成蹊大学は現在とは少し異なる社会的評価を受けていました。結論から言うと、単なる学力偏差値だけでは測れない「三菱グループと繋がりの深い、良家の子息が通うブランド校」としての地位を確立していました。

当時の偏差値レベル

安倍氏が入学した1973年頃の成蹊大学法学部の偏差値は、59程度と推定されています。これは、当時の大学進学率が30%台と現在よりずっと低かったことを考慮すると、中堅上位から難関に位置するレベルでした。

| 大学 | 学部(例) | 1970年代当時の推定偏差値 |

| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 60~63 |

| 慶應義塾大学 | 法学部 | 55~60 |

| 成蹊大学 | 法学部 | 約59 |

| 明治大学 | 法学部 | 55~57 |

| 日本大学 | 法学部 | 50~53 |

表からも分かるように、いわゆる「MARCH(明治・青山・立教・中央・法政)」に次ぐ学力レベルと見なされていました。

社会的な評価とイメージ

しかし、当時の成蹊大学の価値は偏差値だけではありませんでした。むしろ、「三菱グループの幹部養成校」という側面が強く、財界との太いパイプを持つことが大きな魅力だったのです。

卒業生は三菱商事や三菱重工といったグループ企業へ優先的に採用される傾向があり、実業界で活躍するための強力なネットワークが強みとされていました。

そのため、「お坊ちゃん学校」というイメージと共に、経済的に余裕のある家庭の子弟が多く通うエリート校として社会的に認知されていました。

成蹊大学の設立背景にみる三菱財閥との強固な関係性

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

成蹊大学の歴史を語る上で、三菱財閥との関係は切り離すことができません。大学の設立と発展の背景には、三菱グループによる長年にわたる強力な支援体制がありました。

この関係性の原点は、大学の創設者である中村春二の教育理念に、三菱財閥4代目総帥の岩崎小彌太が深く共感したことに始まります。岩崎氏は、私財を投じて学園の土地購入や設立資金を援助しただけでなく、学園の初代理事長に就任し、約24年間にわたって運営を主導しました。

戦前において、成蹊の運営資金の大部分は三菱からの寄付で賄われており、卒業生の多くが三菱グループの中核を担う人材として活躍するなど、まさに「三菱の人材育成機関」として機能していたのです。

財閥解体後の現代においても、その繋がりは続いています。三菱グループの社長会である「三菱金曜会」のトップが学園の理事長を継承する慣例が維持され、今なお理事には三菱グループ各社の役員が名を連ねています。

近年では、三菱グループ企業と連携したインターンシップ「丸の内ビジネス研修(MBT)」が実施されるなど、両者の関係は現代的な産学連携プログラムとして進化を遂げています。

学歴と政治家の資質は関係あるのか?

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

安倍晋三氏の経歴をきっかけに、「学歴は政治家の資質にどれほど影響するのか」という議論がなされる場合があります。この問いに対する答えは、学歴だけが政治家の能力を決める絶対的な指標ではない、ということです。

確かに、日本の歴代総理大臣には東京大学出身者が多いという事実はあります。しかし、田中角栄元総理のように高等小学校卒業という異色の経歴を持ちながら、卓越したリーダーシップを発揮した例も存在します。

学歴が政策立案能力や調整能力、国際感覚といった政治家に求められる全ての能力を保証するわけではありません。

安倍氏の場合、成蹊大学卒業という学歴に対して「学歴コンプレックスがあったのではないか」と指摘されることがありました。ただ、安倍氏は憲政史上最長の長期政権を維持し、アベノミクスや地球儀を俯瞰する外交など、数多くの政策を実行しました。

これらの実績は、学歴とは別の次元で、政治家としての実力やビジョン、そして実行力があったことを示しています。

むしろ、エリートコースから外れた経験が、異なる視点や価値観を持つきっかけになった可能性も考えられます。結局のところ、有権者は最終的に学歴ではなく、政治家個人の資質や実績を評価すると言えるでしょう。

なぜ安倍晋三は成蹊大学で成長できた?学生時代を探る

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

- 安倍晋三が卒業した成蹊大学法学部政治学科での学びとは

- アーチェリー部での経験が安倍晋三の人間性に与えた影響

- その後の人脈にも繋がった大学での友人関係

- 財界人からアナウンサーまで!成蹊大学出身の有名な人々

- 卒業後の留学と囁かれた学歴コンプレックス

- 安倍晋三が成蹊大学へ進んだのはなぜか(まとめ)

安倍晋三が卒業した成蹊大学法学部政治学科での学びとは

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

安倍晋三氏が成蹊大学で得たものは、単なる学問的知識にとどまりません。法学部政治学科での実務を重視した教育と、少人数制ならではの環境が、後の政治家としての基盤を形成したと考えられます。

成蹊大学法学部政治学科は、理論と実践のバランスを重視したカリキュラムが特徴です。安倍氏が所属した佐藤竺教授のゼミでは、行政学を専門に学び、少人数での議論を通じて論理的思考力や多様な意見を受け入れる姿勢を養いました。これは、後に国会答弁や党内調整といった複雑な場面で活かされる能力の礎となったはずです。

また、成蹊大学は法学や政治学だけでなく、経済学や国際関係論といった幅広い教養科目の履修を推奨しています。このような学際的な学びが、アベノミクスといった経済政策や、国際舞台で渡り合うための広い視野を育む一助となった可能性があります。

決して目立つ学生ではなかったとされていますが、実社会の問題解決に繋がる実践的な学びの機会が、安倍氏の政治家としての素養を静かに育んだ環境であったと言えます。

アーチェリー部での経験が安倍晋三の人間性に与えた影響

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

安倍晋三氏の人間形成を語る上で、大学時代に4年間打ち込んだアーチェリー部での経験は非常に大きな意味を持っています。この部活動を通じて、後の政治家人生を支えることになる「忍耐力」と「人間関係構築力」が培われました。

安倍氏は、「誰もがゼロからスタートできるスポーツを」という理由でアーチェリーを選び、練習に明け暮れる日々を送りました。

アーチェリーは精神的な集中力が結果を大きく左右する個人競技です。なかなか成果が出なくても黙々と練習を続ける中で、プレッシャーに打ち勝ち、困難に直面しても諦めない我慢強さが鍛えられたと本人が振り返っています。

一方で、部では会計係のような裏方の仕事も率先して引き受け、仲間とのコミュニケーションを大切にしていました。リーグ戦の後には仲間と夜通し語り合うなど、チームの一員としての協調性や、リーダーシップの素養もこの時期に育まれました。

このアーチェリー部での経験は、数々の逆風に耐えながら長期政権を維持した政治家・安倍晋三の精神的なバックボーンになったことは間違いありません。

その後の人脈にも繋がった大学での友人関係

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

安倍晋三氏が成蹊大学で得た大きな財産の一つに、卒業後も続いた濃密な友人関係が挙げられます。これは、成蹊学園が持つ少人数かつ小中高大一貫教育という特殊な環境が育んだものと言えます。

多くの学生が小学校や中学校から十数年という長い時間を共に過ごすため、そこでは家族のような強い絆が生まれます。安倍氏も例外ではなく、学業以上に友人との交流を大切にしていたと伝えられています。大学時代には仲間と麻雀に興じたり、スキー旅行に出かけたりと、学生生活を謳歌していました。

このような経験を通じて築かれた人間関係は、利害を超えた信頼に基づいています。実際に、安倍氏は総理大臣になった後も、成蹊時代の友人たちとの交流を続け、彼らにとっては「総理大臣」ではなく、一人の「友人・安倍晋三」であり続けました。

政治という厳しい世界で戦う上で、心を許せる友人たちの存在は大きな精神的支えになったはずです。成蹊大学での日々は、後の政治活動を支える重要でプライベートな人脈の礎を築く期間でもあったのです。

財界人からアナウンサーまで!成蹊大学出身の有名な人々

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

成蹊大学は、安倍晋三元総理だけでなく、社会の様々な分野で活躍する多彩な人材を輩出しています。卒業生の活躍の幅広さは、大学が掲げる「個性の尊重」という教育理念を体現していると言えるかもしれません。

経済界では、元中部電力社長の三田敏雄氏や、ホリプロ社長の堀義貴氏など、数多くの上場企業経営者が名を連ねます。前述の通り、三菱グループとの歴史的な繋がりから、特に財界に強いネットワークを持っています。

メディアの世界では、元フジテレビアナウンサーの高島彩氏をはじめ、数多くの人気アナウンサーやキャスターを輩出していることでも知られています。

文化・芸能分野も多彩です。俳優の中井貴一氏や片桐はいり氏、直木賞作家の桐野夏生氏や石田衣良氏など、日本を代表する才能が成蹊大学で学んでいます。

政界、経済界、メディア、文化、スポーツと、あらゆる領域で卒業生が活躍している事実は、成蹊大学が画一的でない、多様な個性を育む教育の場であることを示しています。

卒業後の留学と囁かれた学歴コンプレックス

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ

成蹊大学を卒業した後、安倍晋三氏はアメリカの南カリフォルニア大学へ留学しましたが、単位不足が理由で中退しています。この経歴をもって、安倍氏には「学歴コンプレックスがあったのではないか」という指摘がなされることがあります。

東大出身者が多い政治エリート一族の中で、成蹊大学へ内部進学した経緯や、米国留学を修了できなかった事実が、コンプレックスの根拠として挙げられるのです。この見方によれば、留学は学歴を補うための試みであったものの、結果的にうまくいかなかった、ということになります。

ただ、この指摘には注意が必要です。一方で、安倍氏が長期にわたり総理大臣を務め、国内外で多くの実績を残したこともまた事実です。もしコンプレックスがあったとしても、それをバネに努力を重ね、政治家としての実力で評価を確立したと考えることもできます。

結局のところ、本人の心の内は誰にも分かりません。しかし、卒業後のキャリアを見れば、学歴がその後の人生の全てを決めるわけではない、という一つの事例を示していると捉えるのが、バランスの取れた見方ではないでしょうか。

安倍晋三が成蹊大学へ進んだのはなぜか(まとめ)

この記事で解説してきた「安倍晋三が成蹊大学へ進んだのはなぜか」という疑問について、重要なポイントを以下にまとめます。

- 安倍氏の進学の直接的な理由は成蹊学園のエスカレーター式内部進学

- 父や祖父は東京大学への進学を強く期待していた

- 高校時代の成績が芳しくなく受験を避けた可能性が指摘される

- 安倍家の教育方針は東京中心のエリート教育を重視していた

- 父の政治活動の拠点が東京だったため幼少期から東京で生活

- 入学当時の成蹊大学の偏差値は中堅上位レベルだった

- 当時の社会的評価は三菱系のブランド校という側面が強かった

- 成蹊学園の設立と発展は三菱財閥の支援が礎となっている

- 今なお三菱グループと大学の経営・教育面での繋がりは深い

- 法学部政治学科では実務を重視した教育が行われていた

- 大学時代に4年間所属したアーチェリー部で忍耐力を培った

- 部活動や友人との交流を通じて人間関係構築力を養った

- 一貫教育の環境が卒業後も続く強固な人脈を形成した

- 学歴だけが政治家の資質を決めるものではない

- 長期政権の実績が学歴コンプレックス説を乗り越えたとの見方もある