「なぜ、あの人があの部署に?」

「自分のキャリアはどうなってしまうのか…」

公務員の人事異動について、このような疑問や不安を感じたことはありませんか。不透明に思える人事異動の決め方の裏には、実は複雑な仕組みが存在します。

この記事では、謎に満ちた人事異動の全貌を解き明かします。なぜか全く異動しない人や、逆に異動させやすい人の特徴、そしてそれが出世にどう関わるのか。

さらには、どうしても納得できない場合に人事異動を拒否したり、不服申し立てを行ったりすることは可能なのか、その具体的な方法まで、網羅的に解説していきます。

- 公務員の人事異動が「いつ」「誰が」「何を基準に」決まるかの全プロセス

- 「おかしい」と感じる異動の背景にある、年功序列などの制度的な問題点

- 異動が出世やキャリアに与える影響と、その見分け方

- 納得できない異動に対しての拒否や不服申し立てといった具体的な選択肢

【公務員】人事異動がおかしいと感じる原因と仕組み

- 不透明?公務員の人事異動の決め方

- 人事異動が決まる年間スケジュールとは

- 年功序列とゼネラリスト育成が生む弊害とは

- なぜ?公務員にいる全く異動しない人の謎

- 異動させやすい人の特徴とは?

不透明?公務員の人事異動の決め方

公務員の人事異動は「ブラックボックス」と揶揄されがちですが、実際には計画的かつ組織的に進められています。異動は、組織運営の最適化、職員の成長促進、そして業務の公正さを確保するという複数の目的を達成するために行われるものです。

異動の決定過程は、主にトップダウンの階層構造で動きます。まず部長や局長クラスの主要ポストが首長や最上位管理職の主導で決定されます。

次に、その決定を踏まえて課長級の配置が調整され、最後に係長以下の現場職員の配置が人事課と現場の管理職との協議で決まっていくという流れです。

このように、各階層で意思決定の責任者が異なり、それぞれのレベルで必要な調整と承認を経て、最終的な全体案が固まる仕組みになっています。決して、誰かの一存で適当に決まっているわけではありません。

異動決定で考慮される主要な基準

人事異動の基準は多岐にわたりますが、代表的なものには以下のような項目が挙げられます。

- 勤務年数

同じ部署での在籍が3〜4年を超えると異動対象になるのが一般的です。 - 組織のニーズ

人員が不足している部署や、専門知識の強化が急務な部署への補充が行われます。 - 本人の経験や適性

これまでの人事評価や本人のキャリア計画が参考にされます。 - 公正性の確保

特定の職員が同じ業務に長く従事することによる癒着や不正を防ぐ目的もあります。 - 個人の事情

健康問題や家族の介護、子の進学といった特例的な事情が考慮されるケースも存在します。

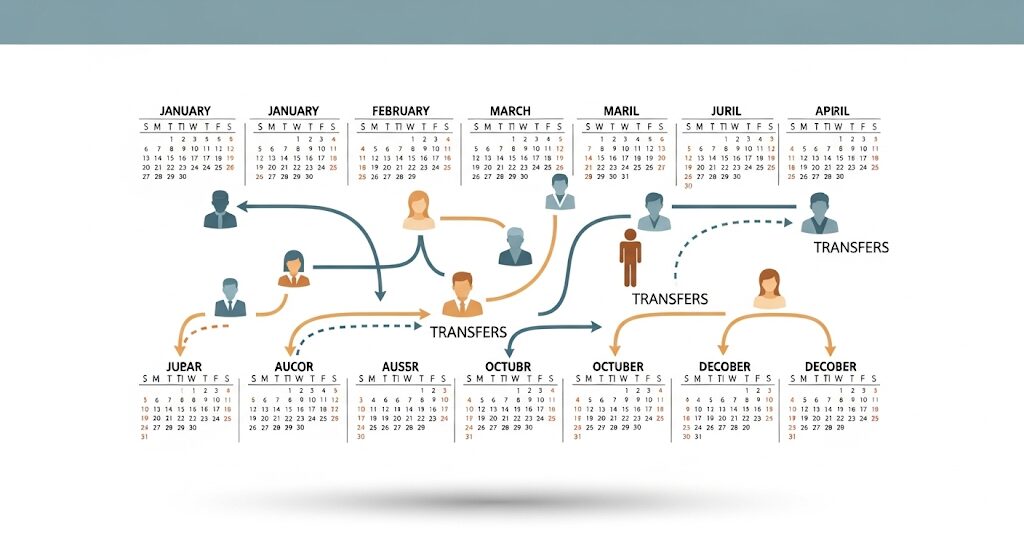

人事異動が決まる年間スケジュールとは

多くの自治体では、翌年4月1日の定期人事異動に向けて、前年の秋頃から準備が始まります。大まかなスケジュールを把握しておくことで、異動の動きを予測しやすくなるでしょう。

- 10月頃

各職員が異動希望などを申告する「自己申告書」の提出や、上司とのヒアリングが実施されます。人事課では、この情報をもとに全庁的な人員配置の洗い出しを開始します。 - 12月頃

年度末の退職予定者が確定し、管理職へのヒアリングを通じて、具体的な再配置候補者のリストアップが進められます。 - 1月〜2月頃

人事評価や各部署の課題を整理し、主要なポストの内定が進んでいきます。組織の改正や部署の新設などもこの時期に検討されます。 - 3月上旬〜中旬

職員本人に異動の内示が出されます。転居などを伴う場合は、少し早めに内々示が行われることもあります。 - 4月1日: 正式な辞令が交付され、新年度の業務がスタートします。

この定期異動のほかにも、急な退職や休職者が出た場合に備え、年間を通じて「不定期異動」が行われることもあります。

年功序列とゼネラリスト育成が生む弊害とは

「おかしい」と感じる人事異動の根本的な原因として、日本の公務員組織に根強く残る「年功序列」と「ゼネラリスト育成」という二つの制度が挙げられます。これらは高度経済成長期には組織の安定に貢献しましたが、現代ではいくつかの弊害を生み出しているのが実情です。

年功序列は、勤続年数に応じて役職や給与が上昇する仕組みです。この制度は職員に安定した生活設計をもたらす一方、能力や成果が正当に評価されにくいため、若手や優秀な職員のモチベーション低下を招きやすいというデメリットを持ちます。

また、ゼネラリスト育成は、数年ごとのジョブローテーションを通じて、幅広い業務を経験した管理職候補を育てる制度です。

しかし、一つの分野を深く追求する時間が少ないため、高度な専門性が育ちにくいという問題点があります。結果として、最先端技術への対応が遅れたり、職員が「浅く広い」知識しか持てなかったりする状況が生まれます。

これらの制度が組み合わさることで、能力や適性よりも「勤続年数」や「前例」が優先された異動が起こりやすくなり、職員が能力を最大限に発揮する機会を失う一因となっているのです。

なぜ?公務員にいる全く異動しない人の謎

定期的な異動が原則である公務員組織の中にも、ごく一部ですが、ほとんど、あるいは全く異動しない職員が存在します。彼らが「塩漬け」と揶揄されることもありますが、その背景は決して一つではありません。

異動しない、あるいは少ない人の背景

- 高度な専門性を持つ技術職

建築士や保健師、情報システムの専門家など、替えの効かない特殊なスキルを持つ職員は、業務の継続性が重視されるため異動が少なくなります。 - 組織との相性が非常に良い

上司や同僚から絶大な信頼を得ており、その人が異動すると業務に支障が出ると判断される場合、戦略的に同じ部署に留め置かれることがあります。 - 健康や家庭の事情がある

本人の病気療養や家族の介護といった、やむを得ない事情がある場合、人事上の配慮として異動が見送られるケースは少なくありません。 - 人事調整上の都合

まれなケースですが、本人の能力や人間関係の問題から「異動先が見つかりにくい」という消極的な理由で、結果的に同じ部署に長く留まることもあります。

このように、「異動しない」という事実だけで、その職員が「使えない」と判断するのは早計です。組織にとって不可欠な存在であるという、ポジティブな理由も多く含まれています。

異動させやすい人の特徴とは?

異動対象者を選定する際、上司や人事課から「動かしやすい」と見なされがちな職員には、いくつかの共通した特徴が見られます。もし望まない異動を避けたいのであれば、これらの特徴に当てはまっていないか、自身の働き方を振り返ってみることが大切です。

動かしやすいと判断されがちなタイプ

- 受け身で最低限の業務しかしない

指示されたことだけをこなし、自ら改善提案などを行わない場合、「どの部署に配置しても同じ」と判断され、人員調整の駒として扱われやすくなります。 - コミュニケーションが不足している

上司への報告・連絡・相談が少ない、あるいは苦手な職員は、周囲との信頼関係を築きにくく、チーム運営に支障があると見なされることがあります。 - 強いこだわりがなく従順

「どの部署でも構いません」という姿勢は、一見すると柔軟性があるように見えますが、人事課からすれば「本人の希望を考慮する必要がない」と解釈されかねません。 - 専門性が確立されていない若手

幅広い経験を積ませるという育成の名目で、本人の希望とは関係なく、様々な部署をローテーションさせられる傾向があります。

これらの特徴は、裏を返せば、主体的に業務改善に取り組み、周囲と良好な関係を築き、自身のキャリアプランを明確に伝えることで、望まない異動のリスクを下げられることを示唆しています。

【公務員】人事異動がおかしいと感じた時のキャリアと対処法

- 人事異動は出世コースのサイン?

- 優秀な人ほど損?理不尽な人事異動の実態

- 人事異動は拒否できますか?断る方法

- 人事異動の不服申し立てとは

- 【公務員】人事異動がおかしいという疑問を解消(まとめ)

人事異動は出世コースのサイン?

人事異動の内示は、自身のキャリアの今後を占う重要な指標となります。特に、将来の管理職を目指す上では、どの部署を経験したかが大きく影響するため、異動先が「栄転」なのか、それとも「左遷」なのかを見極める視点が必要です。

公務員の組織には、一般的に「出世コース」と呼ばれるキャリアパスが存在します。それは多くの場合、「財政課」「人事課」「企画課」といった、自治体の中枢を担う部署を複数経験するルートです。

これらの部署は激務ですが、組織全体の動きを把握し、高度な調整能力を養うことができるため、管理職への登竜門とされています。

一方で、本庁から離れた出先機関での勤務が続いたり、明らかに業務負荷の低い部署へ異動になったりする場合は、出世コースから外れているサインと受け取られることもあります。

| 栄転(出世コース)のサイン | 左遷(非出世コース)のサイン |

| 財政・人事・企画課など本庁の中枢部署へ | 出先機関や周辺部門での勤務が続く |

| 責任やポストが以前より重くなる | 役職や職務内容が格下げされる |

| 国や都道府県など上位機関への出向 | 規模が小さく、比較的閑職とされる部署へ |

| 首長の秘書課など、トップに近い部署へ | 配置理由が不明確で、例外的な異動 |

ただし、一時的に地方の支所へ異動した後に本庁の重要ポストへ復帰するケースなどもあり、一度の異動だけでキャリアの全てが決まるわけではありません。

優秀な人ほど損?理不尽な人事異動の実態

「優秀な人ほど、大変な部署に飛ばされる」という話を耳にしたことはありませんか。これは単なる噂ではなく、組織の力学上、実際に起こり得ることです。能力や実績と無関係に見える「理不尽な異動」には、いくつかの典型的なパターンが存在します。

理不尽な異動が起こる背景

- 困難な部署への火消し役

業務が停滞していたり、複雑な問題を抱えていたりする部署を立て直すため、あえて優秀な職員が「即戦力」として投入されることがあります。本人にとっては厳しい環境ですが、組織からの期待の表れとも解釈できます。 - 上司との人間関係

残念ながら、上司との相性が悪い、あるいは上司にとって都合の悪い意見を述べたといった理由で、報復的な異動が行われるケースもゼロではありません。これは人事権の濫用にあたる可能性もあります。 - 育成という名目の武者修行

将来の幹部候補として期待されているからこそ、あえて厳しい現場を経験させ、視野を広げさせるという目的で行われる異動もあります。

このように、一見すると理不尽に思える異動も、その背景には組織側の様々な事情や狙いが隠されています。もし納得できない異動を命じられた場合は、まずその異動の「業務上の必要性」について、冷静に説明を求めることが第一歩となります。

人事異動は拒否できますか?断る方法

人事異動の内示を受け、どうしても受け入れがたいと感じた場合、「拒否することは可能なのか」という疑問が浮かぶでしょう。

法的な観点からの原則

地方公務員法や国家公務員法では、職員は上司の職務上の命令に従う義務があると定められています。人事異動はこの「職務命令」にあたるため、原則として拒否することはできません。正当な理由なく拒否した場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。

交渉の余地があるタイミングと理由

しかし、交渉の余地が全くないわけではありません。その唯一のタイミングが、正式な「辞令」が交付される前の「内示」の段階です。この段階であれば、非公式な通知であるため、配慮を求める交渉が可能です。

交渉が認められる可能性があるのは、以下のような極めて限定的なケースです。

- 健康上の重大な事情

持病が悪化する恐れがあるなど、その異動によって心身に重大な不利益が生じる場合。医師の診断書といった客観的な証拠が不可欠です。 - 家族の介護など深刻な家庭の事情

自身が主たる介護者であるなど、異動によって家族の生活が成り立たなくなる場合。育児・介護休業法でも、事業主は配慮するよう定められています。

これらの理由を伝える際は、「行きたくない」といった感情的な主張ではなく、なぜ異動が困難なのかを客観的な資料と共に、まずは直属の上司に「相談」するという姿勢で臨むことが大切です。

人事異動の不服申し立てとは

内示段階での相談や交渉も叶わず、どうしても納得できない人事異動の辞令が交付されてしまった場合、最終手段として公式な「不服申し立て」の制度を利用するという選択肢があります。

公務員の場合、人事院(国家公務員)や人事委員会または公平委員会(地方公務員)に対して、「勤務条件に関する措置の要求」や「不利益処分に関する不服申立て(審査請求)」を行うことができます。

不服申し立て(審査請求)の流れ

- 申立て書の提出

処分があったことを知った日の翌日から起算して、原則3ヶ月以内に、所定の委員会へ審査請求書を提出します。 - 審理

委員会は、申立人と処分を行った所属(任命権者)の双方から主張を聞き、証拠を調査して、その処分が違法または不当でないかを審理します。 - 裁決

審理の結果に基づき、委員会は処分を承認するか、取り消しまたは修正すべきであるという裁決を下します。

ただし、注意すべき点として、単なる人事異動は職員に直接的な不利益を与える「不利益処分」とは見なされないことが多く、申し立ての対象とならない場合があります。

一方で、異動に伴って降格や給与の減額があった場合などは、不利益処分として審査の対象となる可能性が高まります。

この手続きは専門的な知識を要するため、実際に申し立てを検討する際は、労働組合や弁護士などの専門家に相談することが賢明です。

【公務員】人事異動がおかしいという疑問を解消(まとめ)

この記事では、公務員の人事異動が「おかしい」と感じる際の疑問について、その仕組みから対処法までを解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- 人事異動の目的は組織の最適化や職員の成長促進にある

- 異動の決定プロセスは前年秋から始まりトップダウンで進められる

- 基準には勤務年数、組織ニーズ、本人の適性などが含まれる

- 背景には年功序列とゼネラリスト育成という制度的な課題がある

- 全く異動しない職員には高度な専門性を持つなどの理由がある

- 受け身な姿勢やコミュニケーション不足は異動させやすいと見なされがち

- 出世コースは財政課や人事課など自治体の中枢部署を経験するルートが典型的

- 異動先によって栄転か左遷かを見極めることができる

- 優秀な職員が困難な部署へ戦略的に配置されることもある

- 原則として人事異動の拒否はできないが内示段階での交渉は可能

- 交渉が認められるのは健康や介護などやむを得ない事情に限られる

- 最終手段として公平委員会などへの不服申し立て制度がある

- 単なる人事異動は不服申し立ての対象とならない場合もある

- 疑問を感じたらまずは異動の理由を冷静に確認することが第一歩

- 自身のキャリアプランを明確にし上司と共有しておくことが大切