「内閣人事局」と「人事院」、ニュースなどで耳にするけれど、具体的に何が違うのか分かりにくいと感じていませんか。

「そもそも人事院はどこの機関なの?」という基本的な疑問から、「内閣と人事院の関係はどうなっているの?」といった組織の関わり、さらには内閣人事局の局長が持つ強い権限や、それによって生じるデメリット、そして一部で議論される廃止論まで、国家公務員の人事を巡る仕組みは複雑です。

この記事では、これら二つの組織の根本的な違いから、現代的な課題に至るまで、図や表を交えながら分かりやすく解き明かしていきます。

- 両組織の根本的な役割と権限の分担

- 幹部人事と採用試験はどちらが担当するのか

- 政治主導がもたらす「忖度」などの問題点

- 公務員人事の今後の課題と論点

「内閣人事局と人事院の違い」の基本を解説

- 管轄で見る!内閣人事局と人事院の根本的な違い

- 内閣人事局は何のためにありますか?その設立経緯

- 人事院はどこの機関ですか?その公平中立な役割

- 内閣と人事院の関係は?人事における権限の分担

- 公務員の給与や試験はどちらが決めているのですか?

管轄で見る!内閣人事局と人事院の根本的な違い

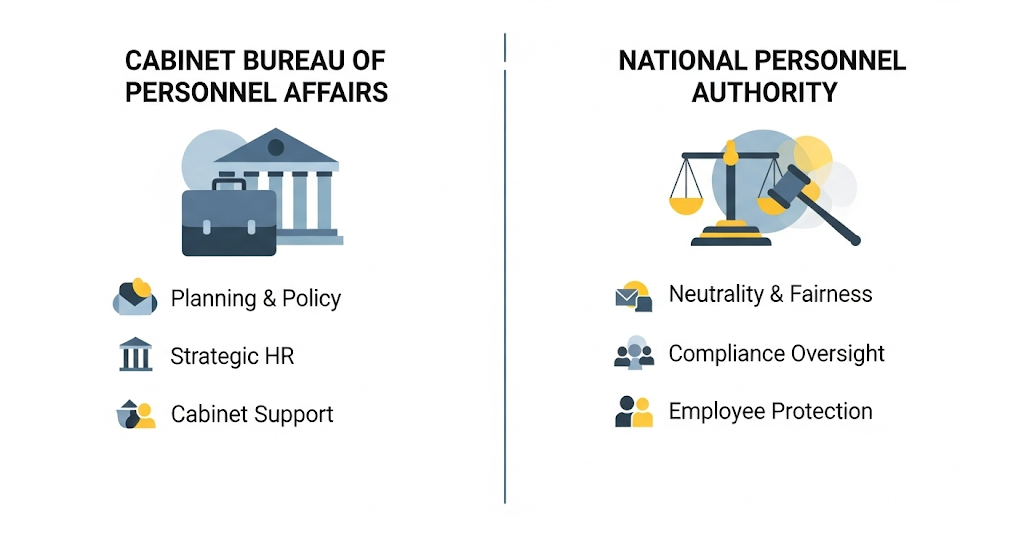

内閣人事局と人事院は、どちらも国家公務員の人事に関わる重要な機関ですが、その立ち位置と役割には決定的な違いがあります。

端的に言えば、内閣人事局は「政権の戦略を実行するための人事」を担い、人事院は「行政の公平・中立性を守るための人事」を担います。

内閣人事局が内閣の一部として政策と連動して動くのに対し、人事院は内閣から独立した第三者機関として、専門的かつ中立的な立場で人事行政を監督するのです。

この根本的な違いを理解するために、両者の特徴を以下の表にまとめました。

| 観点 | 内閣人事局 | 人事院 |

| 所属・立場 | 内閣官房に属する内閣の機関 | 内閣の所轄だが、権限行使は独立した第三者機関 |

| 設置根拠 | 国家公務員制度改革基本法 | 国家公務員法 |

| 主な役割 | 政治主導による幹部職員の人事一元管理、人事制度の企画・立案 | 公平・中立な人事行政の確保、労働基本権制約の代償措置 |

| 役割の性質 | 戦略的な司令塔(PLAN・ACT機能) | 公正な監督・監査役(CHECK機能) |

| 人事異動への関与 | 強い(特に事務次官や局長など幹部職員の人事を直接管理) | 間接的(人事の公正性確保のための基準設定や勧告) |

このように、内閣人事局は内閣のリーダーシップを人事面から支える「攻め」の機関であり、人事院は行政の安定性と公正性を担保する「守り」の機関であると考えると、その違いが分かりやすいでしょう。

内閣人事局は何のためにありますか?その設立経緯

内閣人事局は、政治主導で迅速な政策決定を実現するために設置されました。

これまでの日本では、各省庁が独自に幹部人事を決定する「官僚主導」の仕組みが長く続いていました。しかし、この仕組みには、省庁間の壁が政策実行の妨げとなる「縦割り行政」や、国民の代表である政治家の意向が行政に反映されにくいといった課題が指摘されてきました。

そこで、これらの課題を克服し、内閣が一体となって政策を推進できる体制を築くため、幹部人事を内閣で一元的に管理する構想が生まれました。この構想は福田康夫内閣時代に始まり、紆余曲折を経て、2014年の第2次安倍内閣のときに内閣人事局として実現したのです。

主な目的は以下の通りです。

- 幹部人事の一元管理

約600人の幹部職員(事務次官、局長、審議官など)の人事を内閣官房で集中的に管理し、政府全体として最適な人材配置をおこなう。 - 縦割り行政の打破

省庁の垣根を越えた人事異動を活発にし、省益ではなく国益を優先する行政運営を目指す。 - 政治主導の確立

選挙で選ばれた内閣の意思を、人事を通じて迅速かつ的確に行政の現場に反映させる。

言ってしまえば、内閣人事局は、内閣総理大臣を社長とするならば、その経営戦略を実現するための「最高人事部」のような役割を担っていると考えられます。

人事院はどこの機関ですか?その公平中立な役割

人事院は、国家公務員の人事が情実や政治的圧力に左右されることなく、能力と実績に基づいて公正に行われるよう監督する、独立性の高い第三者機関です。

内閣の所轄とされていますが、その権限行使は内閣から独立しており、人事行政における「番人」とも言える存在です。なぜ、このような独立した機関が必要なのでしょうか。

その理由は主に二つあります。

一つ目は、日本国憲法が公務員を「全体の奉仕者」と定めている点です。公務員が特定の政党や個人のためではなく、国民全体のために働くためには、その人事が時の政権の意向だけで決まることのない、公平な仕組みが不可欠となります。

二つ目は、公務員の労働基本権が一部制約されていることへの代償措置です。公務員はストライキなどの争議行為が法律で禁止されています。

その代わりとして、人事院が民間企業の給与水準などを調査し、公務員の給与や勤務条件が適正に保たれるよう国会と内閣に勧告する(人事院勧告)など、職員の利益を保護する役割を担っているのです。

具体的な役割は以下の通りです。

- 採用試験の実施

公正な採用を実現するため、国家公務員採用試験を企画・実施する。 - 給与に関する勧告

民間給与の実態を調査し、公務員給与の改定を勧告する。 - 勤務環境の整備

勤務時間や休暇など、職員が働きやすい環境を整える。 - 職員の権利保護

不利益な処分を受けた職員からの不服申し立てを審査する。

このように考えると、人事院は、行政の公正性と信頼性を守り、職員が安心して職務に専念できる環境を支える、非常に大切な役割を持つ機関であることが分かります。

内閣と人事院の関係は?人事における権限の分担

内閣(内閣人事局)と人事院は、互いに異なる権限を持ち、連携・牽制しあうことで、国家公務員人事全体のバランスを保っています。

内閣人事局が設置されたことで、従来人事院が持っていた機能の一部、特に幹部人事に関する権限が内閣に移管されました。これにより、両者の役割分担が一層明確になったのです。

人事の各フェーズにおける両者の権限分担を具体的に見てみましょう。

| 人事のフェーズ | 内閣(内閣人事局)の主な権限 | 人事院の主な権限 |

| 採用 | 人材確保に関する基本方針の策定、各省庁の採用活動の総合調整 | 公平な採用試験の企画・実施、合格者の決定 |

| 昇進・異動 | 幹部職員の適格性審査と候補者名簿の作成、人事案の調整・決定 | 任免(採用や昇進など)が公正に行われるための根本基準を設定、制度の監視 |

| 給与 | 人事院勧告を尊重しつつ、最終的な給与改定の方針を決定、給与法の改正案を国会に提出 | 民間給与との比較調査に基づき、国会と内閣に給与水準の改善を勧告(人事院勧告) |

| 処分(懲戒など) | 個別の懲戒処分を決定し、実行する権限(任命権者として) | 懲戒処分の指針を作成、処分を受けた職員の不服申し立て(公平審査)を審理 |

要するに、内閣が「人事政策の企画立案」と「幹部人事の実行」というダイナミックな部分を担い、人事院が「採用から処分の公正性確保」と「労働条件の維持」という基盤となる部分を支える関係です。両者がそれぞれの役割を果たすことで、効率的な行政運営と公正な人事管理の両立が図られています。

公務員の給与や試験はどちらが決めているのですか?

国家公務員のキャリアを考える上で身近な「給与」と「採用試験」ですが、これも内閣人事局と人事院で明確に役割が分担されています。

給与を決めるのは主に「人事院」

国家公務員の給与水準を実質的に決める上で中心的な役割を担っているのは、人事院です。

前述の通り、人事院は毎年、民間の給与水準を詳しく調査し、その結果と公務員の給与を比較します。そして、両者の間に差がある場合には、その差を埋めるための給与改定を国会と内閣に勧告します。これが「人事院勧告」です。

この勧告に法的な拘束力はありませんが、公務員の労働基本権制約の代償措置という重要な意味を持つため、内閣は勧告を最大限尊重することが慣例となっています。したがって、人事院勧告が、その年の公務員給与の改定内容を事実上方向づけているのです。

採用試験は「人事院」と「内閣人事局」の分業

一方、国家公務員になるための入り口である採用試験は、人事院と内閣人事局が役割を分担しています。

- 人事院の役割

試験の具体的な「方法」を決め、実行する役割です。筆記試験や面接の内容を考え、問題を作成し、試験を運営して合格者を決定します。試験の公平性・中立性を担保する責任を負っています。 - 内閣人事局の役割

試験の「企画」や「制度設計」を担います。どのような人材を確保すべきかという政府全体の方針を立てたり、各省庁の採用計画を調整したりするのが主な仕事です。

つまり、内閣人事局が「どんな人材が欲しいか」という大枠の方針を決め、人事院が「その方針に沿って、どうやって公平に人材を選ぶか」という具体的な試験を実施する、という分業体制が敷かれています。

「内閣人事局と人事院の違い」がもたらす問題点

- 内閣人事局の局長とは、どんな役職なのですか?

- 内閣人事局のデメリットは「忖度」を生むことか

- なぜ内閣人事局に廃止論が出ているのですか?

- これからの公務員人事はどうあるべきか

- 内閣人事局と人事院の違いと今後の課題(まとめ)

内閣人事局の局長とは、どんな役職なのですか?

内閣人事局の局長は、日本の行政機構において極めて強い権限を持つ役職の一つです。このポストは、内閣人事局の事務を統括する最高責任者であり、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名します。

局長の最も重要な役割は、各省庁の事務方トップである事務次官や局長といった、幹部職員の人事を実質的に取り仕切ることです。具体的には、幹部候補者の能力や実績を評価する「適格性審査」を主導し、候補者名簿を作成・管理します。

各省庁の大臣が持っている部下の任命権は形式上残されていますが、幹部を任命する際には、必ず内閣人事局との協議を経なければなりません。この過程で、内閣人事局長は内閣総理大臣や内閣官房長官の意向を反映させながら人事案を調整するため、その影響力は絶大です。

言ってしまえば、局長は「霞が関全体の幹部人事を差配する司令塔」であり、政権の政策をスムーズに進めるためのキーパーソンと位置づけられています。この強い権限があるからこそ、政治主導の迅速な人事配置が可能になる一方で、後述するような問題点も指摘される要因となっています。

内閣人事局のデメリットは「忖度」を生むことか

内閣人事局の設置は、縦割り行政の打破といったメリットがある一方、その最大のデメリットとして「忖度(そんたく)」を生む構造的な問題点が指摘されています。

忖度とは、上司などの意向を先回りして推し量り、それに沿うように行動することです。内閣人事局が幹部職員約600人の人事権を実質的に握っているため、官僚たちは自らの昇進や処遇を考え、官邸(内閣総理大臣やその周辺)の意向に過剰に配慮するようになるのではないか、という懸念です。

なぜ、このような忖度が生まれるのでしょうか。それは、人事評価や異動の決定権が官邸に集中しているからです。

官邸の方針にそぐわないと判断された官僚は、重要なポストから外されたり、昇進が見送られたりする可能性があります。逆に、官邸の意向に沿った政策を推進すれば、高く評価されるかもしれません。

この仕組みが、官僚の間に「官邸の顔色をうかがう」という意識を植え付け、時には法律や公正な手続きを曲げてでも、官邸の意向に沿おうとする行動を引き起こす危険性があります。

過去に問題となった森友学園や加計学園を巡る一連の事案では、この忖度の構造が背景にあったのではないか、と厳しく批判されました。

もちろん、政策を迅速に実行するためには、政府と官僚組織の意思統一がある程度は必要です。しかし、忖度が行き過ぎると、行政の公正性や中立性が損なわれ、国民全体の利益ではなく、一部の政治家の利益が優先される事態を招きかねません。この点が、内閣人事局が抱える大きなデメリットと考えられています。

なぜ内閣人事局に廃止論が出ているのですか?

内閣人事局に対して、その権限のあり方を見直すべきだという意見や、さらには「廃止すべきだ」という議論が存在します。なぜなら、前述した「忖度」の問題に代表される、政治による人事への過度な介入が、行政の健全性を著しく損なうという強い懸念があるからです。

廃止論が浮上する主な理由は、以下の点に集約されます。

1. 行政の中立性が脅かされる

官邸が人事を完全に掌握することで、本来は国民全体に奉仕すべき官僚が、時の政権にのみ奉仕する「イエスマン」ばかりになってしまう恐れがあります。

政権にとって都合の悪い情報やデータを隠したり、客観的な分析よりも政権の意向を優先した政策立案を行ったりするようになれば、行政の中立性は失われ、国民の信頼を損ないます。

2. 人事の公平性・透明性への疑問

幹部人事の選考プロセスが国民から見えにくく、「ブラックボックス」になっているとの批判もあります。誰が、どのような基準で評価されているのかが不透明なため、能力や実績ではなく、政権への忠誠度や個人的な好き嫌いで人事が行われているのではないか、という不信感につながっています。

3. 官僚組織の質の低下

官邸の意向を忖度するあまり、官僚が萎縮し、長期的視点に立った大胆な政策提言や、政権に対する建設的な批判ができなくなることも懸念されます。自由な議論が失われれば、組織全体の活力は低下し、結果的に行政サービスの質の低下を招きかねません。

これらの理由から、野党の一部などからは内閣人事局の廃止が公然と主張されています。政治主導のメリットを認めつつも、その強すぎる権限に一定の歯止めをかけ、行政の独立性と公平性を取り戻すべきだという考え方が、廃止論の根底にあるのです。

これからの公務員人事はどうあるべきか

内閣人事局と人事院が担う役割を見てくると、「これからの公務員人事はどうあるべきか」という大きな問いに突き当たります。この問題に唯一の正解はありませんが、重要な論点は「政治主導」と「行政の中立性」のバランスをどう取るか、という点にあります。

一方で、内閣人事局が目指す「政治主導」には、国民の審判を受けた政権が、公約した政策を迅速かつ強力に実行できるという民主主義的なメリットがあります。縦割り行政の弊害を打破し、国益を考えたダイナミックな行政運営を進める上では、有効な仕組みとも考えられます。

他方で、人事院が守ろうとする「行政の中立性」は、時の政権の人気や意向に左右されず、法律に基づいて公平な行政サービスを安定的に提供するための生命線です。専門知識を持つ官僚が、政治的圧力から守られた環境で客観的な分析や提言を行うことは、長期的な国益を守る上で不可欠といえるでしょう。

この両者のバランスを取るためには、例えば以下のような視点での議論が考えられます。

- 内閣人事局の人事選考プロセスの透明性を高め、国民が納得できる基準を設けること

- 専門性や実績を客観的に評価する仕組みを強化し、過度な忖度や政治的偏りを防ぐこと

- 人事院のチェック機能をさらに強化し、内閣人事局の権限行使を外部から監督する仕組みを整えること

強力なリーダーシップと、公正で安定した行政。この二つをいかに両立させるか。国民一人ひとりがこの問題に関心を持ち、どのような公務員人事制度が望ましいかを考えていくことが、これからの日本にとって大切な課題となります。

内閣人事局と人事院の違いと今後の課題(まとめ)

この記事では、内閣人事局と人事院の違いから、現代的な課題までを解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- 内閣人事局は内閣の一部で政治主導の人事を担う

- 人事院は独立した第三者機関として人事の公正性を守る

- 内閣人事局の役割は戦略的な幹部人事の一元管理

- 人事院の役割は採用試験や給与勧告など

- 内閣人事局が「攻め」、人事院が「守り」の人事機関といえる

- 内閣人事局は縦割り行政の打破などを目的に2014年に設置された

- 人事院は公務員の「全体の奉仕者」としての中立性を担保する

- また人事院は公務員の労働基本権制約の代償機能も持つ

- 公務員の給与水準は主に人事院勧告によって方向づけられる

- 採用試験は内閣人事局が企画し、人事院が実施する分業体制

- 内閣人事局の局長は霞が関の幹部人事を差配する強い権限を持つ

- 内閣人事局のデメリットとして官僚の「忖度」を助長する懸念がある

- 過度な政治介入が行政の公正性を損なうとして廃止論も存在する

- 今後の課題は「政治主導」と「行政の中立性」のバランスをどう取るか

- 人事プロセスの透明化やチェック機能の強化が議論の焦点となる