公務員として勤務する中で、病気やケガにより休暇を取得せざるを得ない状況は誰にでも起こり得ます。その際、多くの方が不安に感じるのが金銭面の問題ではないでしょうか。「ボーナスが減額される?」、「給料計算方法は普段とどう違うのか?」といった疑問は尽きないものです。

特に勤勉手当の計算における病気休暇の30日という基準は、支給額を左右する重要な分岐点となります。また、金銭的な側面だけでなく、将来の昇給への影響や、制度を利用する上での見落としがちなデメリットについても正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、公務員の病気休暇がボーナスや給料に与える影響について、計算の仕組みから注意点まで、網羅的に解説していきます。

- 病気休暇中のボーナスが減額される具体的な条件

- 「期末手当」と「勤勉手当」の支給ルールの違い

- 病気休暇の日数に応じた給料とボーナスの計算方法

- 休暇取得が将来の昇給や人事評価に与える影響

公務員の病気休暇とボーナス計算の基本ルール

- 病気休暇でボーナスは減額される?

- 病気休暇と休職の制度的な違いとは

- 病気休暇で給料の計算方法は90日が境目

- 勤勉手当の計算方法と病気休暇による減額の仕組み

- 期末手当は減額されないのが原則

病気休暇でボーナスは減額される?

公務員が病気休暇を取得した際、ボーナス(期末手当・勤勉手当)が減額されるかどうかは、取得した日数によって扱いが変わります。

要点を先に述べると、病気休暇の取得が30日以内であれば、原則として期末手当・勤勉手当ともに満額が支給されます。一方で、休暇が30日を超えると、勤勉手当が減額対象となるのが一般的です。

ボーナスへの影響を考える上では、「30日」という日数が一つの大きな目安になると言えます。期末手当と勤勉手当では減額のルールが異なるため、それぞれの仕組みを正しく理解しておくことが求められます。

病気休暇と休職の制度的な違いとは

病気休暇と混同されやすい制度に「休職(病気休職)」がありますが、これらは給与や身分保障の面で大きく異なります。

病気休暇は、職員の権利として認められた特別休暇の一種です。原則として連続90日まで取得可能で、この期間中は給与が100%支給されます。

これに対して病気休職は、病気休暇の90日間を使い切ってもなお療養が必要な場合に移行する制度です。休職期間中の給与は、最初の1年間は80%に減額され、それを超えると無給となり、共済組合からの傷病手当金が主な収入源となります。

休職に移行すると経済的な負担が大きくなるため、両者の違いを明確に把握しておくことが大切です。

病気休暇で給料の計算方法は90日が境目

ボーナスだけでなく、月々の給料についても病気休暇の取得期間が大きく影響します。給料計算における最大の分岐点は「90日」です。

病気休暇として認められる期間(原則として最大90日間)は、給料が100%支給されます。これは休暇中も勤務したものとして扱われるためで、基本給や各種手当を含め、通常勤務時と全く同額が支払われる仕組みです。

しかし、90日を超えて療養が必要となり「病気休職」へ移行すると、給与の支給率は最初の1年間は80%に下がります。さらに休職期間が1年を超えると、原則として無給となるため、家計への影響は非常に大きくなります。この90日という期間は、給料が満額支給されるかどうかの重要な境目です。

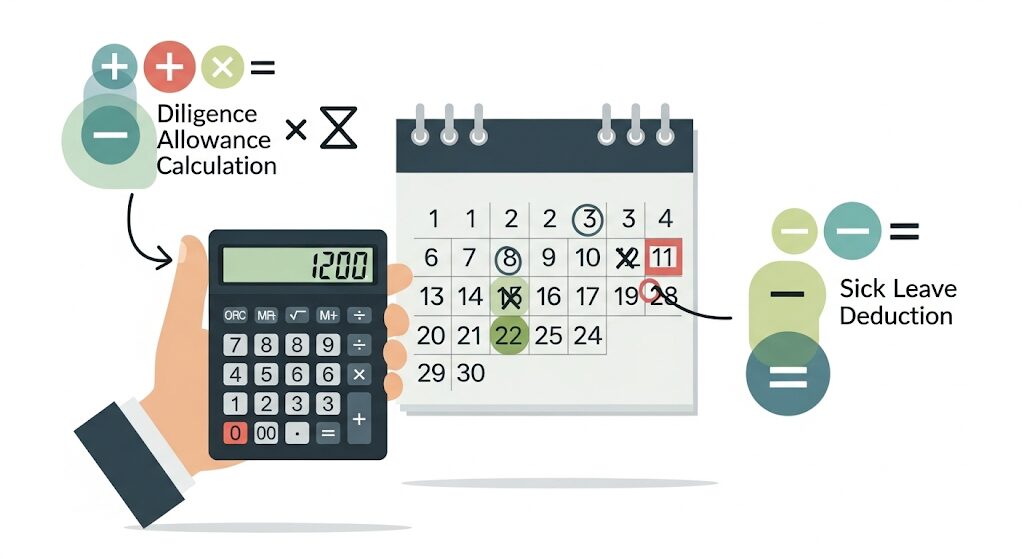

勤勉手当の計算方法と病気休暇による減額の仕組み

勤勉手当は、職員の勤務成績を反映させる目的で支給される手当であり、その計算方法はやや複雑です。基本的な計算式は「勤勉手当基礎額 × 期間率 × 成績率」で成り立っています。

病気休暇が影響するのは、このうちの「期間率」です。期間率は、査定対象となる6か月間の在職期間に応じて定められます。病気休暇が30日以内であれば、この期間率には影響せず満額支給の扱いとなります。

ところが、病気休暇が31日以上になると、その全日数が在職期間から除算され、期間率が低下します。例えば、査定期間(約182日)のうち60日間病気休暇を取得した場合、勤務日数は122日と見なされ、期間率が大きく下がることになります。これが、勤勉手当が減額される仕組みです。

期末手当は減額されないのが原則

勤勉手当とは対照的に、期末手当は病気休暇を取得しても原則として減額されません。

期末手当は、在職していること自体を主な支給要件としています。そのため、査定期間中に病気休暇を取得していても、基準日(通常は6月1日と12月1日)に職員として在籍さえしていれば、満額が支給されるのが一般的です。

この違いを理解しておくことは、休暇取得時の経済的な見通しを立てる上で非常に役立ちます。

| 手当の種類 | 減額の主な条件 | 制度の趣旨 |

| 期末手当 | 基準日に在籍していれば、病気休暇日数に関わらず原則満額支給 | 在職している職員への生活補填的な意味合いが強い |

| 勤勉手当 | 病気休暇が30日を超えた場合、超過日数に応じて減額 | 職員一人ひとりの勤務成績を反映させることが目的 |

公務員の病気休暇とボーナス計算の具体的な影響

- 1週間の病気休暇、手続きとボーナス査定への影響

- 病気休暇30日で勤勉手当はいくら減る?

- 病気休暇が公務員の昇給や人事評価に与える影響

- 見落としがちな病気休暇のデメリット

- 公務員の病気休暇とボーナス計算の重要点(まとめ)

1週間の病気休暇、手続きとボーナス査定への影響

1週間程度の短期間の病気休暇であれば、手続きは比較的簡便で、ボーナス査定への影響もほとんどありません。

手続きと診断書の要否

多くの自治体や省庁では、連続する休暇が7日以内であれば、医師の診断書の提出は原則として不要とされています。自己申告による休暇届の提出で手続きが完了する場合がほとんどです。ただし、この日数は所属先の規定によって異なるため、事前に確認しておくと安心でしょう。

ボーナス査定への影響

病気休暇が30日以内の場合、勤勉手当・期末手当ともに減額されることはありません。したがって、1週間程度の休暇であればボーナスは満額支給されます。給与も通常通り100%支給されるため、短期的な療養であれば金銭的な心配は不要と言えます。

病気休暇30日で勤勉手当はいくら減る?

病気休暇の日数が30日を超えると、勤勉手当がどの程度減額されるのか、具体的なモデルを用いてシミュレーションします。

ここでは、基本給月額40万円の係長級職員を例に考えます。勤勉手当の支給月数を仮に1.2ヶ月分と設定します。

30日以内の病気休暇

この場合、減額はありません。

31日以上の病気休暇

30日を超えた日数分が期間率の計算から除かれ、減額が発生します。減額割合は各自治体の規定で異なりますが、ここでは一般的な例で計算します。

| 病気休暇の取得日数 | 在職期間の扱い | 期間率(一例) | 勤勉手当の支給額(目安) | 満額からの減額(目安) |

| 30日 | 減額なし | 100% | 480,000円 | 0円 |

| 40日 | 10日分を除算 | 90% | 432,000円 | -48,000円 |

| 60日 | 30日分を除算 | 80% | 384,000円 | -96,000円 |

| 90日 | 60日分を除算 | 60% | 288,000円 | -192,000円 |

休暇が長引くほど勤勉手当の支給額は段階的に減少します。ご自身の給与や所属先の規定に当てはめて計算することで、より正確な金額を把握できるでしょう。

病気休暇が公務員の昇給や人事評価に与える影響

病気休暇の取得は、ボーナスだけでなく、長期的なキャリア、特に昇給や人事評価にも影響を及ぼす可能性があります。

昇給については、多くの自治体で「年間の勤務日数のうち一定割合(例:6分の1)以上を欠勤すると、その年の昇給が抑制される」という規定が設けられています。

数日程度の短期的な休暇であれば影響はまずありませんが、90日間の休暇を取得した場合などは、この規定に該当し、昇給の号俸が通常より少なくなる可能性があります。

また、人事評価においても、長期の休暇や繰り返しの取得は、「安定した勤務が難しい」という印象を与えかねません。特に、目標達成度を測る業績評価において、長期離脱はマイナスに働くことが考えられます。

ただし、これはあくまで可能性の話であり、1回の短期的な休暇で直ちに評価が下がるわけではありません。

見落としがちな病気休暇のデメリット

金銭面や評価以外にも、病気休暇を取得することで生じ得る見落としがちなデメリットが存在します。

一つは、職場復帰時の人間関係や業務負荷の変化です。自分が休んでいる間、業務を分担してくれた同僚への負い目や、浦島太郎状態で職場環境に馴染めないといった精神的な負担を感じることがあります。

また、復帰直後は配慮から軽い業務を任されることが多いですが、それがかえって疎外感につながるケースも少なくありません。

もう一つは、信頼に関する問題です。療養中であるにもかかわらず、SNSで旅行や遊びの様子を投稿するなど、疑念を抱かれるような行動は厳に慎むべきです。最悪の場合、服務規律違反を問われる可能性もゼロではありません。制度は正しく利用し、回復に専念することが何よりも大切です。

公務員の病気休暇とボーナス計算の重要点(まとめ)

公務員の病気休暇とボーナス計算に関して、この記事で解説した重要なポイントを以下にまとめます。

- 病気休暇は原則として最大90日まで取得可能

- 病気休暇中の給料は90日まで満額支給される

- 90日を超えると「病気休職」に移行し給与は8割に減額

- ボーナス減額の鍵は「勤勉手当」にある

- 病気休暇30日以内であればボーナスは原則満額支給

- 30日を超えた日数が勤勉手当の減額対象となる

- 勤勉手当は「期間率」の低下により減額される

- 期末手当は病気休暇の日数にほぼ影響されない

- 1週間程度の短期休暇なら金銭的な影響は軽微

- 長期休暇は将来の昇給に影響する可能性がある

- 人事評価においても長期離脱はマイナスに働くことも

- 復職時の人間関係や業務負荷が精神的な負担になり得る

- 休暇中の不適切な行動は信頼を失う原因となる

- 病気休暇と病気休職は全く異なる制度

- 自身の所属先の給与条例や規定を確認することが最終的に最も確実