公務員の転勤や採用に伴う引っ越しでは、様々な手当が支給されます。しかし、国家公務員の赴任旅費の要件や、地方公務員の引越し手当の詳細は複雑で、国家公務員の引っ越し手当には上限があるのか、地方公務員の住居手当の支給要件はどうなっているのか、といった疑問は尽きません。

急な辞令で公務員の引っ越しが間に合わないといった事態に陥り、失敗や後悔をしないためにも、制度を正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、公務員の引っ越し時に支給される各種手当について、その全体像から具体的な申請方法、注意点までを分かりやすく解説していきます。

- 国家公務員と地方公務員の手当制度の具体的な違い

- 赴任旅費や住居手当が支給されるための詳細な要件

- 手当の支給額や上限額の計算方法

- 申請手続きの流れや、関連する児童手当の扱い

【公務員】引っ越し手当の種類と支給額

- 国家公務員と地方公務員、引っ越しで貰える手当の違い

- 国家公務員の赴任旅費の要件と移転料

- 【ケース別】地方公務員の住居手当の支給要件は?

- 国家公務員の引っ越し手当の上限額

- 公務員の住宅手当はいくらですか?支給額の計算方法

国家公務員と地方公務員、引っ越しで貰える手当の違い

公務員が引っ越しをする際に受け取れる手当は、国家公務員と地方公務員で制度の基本設計は似ていますが、細かな点で違いが見られます。

主な手当には、引っ越し費用そのものを補助する「赴任旅費」と、新居の家賃負担を軽減する「住居手当」があります。

国家公務員の場合、これらの手当は法律や人事院規則によって全国一律の基準で定められてきましたが、2025年4月以降は赴任旅費が「上限付き実費支給」となり、地域によって上限額が細かく設定されるようになりました。

これにより、一律性は維持されつつも、地域ごとの実情に合わせた差も生じる仕組みとなっています。

一方、地方公務員の手当は、各地方公共団体が制定する条例や規則に基づいて支給されます。このため、大枠では国の制度に準じているものの、支給額の上限や細かな要件が自治体ごとに異なる場合があります。

特に住居手当は、地域の家賃相場などを反映して、自治体間で支給額に差が出ることがあります。

基本的な手当の枠組みは共通していますが、国家公務員は全国共通の基準をもとにしつつ地域ごとの上限が設けられており、地方公務員は各自治体の裁量による違いがあると理解しておくと良いでしょう。

国家公務員の赴任旅費の要件と移転料

国家公務員に支給される赴任旅費は、転勤や新規採用といった公務上の理由で住居の移転が必要になった場合の経済的負担を軽減するための制度です。この手当を受け取るには、いくつかの要件を満たす必要があります。

支給の基本要件

赴任旅費の支給対象となるのは、原則として異動の発令に伴い、現在の住居から新しい勤務地へ引っ越しをする場合です。

自己都合による転居や、発令前にすでに引っ越しを済ませていた場合は対象外となります。また、職員本人だけでなく、生計を共にする配偶者や扶養親族が同行する場合も、その家族の移動にかかる費用が支給対象に含まれます。

赴任旅費の主な内訳

赴任旅費は、複数の項目で構成されています。

| 項目 | 概要 |

| 移転料 | 引っ越し業者に支払う家財の運搬費用です。 |

| 交通費 | 旧住所から新住所までの本人及び同行家族の移動費です。 |

| 着後滞在費 | 新居にすぐ入居できない場合の宿泊費などを補助します。 |

| 家族移転費 | 同行する家族の移動にかかる交通費や宿泊費です。 |

この中で特に中心となるのが「移転料」です。移転料は、以前の定額支給から、実際にかかった費用を支払う実費支給方式(上限あり)へと制度が変更されました。

これにより、実際の引っ越し費用に近い額が支給されるようになり、職員の負担が軽減されています。ただし、申請には複数の引っ越し業者からの見積書が必要になるなど、手続き面では注意が必要です。

【ケース別】地方公務員の住居手当の支給要件は?

地方公務員の住居手当は、職員の家賃負担を補助する制度ですが、その支給要件は自治体ごとに定められており、居住形態によって異なります。

賃貸住宅に住む場合

最も一般的なのが、賃貸住宅に住むケースです。支給を受けるための基本要件は、職員自身が契約者としてアパートやマンションを借り、実際に家賃を支払っていることです。

多くの自治体では、月額12,000円や16,000円といった一定額を超える家賃を支払っている場合に支給対象となります。親族が所有する物件を借りている場合や、家賃を実際に負担していない場合は、原則として対象外です。

持ち家の場合

持ち家に対する住居手当は、現在ほとんどの自治体で廃止されています。過去には、住宅ローンを返済中の職員に対して少額の手当を支給する制度がありましたが、国の指導もあり、現在では支給している自治体は極めてまれです。したがって、持ち家の場合は基本的に住居手当の対象外と考えてよいでしょう。

単身赴任の場合

単身赴任で家族と別居する場合、特別な配慮がなされることがあります。例えば、赴任先の職員自身が住む賃貸住宅への手当に加え、元の住居に残る家族が住む賃貸住宅の家賃に対しても、一定の補助が支給されるケースがあります。

この場合、家族が住む住宅への手当は、通常の支給額の半額となるなど、自治体ごとに詳細な規定が設けられています。

これらの要件は自治体によって異なるため、必ずご自身の所属する自治体の給与条例や担当部署にご確認ください。

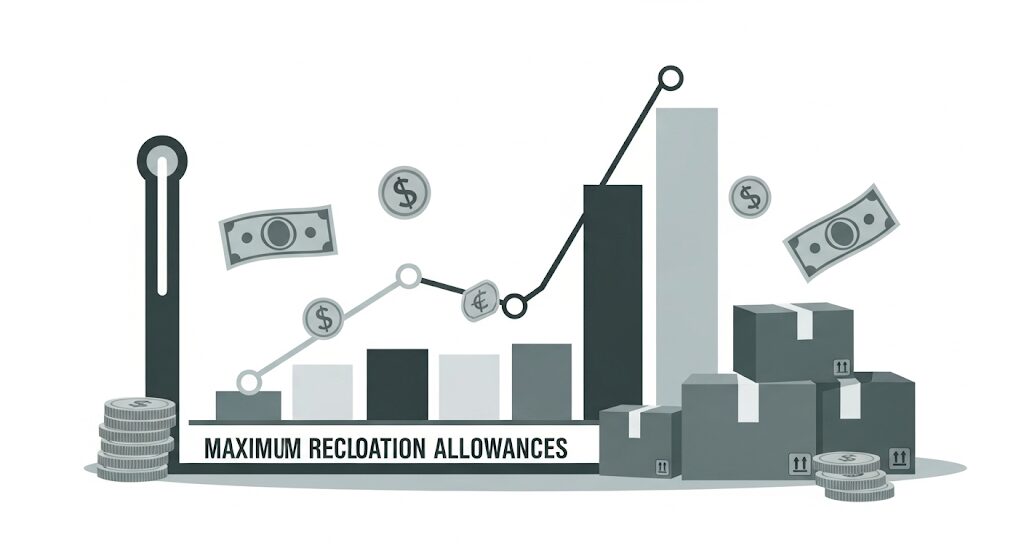

国家公務員の引っ越し手当の上限額

国家公務員の引っ越し手当、特に家財の運搬費にあたる「移転料」は、実費が支給される仕組みですが、無制限に支払われるわけではなく、明確な上限額が定められています。

この上限額は、主に「移動距離」と「家族構成」によって変動します。具体的には、旧住所から新住所までの鉄道等による移動距離が長いほど、また、単身での引っ越しか、家族を伴っての引っ越しかによって、基準となる金額が変わる仕組みです。

例えば、2025年4月からの制度では、実際にかかった引っ越し費用のうち、最も安い業者の見積額を基に実費が支給されますが、その上限は「旧制度の定額の3倍」と設定されています。

上限額の具体例(3級以下・家族帯同の場合)

| 距離 | 上限額の目安 |

| 50km~100km未満 | 369,000円 |

| 100km~300km未満 | 456,000円 |

| 300km~500km未満 | 561,000円 |

| 500km~1,000km | 612,000円 |

上限額は数十万円単位で設定されており、ほとんどのケースで実際の引っ越し費用をカバーできるような設計になっています。しかし、高級家具の輸送や繁忙期の割増料金など、特別な事情で費用がかさんだ場合は、上限を超えた分は自己負担となります。

引っ越し業者を選ぶ際には、複数社から見積もりを取り、支給される上限額を意識しながら計画を立てることが大切になります。

公務員の住宅手当はいくらですか?支給額の計算方法

公務員の住宅手当(住居手当)の支給額は、支払っている家賃の額に応じて決まります。国家公務員の場合、その計算方法は全国一律で定められています。

国家公務員の計算方法

支給額は、家賃の月額に応じて3つの段階に分かれています。

- 家賃が16,000円以下の場合

支給額は0円です。 - 家賃が16,001円から27,000円の場

支給額は「家賃月額 − 16,000円」で計算されます。例えば、家賃が25,000円であれば、支給額は9,000円となります。 - 家賃が27,001円以上の場

支給額は「(家賃月額 − 27,000円) ÷ 2 + 11,000円」で計算されます。この計算式で算出された額には上限があり、最大で月額28,000円までしか支給されません。

地方公務員の場合

地方公務員の住宅手当も、多くは国の制度に準じた計算方法を採用しています。しかし、上限額や計算の基準となる家賃額は自治体によって異なります。

例えば、大都市圏の自治体では国と同じく最大28,000円程度が支給されることが多いですが、自治体によっては上限がそれより低く設定されていることもあります。

公務員の住宅手当は家賃を全額補助するものではなく、あくまで負担を軽減するための一部補助という位置づけです。正確な支給額を知るためには、ご自身の家賃額を基に、所属する組織の規定に当てはめて計算する必要があります。

【公務員】引っ越し手当の申請手続きと注意点

- 引っ越し手当の申請方法と流れ

- 引っ越しで申請が間に合わない時の最終手段

- 引っ越ししたら児童手当はどうなりますか?

- 【公務員】引っ越し手当の申請手続きと注意点(まとめ)

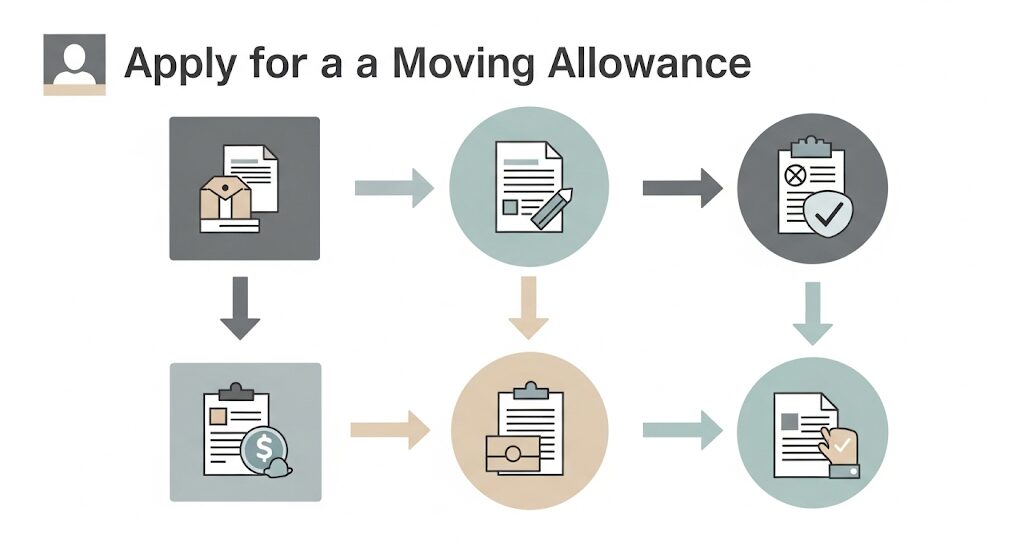

引っ越し手当の申請方法と流れ

公務員の引っ越し手当を確実に受け取るためには、正しい手順に沿った申請が不可欠です。手続きの流れは赴任旅費と住居手当で異なりますが、どちらも期限内に正確な書類を提出することが求められます。

赴任旅費の申請フロー

- 辞令の受領と業者選定

転勤の辞令を受けたら、速やかに引っ越し業者の選定を開始します。国家公務員の場合、原則として3社以上から見積もりを取得し、最も安価な業者を選ぶ必要があります。 - 必要書類の準備

赴任旅費の申請書、辞令の写し、新旧の住所がわかる住民票、そして引っ越し業者の見積書と領収書などを準備します。 - 申請と支給

書類一式を所属の人事・総務担当部署に提出します。審査後、問題がなければ指定の口座に旅費が振り込まれます。

住居手当の申請フロー

- 賃貸契約と入居

新しい住居の賃貸契約を結び、入居します。 - 必要書類の準備

住居手当の申請書(住居届)、賃貸借契約書のコピー、家賃の支払いを証明できる書類(口座引き落としの明細など)を準備します。 - 申請と支給

書類を所属の担当部署に提出します。多くの組織では、入居した事実が発生してから15日以内など、タイトな提出期限が設けられています。認定されると、給与と合わせて毎月支給されます。

どちらの手当も、申請が遅れたり書類に不備があったりすると、支給が遅れるだけでなく、最悪の場合支給されない可能性もあります。

そのため、異動が決まったらすぐに手続きについて担当部署に確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

引っ越しで申請が間に合わない時の最終手段

急な辞令や引っ越し繁忙期が重なることで、手当の申請手続きが期限に間に合わないという事態は起こり得ます。もしそのような状況に陥った場合でも、諦めずに取るべき対処法があります。

最も重要なのは、速やかに所属の人事・総務担当部署へ相談することです。期限に間に合わないことが判明した時点で、その理由と状況を正直に伝えましょう。

具体的な対処法

- 事情を説明し、指示を仰ぐ

なぜ間に合わないのか(例:業者の手配が困難、書類の発行が遅れている等)を具体的に説明します。

事前に相談することで、書類の仮提出や後日追完といった柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。 - 申請の意思を記録に残す

電話だけでなく、メールなど記録が残る形で「申請の意思があるものの、やむを得ない事情で遅れている」旨を連絡しておくと、後々のトラブル防止につながります。 - 一部だけでも先に提出する

全ての書類が揃わなくても、準備できたものだけでも先に提出できないか相談してみましょう。申請書だけでも先に提出しておくことで、申請の意思を示すことができます。

やむを得ない事情と認められるケース

辞令から赴任までの期間が極端に短い場合や、家族の介護など、客観的に見てやむを得ない事情があると判断されれば、特例的な対応が取られることもあります。

自己判断で諦めてしまうと、受け取れるはずの手当を逃すことになりかねません。困ったときはまず相談する、という姿勢が鍵となります。

引っ越ししたら児童手当はどうなりますか?

公務員が引っ越しをした場合、児童手当の手続きは一般の会社員とは異なるため注意が必要です。最も大きな違いは、申請先が市区町村の役所ではなく、自身の勤務先(所属庁)になるという点です。

引っ越しのパターン別手続き

- 同一市区町村内での転居

この場合、基本的には勤務先への特別な手続きは不要です。市区町村役場へ転居届を提出すれば、その情報が勤務先に連携されることが多いためです。

ただし、念のため勤務先の担当部署に住所変更があった旨を伝えておくと確実です。 - 他の市区町村への転出

市や県をまたいで引っ越す場合は、手続きが必要です。まず、現在の勤務先に対して「受給事由消滅届」を提出し、一度手当の支給を止めます。

その後、異動先の新しい勤務先で、新たに「認定請求書」を提出して受給を再開します。

この一連の手続きが遅れると、手当が支給されない期間が発生してしまうため、迅速な対応が求められます

「15日特例」について

児童手当の手続きには「15日特例」というルールがあります。これは、引っ越し(転出予定日)の翌日から15日以内に新しい勤務先で申請手続きを行えば、申請が翌月になっても、引っ越した月の分から手当が支給されるというものです。

月末に引っ越す場合でも、この特例のおかげで手当をもらい損ねる心配がありません。引っ越しに伴う手続きは多岐にわたりますが、児童手当も忘れずに、正しい窓口で期限内に手続きを完了させましょう。

【公務員】引っ越し手当の申請手続きと注意点(まとめ)

記事のポイントをまとめます。

- 公務員の引っ越し手当には「赴任旅費」と「住居手当」がある

- 国家公務員の手当は全国一律、地方公務員は自治体ごとに基準が異なる

- 赴任旅費は転勤など公務上の理由での引っ越しが対象

- 自己都合や内示前の引っ越しは赴任旅費の対象外

- 移転料は実費支給だが、移動距離や家族構成に応じた上限額がある

- 移転料の申請には複数社からの見積書が必要な場合が多い

- 住居手当は賃貸住宅に住む職員の家賃負担を補助する制度

- 持ち家は原則として住居手当の対象外

- 住居手当の支給額は家賃に応じて計算され、月額28,000円が上限の目安

- 各種手当の申請は、所属の人事・総務担当部署が窓口となる

- 申請には辞令の写し、住民票、契約書、領収書など多くの書類が必要

- 申請期限は厳格で、多くは事実発生から15日以内などの規定がある

- 申請が間に合わない場合は、まず担当部署へ速やかに相談することが重要

- 公務員の児童手当は、市区町村ではなく勤務先で手続きを行う

- 市外へ引っ越す際は、児童手当の「消滅届」と「新規認定」の両方が必要